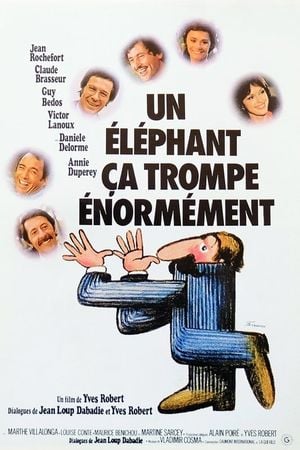

Un éléphant, ça trompe énormément par Alligator

Fev 2011:

Classique de la comédie française, ce film tellement dans le style et le goût d'Yves Robert fait preuve d'une belle maturité. Elle se teinte de noir, volontiers, à l'italienne. La comédie italienne sous des dehors de comédie burlesque se tord de douleur sociale, montre bien les crasses de la société italienne. Ici, Robert ne propose pas du tout ce regard corrosif sur la société française. Le noir de la vie n'est en rien le symptôme d'un mal culturel, civilisationnel ou politique, il vient du quotidien, du banal, mais n'en fait pas moins souffrir ses sujets. Robert distille ici et là un regard plein d'humanité et de douceur.

Finalement, sans être une vraie comédie (on ne s'y poile pas tout le temps, loin de là), ce film est un condensé de vies, celles de quatre copains et de leurs familles respectives. C'est une comédie de mœurs, joviale, tellement pleine de son temps, des ces années 70 qui laissent encore peu de place à l'angoisse sociale. On est encore dans l'insouciance des trente glorieuses. Bobos avant l'heure, ces moyens bourgeois vivent leur bonheur tranquillement et surtout restent soudés face aux évènements, plus ou moins tragiques de l'existence.

Le personnage principal, joué par Jean Rochefort, ressemble bien à Rochefort lui même, ou du moins à l'idée qu'on s'en fait : gai, un peu guindé sur les bords à la manière d'un faux aristocrate, maladroit aussi, de mauvaise foi surtout, un peu lâche également... en un mot, attachant.

Pourtant ce fieffé saligaud se met en tête comme en bite de tromper sa femme. Il l'aime, il n'y a pas de doute, mais un petit incident (Anny Duperey, une femme qui danse sur une bouche d'aération) le met dans un état second et change toute sa vie.

Le chef d'œuvre du film est sûrement à mettre au compte du scénario (Yves Robert et Jean-Loup Dabadie), tellement bien écrit, avec des personnages fouillés, des dialogues piquants et un rythme ô combien millimétré.

Cet adultère donc forme en quelque sorte de fil rouge, de canevas central pour dépeindre les petits mondes satellites du personnage de Rochefort, qui l'occupent, l'astreignent, le tarabustent, l'enquiquinent pour finir par le colorer et lui donner tout son sens. Une belle vie quoi.

Ainsi découvre-t-on le personnage de Bouli, joué par un Victor Lanoux rustre et macho qui s'en mord les doigts et les poils de moustache velue. Il trompe allègrement sa femme. Elle s'en va et le gorille s'effondre comme une bouse. Ses copains sont là pour le ramasser à la petite cuillère.

Il y a Claude Brasseur dans son rôle à double face, mi-homme viril, qui ne dédaigne pas aller faire le coup de poing pour aider les copains et puis l'amoureux en larmes, parce qu'éconduit mais aussi à cause de son coming-out non maitrisé. Un homo qui refoule, évidemment plus mal que bien. Brasseur est étonnant parfois, jouant parfaitement de ces masques de virilité exagérée, de ces pacotilles, de ces costumes trop grands à porter tout seul, contre les autres.

Je me souviens d'une scène dans le garage. Il vient de ramener la Rolls. On ne sait pas ouvertement que le personnage est homosexuel à ce stade du film. On n'a pas vu encore le petit flirt avec Pierre Malet. Les filles passent, il se retourne. Son visage apparait, soucieux, presque en colère. Je me souviens de la manière dont il allume sa cigarette et qui m'a rappelé son homosexualité. Je souligne à nouveau le fait que je n'avais pas vu ce film depuis belle lurette (gai luron en l'occurrence, devrais-je dire) et ce mécontentement, son air renfrogné m'ont remis sur les rails de la sexualité du personnage. Je l'ai lue cette scène dans ce sens : les filles qu'il devrait suivre, draguer, qu'il sifflerait avec Bouli, lui rappellent la forfaiture, le mensonge auquel il se livre péniblement avec ses copains, la douleur de mentir à ses amis qu'il aime sincèrement, cette contradiction dans laquelle il se trouve cloîtré. Je crois réellement qu'il souffre, que cette situation n'a pas de raison sacrificielle vis à vis du bien-être de ses amis, non, je crois qu'il l'a subie malgré lui. Et vraiment le sentiment de trahir ses amis doit lui procurer une grande douleur.

Peut-être aussi cache-t-il son homosexualité parce qu'il n'est pas encore sûr de renoncer à l'hétérosexualité, la pression sociale étant trop forte, son identité n'étant pas encore intégralement assumée. Certes, il ne sait pas ou ne veut pas savoir. Peut-être veut-il croire envers et contre tout qu'il peut être hétéro comme ses copains et comme la société l'y poussent. Mais il faudrait mettre ce rôle, ce film, parmi ceux qui ont osé parler pour la première fois en adulte, sans cage, ni folle, de l'homosexualité, avec simplicité et humanité. Un très grand rôle pour Brasseur.

Et puis on finit par Guy Bedos assisté par sa mère, Marthe Villalonga, la mère méditerranéenne, centrale, puissante, ultra présente, à deux portes l'un de l'autre, tout en gesticulations, la mamma, elle parle fort, lui aussi, ils s'entre-dévorent, s'aiment comme ça, avec un gros cœur et de gros poumons, à voix haute, avec les gestes de tempête qui vont avec. Un brin caricaturaux, ils nous offrent cependant quelques numéros de comédie pure, dans l'exagération, dans le paroxysme perpétuel.

Tout ce petit monde bouge, s'embrasse, se caresse, s'engueule, s'aime en quelque sorte dans un tourbillon de drôlerie mais aussi de tendresse, solidaires, unis. C'est une bande, une famille élargie où les personnages sont libres d'être seuls, où les amis ne sont pas loin. C'est justement le monde d'Yves Robert, les thématiques du lien, qu'il a déjà approché et travaillé, celle de "Les Copains" en 1964 ou de "La guerre des boutons" en 1962.

Cette glorification du plaisir, du bien commun, de l'humain, de la joie de vivre et de la force que l'on trouve chez l'autre, avec lui, pour soi et pour lui, toute cette justification de l'existence, cet hédonisme communicatif sont en soi une vision de la vie qui me plaît, un projet d'être auquel je souscris avec vigueur.

Ce qui me plait encore plus c'est que cette philosophie de vie est prononcée de manière très subtile et si juste, avec une grâce et une délicatesse que l'on ne retrouve guère que chez Claude Sautet ou chez Mario Monicelli. Ils sont peu nombreux les cinéastes à produire du plaisir avec tant de maîtrise et d'intelligence, en accord avec leurs propres principes, sans trop rien maquiller, sans grands artifices.

Il ne faudrait pas oublier un élément primordial du film, l'accompagnement musical soigneusement élaboré par Vladimir Cosma. Le thème principal, comme le petit morceau qui revient sans cesse quand Rochefort part dans ses rêveries érotiques avec comme sonorités les vagues et les mouettes, sont autant de partitions de bravoure en totale adéquation avec l'esprit qu'Yves Robert a voulu insuffler à son film. Élément faisant partie intégrante du film et du scénario, la musique est largement un personnage à part entière.

Quant à Ernst Lubitsch et Yves Robert, je n'ai pas osé faire le rapprochement. Non que je n'y ai pas pensé un moment, mais les thèmes récurrents chez l'un comme chez l'autre m'ont semblé leur donner une distance trop importante. Maintenant que l'idée est lancée, j'avoue y avoir songé avec une scène. La manière simple, efficace de filmer sans grand discours, l'usage de l'ellipse m'ont fait penser effectivement à Lubitsch. Brasseur accompagne Bedos pour aller chercher la femme de Lanoux chez son amant. Bedos revient bredouille. Il bafouille qu'il a vu un type. Il en est encore ahuri. Surtout il n'a pas osé faire d'esclandre. L'aspect armoire à glace du type l'a incité à faire demi-tour. Brasseur, dédaignant ce genre de précaution et de faiblesse, s'en va chercher la délurée, le torse bombé devant les avertissements de Bedos. La scène coupe, il revient le nez et l'arcade en sang, en fanfaronnant un brin pour cacher la honte de s'être fait rosser. Sa mauvaise foi éclate. Il revient bredouille aussi, mais le cache maladroitement sous des grumpffffs bougonnants. Le rythme de cette scène est génialement agencé. Savoureux. Lubitschien.

Il ne faut pas oublier de mettre en valeur un personnage hallucinant (littéralement, qui nous laisse à penser qu'on ne voit pas ce qu'on voit, qu'on est sujet au délire), celui joué par Christophe Bourseiller. Sorte de Droopy obsédé par les seins de Daniel Delorme. Outre la drôlerie du personnage en complet décalage avec les autres, dans une réalité parallèle, absurde où il peut croire fonder une liaison passionnée avec la femme de Jean Rochefort, une bourgeoise somme toute heureuse et aimant son époux, cet olibrius me parait sorti d'une boite de farce-et-attrape, quelque part aussi une sorte de guignol effrayant. Et j'ai beau chercher je ne vois pas d'équivalent ailleurs. Je n'ai jamais revu un tel personnage. Et Christophe Bourseiller le joue parfaitement. Du reste il le reprendra un peu il me semble dans "Clara et les chics types". Le type dans la lune, prosant sans arrêt, livre-bouche, un homme qui laisse traîner son enfance dans sa manière d'être. Une sorte de petit prince vieillissant. Un adulescent avant l'heure?

Pour en revenir avec le personnage de l'éléphant, je me demande s'il n'a pas quelques liens avec le lunaire Pierre Richard, avec le "Grand blond...", cette espèce de personnage malencontreusement désaxé, pas à sa place. Sans aller jusqu'à le désigner comme un avatar du "grand blond", il a cette tendance à être là où il ne devrait pas être, sans être marginal pour autant. Ce qui les différencie irrémédiablement ce sont les raisons de ce décalage. Le "grand blond" est le personnage distrait made in Pierre Richard, sa marque de fabrique, il ne sait pas qu'il est décalé. Lucien, puisque c'est son nom (quel panard de s'en souvenir après une lutte acharnée avec ma mémoire vieillissante et paresseuse! Rhahh lovely dirais-je pour citer les grands auteurs), Lucien donc sait très bien ce qu'il fait, mais il s'en fout, c'est un anar pur jus, désinhibé au moral comme au social. Il est proche de la marginalité, du harcèlement. Mais Marthe réalise très bien (on retrouve toute la bonté et la compréhension des personnages robertiens) qu'elle a affaire à un ado perturbé par ses hormones.