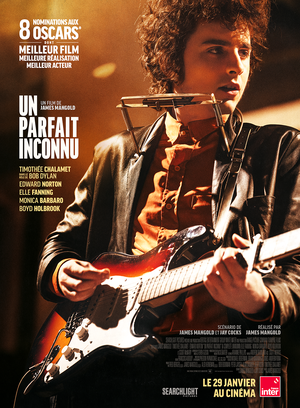

Le biopic a toutes les chances d’être l’un des genres les moins excitants : oscillant entre le regard idolâtre ou la réponse à une commande consensuelle et aseptisée, il n’accouche que très rarement d’œuvres fortes et incarnées, à moins de basculer vers les exercices de style radicaux (comme, en ce qui concerne Dylan, le protéiforme I’m not there). L’attrait du public pour les films dédiés aux musiciens génère depuis quelques années une flopée de productions qui s’enchaînent sans vraiment marquer les mémoires. Aussi, lorsqu’on annonce que le très inégal James Mangold, déjà responsable du pesant Walk the line consacré à Johnny Cash il y a vingt ans, est propulsé aux commandes d’un film consacré à Bob Dylan, les inquiétudes sont légion, et l’ajout du bellâtre de l’époque Thimotée Chalamet n’est pas forcément plus rassurant.

Il faut pourtant se rendre à l’évidence : Un parfait inconnu tient la route. La qualité du projet final tient surtout à certains choix judicieux. Le fait de se concentrer sur les débuts de la carrière du musicien et de s’achever sur son retentissant passage à l’électrique, considéré comme une trahison par les adeptes de la folk, est un chapitrage idéal, puisqu’il pose les jalons d’un artiste au génie protéiforme, capable d’exceller dans un genre tout en refusant de s’y limiter. Les 140 minutes consacrées à ces 4 années permettent un luxe rare : celui d’accorder du temps au sujet principal, à savoir la musique. De nombreuses chansons sont interprétées intégralement, le récit prenant soin de s’attacher à l’évolution d’écriture d’un artiste aussi vampire que novateur.

Un parfait inconnu n’a rien d’exceptionnel, et c’est probablement l’une de ses qualités : tous les talents convoqués se mettent au service du sujet, que ce soit dans la qualité de la reconstitution, le temps accordé aux personnages, l’attention apportée au contexte et la sagesse de la mise en scène. L’interprétation de Chalamet fonctionne de la même manière : l’acteur se fait oublier pour une incarnation d’autant plus convaincante que le personnage, opaque et plutôt antipathique, n’est jamais sacrifié aux conventions hagiographiques du biopic traditionnel. Si certains excès sont un peu trop passés sous silence, le récit parvient tout de même à creuser un sujet central : celui de la place qu’occupe cet artiste, s’intégrant dans une communauté tout en prenant très vite conscience qu’il faudra la dynamiter de l’intérieur.

Chaque élément semble ainsi se colorer d’une obscurité croissante, d’une nécessité vitale de la contradiction et du pas de côté : face au succès, face aux attentes, face aux amantes. Si le récit sacrifie sur la fin à quelques jonctions un peu faciles (la deuxième rupture au moment même du concert final), il ne cède jamais aux lourdeurs de la psychologie : le passé, comme cette évocation récurrente du cirque, est une construction mythologique comme une autre. Le portrait se met au diapason d’un créateur en ébullition, bien conscient qu’il devra la plupart du temps rester seul, traçant la route d’un never ending tour, entre bifurcations et sorties de route.

(7.5/10)