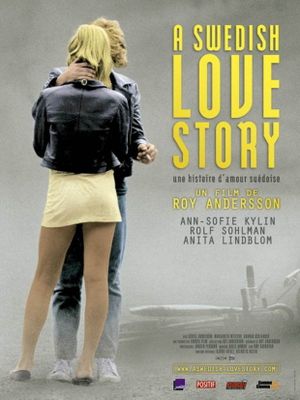

Premier film du réalisateur suédois Roy Andersson alors âgé de 27 ans, cette œuvre porte en elle toute la magie des premières fois. Le cinéaste, qui deviendra une figure singulière du cinéma par des expériences absurdes et esthétiques assez radicales, s’essaie ici à une ode douce-amère sur l’adolescence, où l’essentiel se joue dans les non-dits et la magie d’un charme impalpable.

Chronique des années 70, le récit commence par présenter deux familles distinctes dans lesquelles évolue les jeunes protagonistes voués à se rencontrer. Le jeune réalisateur prend son temps pour un portrait acerbe et triste du monde des adultes : un grand-père, qui, à la faveur d’une réunion de famille, explicite la détresse de sa solitude et son inaptitude à un monde qui n’a plus besoin de lui, tandis que les parents s’affairent à des responsabilités qui semble les avoir totalement dévorés.

Tout le film fonctionnera sur le principe du contrepoint : les dialogues, peu fréquents, sont généralement le terreau de répliques cinglantes sur l’échec, la violence et le désenchantement : un père qui se présente comme une merde, une grande sœur qui, à peine le monde adulte fréquenté dans la vie de couple, y prend des coups et ne s’exprime plus que par la fuite et les larmes, et des rituels de divertissements (repas, fêtes) qui tournent à une absurdité triste qui annoncent le cinéma à venir d’Andersson.

Un avenir dont n’ont que faire Pär et Annika, qui, à l’aube de leurs 15 ans, vivent le monde au présent, durant un été caniculaire où le désir et l’oisiveté sont les seules lignes d’horizon. On sait que la naissance du sentiment amoureux est soluble dans l’air, et qu’il faut se résoudre à capturer l’immatériel pour tenter de la retranscrire : c’est là l’immense réussite de ce film, où un cinéaste pas encore tout à fait adulte parvient, presque avec magie, à mettre en scène ce ballet invisible aux yeux des autres. Les échanges de regards entre les protagonistes, la timidité et l’orgueil qui incitent à détourner le visage lorsque l’autre ose se tourner vers soi, l’œil dilaté d’attente et l’ébauche infinitésimale d’un sourire composent des séquences miraculeuses, d’une délicatesse infinie, tandis que le monde un peu cruel, un peu brutal, poursuit son indifférente course alentour.

La quintessence des années 70 se retrouve aussi dans la superbe bande originale de Björn Isfält, folk solaire en parfaite osmose avec les deux adolescents qui vont se contenter de vivre côte à côte, leur bonheur se définissant à l’aune d’une absence d’éléments perturbateurs, forgeant dans le silence de leur complicité une forme d’invincibilité contagieuse.

Alors que les deux familles finissent par se réunir pour un tableau encore plus prégnant de cette triste comédie humaine qu’est l’âge de raison, l’écart se creuse. D’un côté, des adultes déguisés d’un chapeau en carton et d’un bavoir à écrevisses, rivés au rituel d’une fête qui tourne au vinaigre, et de l’autre, un couple qui s’abstient tout simplement de jouer un rôle dans cette parade désenchantée. La superbe séquence matinale dans les brumes du lac, et l’ébauche possible d’un drame succédant à la colère et au désespoir hurlé par un des adultes, semblant convoquer le maitre Bergman, laisse entrevoir un dénouement tragique plus conventionnel. Mais l’essentiel n’est pas là, et le tableau final du couple en fusion, spectateur de la procession des adultes harassés, en atteste : les fulgurances solaires de la jeunesse sont toujours capables de déchirer les opacités tristes que le temps accumule sur les individus.

(8.5/10)