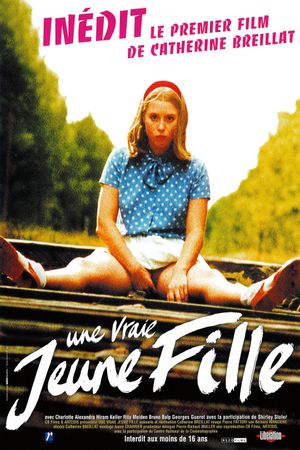

Le premier film de Catherine Breillat cristallise toutes les thématiques qu’elle développera ensuite et concentre ainsi les éventuels problèmes que le spectateur peut rencontrer face à son cinéma : agressivité, sadisme, hypersexualité. Car derrière la théorie plutôt convaincante qui voudrait que « le personnage breillatien cherche avec difficulté à imposer ce qu’il est au fond de lui par opposition à ce qu’il doit être à l’extérieur de lui » (David Vasse, Catherine Breillat. Un Cinéma du rite et de la transgression, Paris, Éditions Complexe, 2004, p. 48) s’exhibent des coutures outrancières qui, peut-être en raison de leur grossièreté, étouffent la subtilité d’une telle vision artistique. Plus le film avance et plus la tension entre l’homme et la femme, ainsi qu’entre les femmes elles-mêmes, perd de sa puissance et tombe dans un voyeurisme complaisant. Si le cinéma est un art de l’image, nul besoin néanmoins de l’appréhender armé d’un burin. Pourtant, dans ses égarements initiaux qui ponctuent son initiation, la jeune Alice Bonnard incarne cette violence sourde à l’égard d’un milieu qu’elle exècre et auquel elle oppose son sexe, violence qui oscille entre cynisme, provocation ironique et angoisse. C’est dans cette incertitude que Breillat capte un trouble, un je-ne-sais-quoi de sensible qui légitime le visionnage d’Une Vraie jeune fille, ne serait-ce que les trente premières minutes.