Avant propos

*

Il ne s’agit pas d’une critique du film mais de quelques réflexions autour de la figure du vampire au cinéma, d'où la notation volontairement neutre. Ces réflexions sont subjectives et susceptibles d'être modifiées après un second visionnage.

Par ailleurs, ne lisez pas ce qui suit si vous n'avez pas encore regardé le film.

*

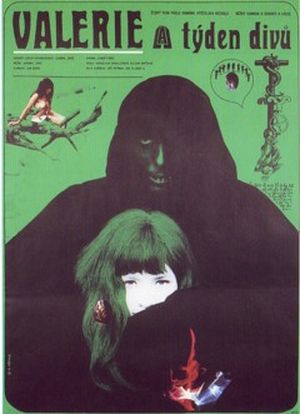

Valerie a týden divu, dans son appellation originelle, est l’histoire d’une fille à l’aune de sa puberté. Le film s’ouvre sur ses premières menstrues. Ce changement opère en elle un renouveau dans son appréhension du monde. Elle s’émerveille à la fois sur le plan génital et générationnel. Tandis qu’elle annonce à sa grand-mère, seule attache familiale restante, son devenir femme ; elle interroge aussi l’origine de ses boucles d’oreille. Les boucles d’oreille qui lui seront ravies puis restituées sont un objet récurrent du film. Elles symbolisent l’aptitude à entendre la vérité et permettent dès lors d’interroger les secrets de famille tout en protégeant du mensonge et de la manipulation. Elles symbolisent également la paire et donc le couplage, renvoyant à la fois à la naissance du sentiment amoureux et à l’entité parentale. Le film surréaliste s’articule autour des mécanismes oniriques associatifs. Il regorge donc de symboles généralement autour de la notion de pureté : l’eau, le feu, la colombe, la religion et évidemment pour ce qui nous intéresse : le vampire.

La figure du vampire renvoie dans ce film aux transformations physiques de la période adolescente et aux angoisses et interrogations les accompagnant. Le titre du film - maladroitement traduit en français par Valérie au pays des merveilles, induisant une inévitable confusion avec l’Alice de Lewis Carroll – ne renvoie non pas à une localisation (un pays) mais à une temporalité (une semaine). Le film s’intéresse à la temporalité vécue par Valérie, au fait de grandir, et donc de vieillir. La figure du vampire est la figure psychique qui cherche par tous les moyens à fuir la loi du temps. Le seul moyen d’y parvenir est de commettre un acte défendu afin d’enfreindre cette loi. Ainsi en va-t-il pour la grand-mère de Valérie qui, se refusant à vieillir et donc inexorablement à mourir, dérobe à Valérie la maison familiale qu’elle offre en échange d’une nouvelle et éternelle jeunesse. Symboliquement, elle dérobe à Valérie son histoire familiale, ses origines, la plongeant dès lors dans la confusion. Valérie recherche l’identité de son père, de sa mère, croit se trouver un frère derrière la figure de son protecteur. Elle fantasme, à l’instar de la psyché infantile, que ses parents l’aient abandonnée après avoir été détournés par un esprit mauvais. Elle imagine que son amour permettrait de rompre cette malédiction. Cette confusion est illustrée par cette même actrice qui interprète la grand-mère, la mère et l'une des vampires. La figure du vampire est représentée ici comme une perte identitaire, une perte narrative du sujet qui ne sait plus à qui et comment il est relié. C’est donc une forme d’aliénation. Cependant dans ce film, cette transformation aliénante est socialement partagée, elle semble même être une forme de norme.

Grandir et vieillir impliqueraient de devenir impur. L’arrivée du sang au début du film évoque la perte définitive de la pureté originelle. Les gouttes de sang tombent sur une fleur pour figurer l’évanescence de l’enfance. Pour lutter contre l’impureté il faudrait en tant qu’adulte se ranger sous des ordres, ici l’ordre du mariage ou l’ordre religieux. Celle qui s’en défend, telle Valérie, est brûlée vive pour être purifiée. Valérie est accompagnée dans sa quête par deux figures sororales : la petite vendeuse de fleurs qui représente sa part infantile encore pure et la jeune mariée qui représente la nouvelle adulte bien ordonnée. Cependant, Valérie qui voit par le trou de serrure, c’est à dire qui voit sous les apparences, comprend que sous le puritanisme se cache l’impur. Grandir c’est perdre ses idéaux : les parents absents et donc potentiellement parfaits reviennent sous les traits de vampires ; la jeune mariée est mordue et souffre alors qu’elle a fait « un bon mariage » ; le prêtre cache sous sa toge une concupiscence malveillante.

La scène finale est la réunification des personnages de tout âge, de tout genre et sous diverses apparences. Une femme tient un nouveau-né, symbolisant la fertilité et le bien-fondé du grandir-vieillir-mourir. Le prêtre est le seul être privé de la fête, il a été enfermé sous une grande cage à oiseau. Il est ainsi puni d’avoir promit la vie éternelle, à l’instar du vampire, ce qui est une vanité. Valérie termine sa semaine merveilleuse, les sept jours de la création, en allant se coucher. Pourtant, la trame de l’histoire nettement onirique indiquerait plutôt qu’elle se réveille d’un rêve ou d’un cauchemar. On découvre ainsi un processus en miroir, initialement indiqué par la prégnance de l’eau dans plusieurs plans. Valérie va pour s’endormir mais en fait elle se réveille.