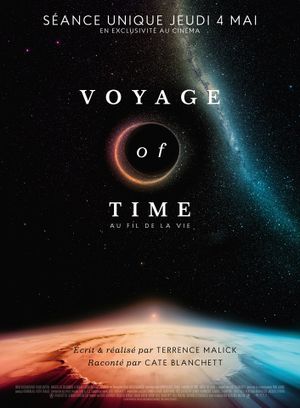

Voyage of Time n’est pas un film. Ni même un documentaire. Il n’essaye même pas d’en prendre l’apparence. Non, Terrence Malick semble bien éloigné de tout procédé. Il livre une symphonie. De l’art. Mais de l’art, dans tout ce qu’il y a de plus intime ou emphatique. De beau comme de ridicule où le sublime touche au grotesque, et inversement. Une dualité de ton, un sentiment double qui ne laisse pas de marbre.

Alors que ses précédents métrages alimentaient déjà cette vocation chez l’américain à partir dans le lyrisme naïf, Voyage of Time pousse le curseur encore plus loin, la narration n’existe plus, le récit est spectral et non plus littéral. Dans ce dernier, Malick nous montre sa vision de la naissance du monde, du cosmos jusqu’à l’infime vague, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Les belles images se suivent, ne ressemblent pas, paraissent parfois légères comme une plume, tout comme elles s’alourdissent de poésie embryonnaire sur la puissance matricielle de la nature mais toujours agrémentées d’une furtive mélancolie sur son devenir.

On suit avec passion une fille qui découvre le monde moderne, tout comme on ricane avec un sourire ironique cette vision des premiers hommes par Terrence Malick. Les plans larges sur la nature, les plans numériques qui iconisent les planètes comme rarement, les cellules qui se chevauchent, les séquences sous-marines se succèdent et ne s’interrompent pas : c’est beau, c’est grand, ça invite au voyage introspectif et au mélange des couleurs.

Chez Malick le montage parait toujours aussi personnel, touché par la ramification d’une mémoire qui déchante, une mosaïque en pleur et on ne se rend même pas compte de la beauté de ce que l’on voit. Mais au-delà de toute velléité cinématographique, de tout intérêt scientifique, de tout ce maelstrom aussi inerte qu’en mouvement entre le son et l’image, il y a un homme derrière le projet : Terrence Malick. Avec Voyage of Time, il continue de tracer le sillon de son questionnement. Malgré la candeur, la grandiloquence parfois pompeuse de ses insertions numérisées représentant des dinosaures ou autres bestiaires, l’américain semble empreint d’une peur : celle de ne pas trouver de réponses à ses questions.

Celle d’un homme qui regarde les yeux au ciel, celle qui s’égare dans la nature et qui se pose toujours la même question : « Où es-tu ? ». Il parle mais ne reçoit pas de signe avant-coureur d’une seule parcelle de réponse. Alors il sillonne le monde. Et alors que les plans pourraient se suivre pour ne rien signifier, toute l’ampleur est là : la construction d’un monde, d’un regard qui scrute le moindre détail qui pourrait répondre à ses interrogations sur l’existence de quelque chose qui le dépasse.

C’est ce qui fait que le cinéaste regarde hagard le suivi de l’humanité, de l’humain qui vit comme « un enfant abandonné ». Derrière le côté ésotérique de l’ensemble, Malick ne porte jamais le costume de prosélyte et ne tente même pas de convaincre. Il n’est pas là pour délivrer un message, autre que celui d’un amour qui nous transporte, de la métamorphose d’une déclaration d’amour à la vie. Le fil rouge de Voyage of Time n’est pas la chronologie du monde ni même les découvertes scientifiques. Il n’y a rien de tout cela.

Terrence Malick n’est pas là pour donner un cours d’histoire ou de physique, c’est un homme, un empilement d’atomes qui fait voyager son esprit à travers les strates aussi temporelles que spatiales pour ne plus se sentir seul. Est-ce d’une profondeur sans égale ? Non, Terrence Malick radote un peu mais n’a jamais paru si vulnérable devant son cinéma, et ça en devient touchant tellement le geste parait si intime.