Terrence Malick a toujours accordé une place importante à la pure contemplation dans son cinéma. Les témoignages abondent pour évoquer un cinéaste qui s’échappe en marge du plateau pour aller glaner des prises de vue de ce que la nature a simplement à lui offrir, incorporant dans ses récits des inserts sur les hautes herbes, l’évolution d’un insecte ou le vol de quelques oiseaux déchirant l’immensité.

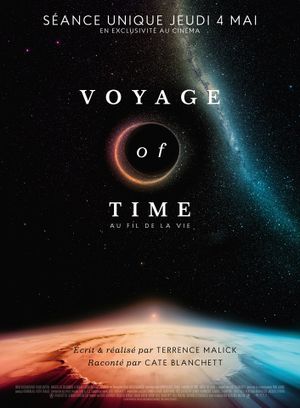

L’importance accordée à ces séquences trouve son apogée dans The Tree of Life, qui ambitionne de restituer l’histoire de l’humanité tout en l’alternant avec un récit à dimension familiale. Avec l’expérience de Voyage of Time, les amarres sont lâchées et le récit n’existe désormais plus. La trame est certes celle d’une chronologie (du big bang à la civilisation humaine), et c’est probablement dans ses éléments les plus primaires que le film exhibe le plus ses maladresses, entre l’imagier pour enfant et les poncifs sur les étapes de l’évolution. Certaines séquences grossièrement didactiques ou une représentation éminemment naïve de l’homme préhistorique (où l’on remarquera avec amusement qu’aucun organe ne dépasse en dépit de la nudité permanente) embarrassent un temps, mais se dissolvent assez rapidement dans un montage qui les remet à leur juste place, gouttes dans un infini propice à une contemplation autrement plus ambitieuse.

Si l’on retrouve bien des éléments de la cosmogonie de Tree of Life (le travail sur les matières, les expérimentations chromatiques recréant, dans l’observation microscopique, les dimensions de l’univers, la musique éminemment sacrée), l’inversion des proportion concerne aussi les prises de vues consacrée aux hommes, ponctuations en vidéo granuleuse prises à l’arrachée, dans un monde décati, miséreux, et qui résonne comme un contrepoint étonnant à la splendeur des séquences sur la nature. Se dessine une humanité fragile, enfermée dans un quotidien de survie qui semble insister sur une cécité générale qu’aurait engendré une civilisation galopante.

La ligne directrice qui mènera jusqu’à cet avènement offre donc de grandes respirations et une humilité de chaque plan pour un réalisateur qui se met à genoux devant la beauté de la création. La voix off, lue par Cate Blanchett, reste assez longtemps très faible du fait de sa vanité, soulignant par le verbe ce que l’image signifiait très bien sans elle (une lourdeur fréquente dans l’œuvre de Malick). Mais elle aussi aura droit à sa mue.

A mesure que s’élabore le monde, les questions se précisent à la mère interpellée : “Why are you silent ? You do nothing ? See nothing wrong”. Malick, qu’on aurait pu craindre bien plus prosélyte, ne nommera jamais Dieu, se contentant d’interroger l’immanence d’une nature à l’origine de tout, qui nous contient et offre une splendeur mutique. Contempler l’évolution c’est se questionner sur la place accordée, dans une telle perfection, à la violence, la douleur et la mort. “How do I reach you ? You, the good towards which all things aspire. Beyond time. Beyond sorrow.” On comprend dés lors la présence, en filigrane, mais jamais oblitérée, de cette humanité contemporaine, et l’empathie qu’elle génère chez un esthète qui cherche à lui donner sa place, même s’il peine à la comprendre.

Le processus de création de Malick se dévoile encore davantage dans cette odyssée : c’est par la contemplation émerveillée et humble de la réalité la plus physique du monde que s’élabore sa métaphysique. Et quand bien même les lois de cette même physique condamnent inéluctablement l’univers à retourner à son néant originel, l’étincelle de sublime qu’elles auront généré sur ses éphémères habitants (“I fear you. You whom I should love”) permettent un accès fragile à l’éternité.

(6.5/10)