Alors qu’il semblait confortablement installé dans son petit cinéma indépendant des années 2000, Noah Baumbach élargit depuis quelques années sa palette : après la corrosive étude conjugale Marriage Story et avant le très intrigant projet Barbie scénarisé pour Greta Gerwig, White Noise adapte DeLillo, pour une radiographie de la société américaine de la fin des années 80.

Le premier intérêt consiste à rester fidèle à l’époque de publication : parce qu’il est éculé et trop facile de fustiger les travers contemporains (portables, réseaux sociaux, fake news…), et que se plonger 40 ans an arrière nous permet de constater qu’Internet n’a en rien modifié les comportements, mais a simplement servi de caisse de résonnance. Fincher avait fait de même dans Mank, en s’immergeant cette fois dans les années 30 : la manipulation des masses et la désinformation semblent au cœur même de la civilisation occidentale ; ce qu’affirme ici le père de famille : « Family is the cradle of the world misinformation », mais sur un ton qui laisse entendre une certaine fascination, que ce soit pour ce constat ou la pertinence de sa formule. Car c’est là l’un des angles principaux de la satire désenchantée que propose White Noise : présenter des personnages en éveil, qui devisent, commentent, se renseignent, en un mot, qui se pensent éclairés, face à un monde dénué de sens et sombrant lentement vers sa fin.

White Noise est un récit volontairement chaotique, dans la mesure où il traite précisément de la saturation : de l’information, du consumérisme, du langage lui-même. Le couple, dans la tradition analytique des années 70, sur-verbalise ses sentiments, tandis qu’il propose à une famille recomposée et difficile à identifier une bienveillance et un discours inquiétant à force d’être rassurant, en témoigne cette superbe scène de repas tandis que l’apocalypse gronde au dehors. Les universitaires s’emparent de concepts, mélangent Histoire, délires et pop culture pour des shows à leur propre gloire et balancent des devises (« Hitler is larger than death ») auxquelles ils ont fini par croire.

Toute la partie centrale, sur la catastrophe chimique, permet à Baumbach de s’essayer à des pastiches qui lui réussissent très bien : des films de Roland Emmerich (une famille zoomée dans un cataclysme à large échelle) et même des ZAZ, avec un sens aigu des plans d’ensemble et des gags en arrière-plan, pour une comédie humaine aussi plaisante que désespérée, comme ce savoureux échange avec l’agent du SIMUVAC qui fait du réel un exercice de simulation.

Bien évidemment, les parallèles avec l’époque contemporaine sont constants, à la différence qu’ils sont proposés dans un univers vintage largement redigéré ces temps derniers par l’industrie qui sait faire vibrer la fibre nostalgique de son public : les 80’s, c’est l’analogique, et le traitement des rumeurs, de la désinformation se fait par des groupes de parole, des auditeurs qui applaudissent, tandis qu’on réclame davantage de caméras sur soi-même (« Ins’t fear news ? », hurle un revendicateur). L’angoisse, qui ne se sait pas encore d’ordre proprement écologique, interroge tous les additifs glissés dans les produits de consommation, alors qu’on propose simultanément de guérir la peur de la mort par l’absorption de pilules.

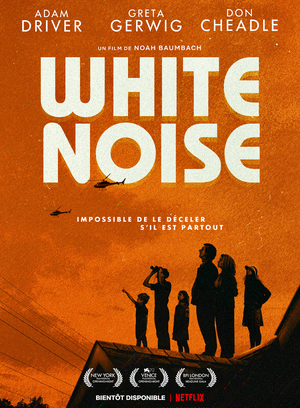

Comme à son habitude, Baumbach dirige d’une main de maître d’excellents comédiens (Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle), et capture avec pertinence l’agitation de cette ruche des vanités, passant d’un personnage à l’autre, superposant les répliques, le tout dans la reconstitution bigarrée d’une époque révolue. On sent néanmoins le poids littéraire de l’œuvre de DeLillo peser sur son adaptation : par un surplus verbal parfois difficile à assimiler, un mélange des genres et un travail sur les changements de rythme qui peut déconcerter, notamment dans le dernier acte. Cette étrangeté bienvenue n’en est pas moins déstabilisante, et fait du film un miroir parfait du monde instable qu’il contemple, oscillant entre l’empathie pour ses personnages, le ridicule de leur destinée et, surtout, la conviction de les voir disserter sur un monde qui, nous le savons, ne déviera pas de sa trajectoire autodestructrice. La devise finale résume parfaitement cette posture : « Out of some persistent sense of large-scale ruin, we keep inventing hope », affirme en off le père de famille, et de poursuivre : « And this is where we wait. Together », tout en entrant dans un gigantesque supermarché où les citoyens s’adonnent à une chorégraphie qui rappelle fortement celle que Baumbach avait déjà écrite dans l’épilogue de Fantastic Mr. Fox. À la différence que les danseurs ne sont pas des voleurs libertaires, mais de simples consommateurs zombifiés par les couleurs chamarrées des marchandises.