L'annonciation du grand Scorsese

Who's that knocking at my door annonce tout du devenir de Scorsese.

Who's that knocking at my door brûle, intensément, par chaque plans, chaque parcelles de visages, chaque ralentis, annonçant ce qui allait devenir la patte du grand cinéaste, la signature élégante des nombreux plans : des ralentis accompagnés d'une musique qui prend tout l'écran, du rock, du jazz qui martèle en même temps que les images défilants devant nos yeux assoiffés.

On reconnaît les gros plans sur la parcelle d'un visage, s'immisçant jusque dans les grains d'une peau, d'un œil, d'une bouche, d'un regard. Ces gros plans d'une rare beauté, on allait les revoir après, dans Boxcar Bertha, le second film de Martin Scorsese, rare, beau, comme tous les autres ou presque. Les gros plans lorsqu'un couple se confond en plein amour pour ne devenir qu'une personne. L'unité des peaux. Et la caméra qui cherche à percer la beauté, au cœur des corps, des peaux qui s'entrelacent. Et ça forme quelque chose de très rare, le cœur qui s'emballe d'un coup, le spectateur qui retient son souffle, car il ne faut surtout pas perdre une telle beauté. Alors ensuite, il y a une mémoire des images. Le désir d'imprimer coûte que coûte chaque mouvements afin qu'ils restent fixés dans nos rétines. Il ne faut pas perdre de telles images.

C'est dans ce seul film Who's that knocking at my door, que j'ai retrouvé ces plans intensément beaux. Alors je me pose cette question : pourquoi diable les films futurs du réalisateur se trouvent dénués ou presque de ces plans très rares, omniprésents d'une toute autre manière lors du cinéma muet ? Mais ne nous égarons pas. La plupart des films de Martin Scorsese sont ahurissants, beaux, merveilleux.

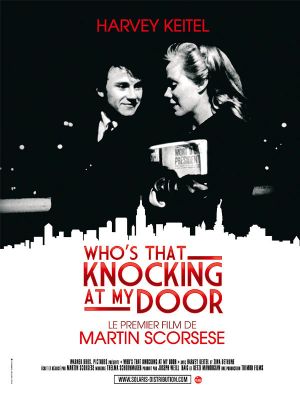

Le film annonce également les prémices du génie de Harvey Keitel. Harvey Keitel, terriblement beau dans sa frêle jeunesse, passe avant De Niro, avant DiCaprio, et c'est parti pour un tour qui ne s'arrêtera plus, aux côtés du grand Scorsese et de tous ses acolytes.

Les dialogues 100 % scorsesiens exaltent, les paroles qui se confondent dans le brouhaha d'un monde, les acteurs qui jouent d'un naturel, d'une justesse, faisant ici systématiquement penser à la Nouvelle Vague. Et pour cela, ce film fait terriblement penser à Shadows de John Cassavetes, en a tout du goût, de l'allure, rien qu'à cette façon incroyablement libre que Scorsese a de filmer, de déplacer sa caméra pour qu'elle vole dans les airs, traverse un visage, trébuche et se mouve dans la pièce parmi les uns et les autres qui parlent et parlent et ne s'arrêtent pas, en tout bon personnages des films de Scorsese. Et ça trébuche et ça dérape, et les mots jonglent comme une balle de tennis.

Ce n'est qu'après coup que j'ai appris que Scorsese s'était inspiré de Shadows pour faire Who's that knocking at my door.

Ici, dans son premier film, pas de violence au sens physique, ou du moins pas de sang qui jaillit. Mais il y a néanmoins une violence chez les personnages, des petites frappes qui ne cherchent que les coups et les poings. Cette violence qui deviendra le cœur de la filmographie de Scorsese, son point culminant.

Cette violence qui sera toujours liée à la religion, au sexe, à cette culpabilité qui habitera toujours Scorsese, profondément croyant.

Ici dans Who's that knocking at my door, la violence apparaît dans le personnage de Harvey Keitel, silencieusement, cette violence de la profonde culpabilité religieuse, tiraillé entre trois mondes opposés : celui de la religion, de l'amour et de sa bande de pote qui font les quatre cents coups.

Mais je ne vous en dis pas plus. Il faut voir Who's that knocking at my door pour comprendre tout cela.