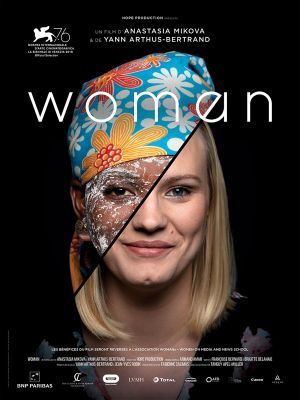

2000 entretiens, 50 pays. Après Human, il s’agit du nouveau défi d’Anastasia Mikova et de Yann Arthus-Bertrand. Des femmes du monde entier se livrent devant la caméra de Woman et y parlent de leur vie—leur mariage, leur expérience de la maternité, leur sexualité, leur vie professionnelle et leur rapport au corps—mais aussi des violences qu’elles ont subies, de l’adultère au viol de guerre, en passant par les agressions dans le métro et les attaques à l’acide.

La force de ces récits fait de Woman un film poignant. La mise en scène va droit au but, sans fioriture, puisque les femmes sont simplement placées devant un fond noir, face caméra. Le film est parfaitement rythmé, notamment grâce à des transitions habilement maîtrisées d’un sujet à l’autre. C’est un film où l’on rit et où l’on pleure. Ainsi, ces récits, collectés et diffusés au cinéma, se transforment dans le public en expérience émotionnelle collective. J’ai eu la chance de voir Woman en avant-première dans une salle comble, majoritairement remplie de femmes, et ce soir-là, le mot de « sororité », mainte fois prononcé, semblait être universel.

Cependant, le film a suscité chez moi un certain nombre de frustrations. Cela tient peut-être tout d’abord du medium lui-même. Il convient se souligner le travail titanesque de montage et de sélection entrepris par les réalisateurs afin de transformer deux mille entretiens—chacun de deux à trois heures—en un film d’une longueur standard d’environ deux heures. Cependant, il est un peu désappointant de voir chaque femme ne se manifester qu’une seule fois, pour quelques secondes, peut-être quelques minutes, et disparaître sans que l’on ne connaisse jamais son nom. En effet, probablement dans un souci d’appuyer l’universalité des expériences de ces femmes, nous ne saurons jamais qui elles sont. Celles à qui on accorde enfin la parole, resteront dans l’anonymat. Enfin… presque.

En effet le film semble porter en lui-même ses propres contradictions. L’universalisme dont il se réclame est mis à mal dès la première scène, par le témoignage liminal d’Ingrid Betancourt, ainsi que par les autres personnalités VIP qui suivront sans jamais être annoncées et que l’œil aguerrit reconnaîtra. Ainsi, derrière cette apparence d’universalité semble se cacher la prédominance de la parole des femmes aisées, peut-être au détriment d’autres voix.

Ce constat d’un féminisme bourgeois est également porté par la teneur des financements du film rendu possible par le mécénat de grands groupes comme Total, BNP Paribas, LMVH ou Engie, coupables d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent, de désastres écologiques et de violations des droits de l’homme (et donc de la femme). Il est donc facile de voir dans ces financements une tentative de redorer son image.

Mise à part ses relents de pinkwashing, Woman mérite une attention toute particulière du fait de la rareté d’un tel projet ainsi que de sa qualité d’exécution. Tous les bénéfices du films seront reversés à une association œuvrant pour former les femmes du monde entier aux métiers des médias, afin qu’elles puissent continuer de raconter leur histoire.