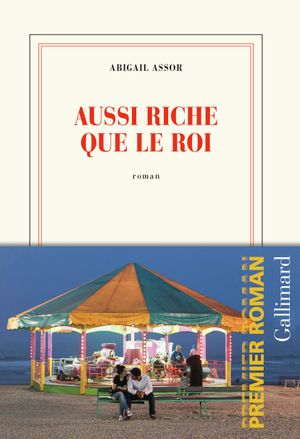

Aussi riche que le roi, Abigail Assor, Gallimard

Sarah a 16 ans. Elle est Française. Elle a suivi sa mère, qui n'a pas de chance avec les hommes, venue s'échouer avec l'un d'eux qui lui avait fait miroiter la belle vie à Casablanca, avant de disparaître comme un voleur. Toutes deux vivent dans un quartier pourri de Casa, à deux pas d'un bidonville, mais Sarah étudie au lycée français, dont la scolarité est gratuite pour les ressortissants. Elle y côtoie tout ce que le Maroc compte de jeunesse dorée, arrivant en voiture avec chauffeur ou, au pire, en taxi, vivant à l'occidentale, possédant des villas piscine dans les beaux quartiers, ici l' « Anfa supérieur », et roulant en Porsche à l'âge de vingt ans.

Sa mère boit, ronchonne, la violente et fait discrètement la pute pour pouvoir manger. Sarah, elle, a un atout : elle est belle comme le jour et très séduisante. Intelligente, elle est décidée à jouer la seule carte dont elle dispose pour échapper à son sort. Ce livre est le portait d'une affranchie qui sait ce qu'est la faim.

Sarah apprend qu'un certain Driss, dont le père dirige une puissante affaire d'export de jeans, est « riche comme le roi ». Driss n'est pas beau, toujours un peu à côté de la plaque, des réalités, des certitudes, des passe-temps ordinaires des jeunes de son âge, des filles. Mais qu'importe à Sarah ! Elle va partir à l'assaut pour survivre .

« Aussi riche que le roi » est le récit de cette résolution d'une transfuge de classe. Et d'une transfuge française en milieu marocain, ce qui permet à l'autrice, elle-même marocaine vivant désormais en France, de raconter sans concession, dans une très belle langue, très tenue, mais décapante, la vie sociale de son pays, ses distinctions de classes, sa morgue, ses hypocrisies, ses mépris ou ses indifférences aux pauvres, ses traditions religieuses de stricte observance (les prières collectives auxquelles le roi appelle tous les mois de mars pour faire venir la pluie, les consultations de sorcellerie à Sidi Abderhammane, le Ramadan imposé et suivi avec plus ou moins de sincérité, les moutons que l'on égorge pendant la fête de l'Aïd).

Ce livre, c'est un peu les « Lettres persanes » de Montesquieu ! « On était gouverné par le roi, bien sûr, dont la photo décorait les épiceries, les magasins. Mais si l'on venait, par extraordinaire, à l'oublier, alors on se gouvernait les uns les autres ».

Abigail Assor n'oublie rien : ni de mener l'intrigue de cette touchante intrigante avec une maîtrise qui force l'admiration (la vie des jeunes, l'ennui, la drague, les émois d'un fils à papa, l'alcool, la fumette) ; ni de nous instruire en des pages saisissantes sur le sort des filles et des femmes dans le Maroc des années 80 (« Elle avait appris qu'un garçon ça regarde sans cesse, c'est pire que la police » ; le récit des ouvrières de la fabrique de jeans, superbe, rappelle le beau film « Sur la planche » de Leila Kilani sur les « crevettes » et les « textiles » dans la zone franche de Tanger) ; ni de camper de merveilleux portraits de personnages du roman de la vie (Yaya, le taxi, trafiquant ; Moustache, le tenancier du bouiboui où l'on ne va que clandestinement pour ne pas s'y faire repérer ; la mère de Driss, arrogante Fassi, qui subit les coups de son époux pour ne pas perdre son rang), et nos deux héros, bien sûr, Sarah et Driss, que l'on se trouve condamné à aimer ensemble, tant l'auteur parvient à nous convaincre de l'alliance possiblement réussie de ces deux faces d'une vie.

On sort de ce livre, très écrit, puissant, sensible, acide et profond, épaté par tant de talent. Il s'agirait d'un premier roman. On peine à le croire tant c'est réussi.