Icône des années 50 et 60, Dean Martin apparaît comme l’incarnation du rêve américain et de l’entertainment. Dino Paul Crocetti est né à Steubenville dans une famille d’immigrés italiens, au cœur de ce qui deviendra la Rust Belt, d’un père coiffeur et d’une mère au foyer. Dino n’a guère fait d’études, préférant l’école de la rue et la culture des night-Clubs où il a commencé comme chanteur. Entre la belle vie sous les sunlights des casinos, des plateaux télés et des studios de cinéma et les coulisses crapuleuses, mercantiles, voire crapoteuses de l’industrie du rêve, Dino Crocetti, aka Dean Martin, a traversé ainsi une grande partie de l’histoire des États-Unis, de la Prohibition aux années de la prospérité, un âge d’or insolent masquant difficilement les fractures nées de la Grande Dépression de 1929, de la Seconde Guerre mondiale, de la ségrégation raciale, de la chasse aux sorcières et de la guerre du Vietnam. Taillant sa route, imperturbable, il donne l’illusion que rien ne peut l’atteindre, ni les dettes abyssales qu’il sème durant son parcours, ni les contrats faits et défaits à coup de millions de dollars, ni sa proximité avec la mafia, ni les coups bas du show-biz, ni les divorces et infidélités. A vrai dire, Dean Martin est un menefreghista, un type qui n’en a rien à foutre, diffusant une certaine image du cool, mélange de vulgarité, de dilettantisme et de détachement, tout en brûlant la vie par tous les bouts avec tout ce qu’elle lui propose.

« Le début des années 50 leur appartint. C’était l’ère de la

télévision, de l’insouciance des pneus à flancs blancs et des ailerons

profilés : un monde ivre de médiocrité. William Faulkner, lauréat du

prix Nobel de littérature en 1950, ne voulait pas en entendre parler :

la télévision, déclara-t-il, c’est pour les nègres. Ernest Hemingway,

qui remporta le même prix quatre ans plus tard, était un personnage

créé pour la télé. Bientôt, ça n’aurait même plus d’importance. À

l’instar de Dean et de Jerry, la plupart des gens ne liraient même

plus. Ajax n’était plus un héros homérique ; il était devenu le

nettoyant moussant du sponsor de la Comedy Hour, il n’affrontait plus

Ulysse pour les bras d’Achille, c’était le compagnon de Fab, qui avait

lui-même remplacé les réflexions de Melville sur la blancheur de la

baleine par le slogan : un blanc plus blanc sans eau de javel. »

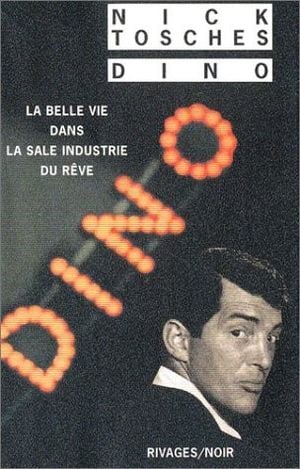

Avec Dino, Nick Tosches nous livre ici son opus majeur, une biographie magistrale, disséquant au scalpel d’une écriture précise, entre lyrisme et description crue, voire violente, la figure de la légendaire vedette américaine. On suit la lente ascension du petit gars de Steubeville, toujours prêt à fricoter avec l’illégalité, jusqu’à la fin de sa vie où riche à millions, revenu de tout, il se détache définitivement des autres et de la conduite du monde, consacrant chaque instant à profiter de l’existence et de ses plaisirs. De son duo avec Jerry Lewis, association à succès s’étant muée progressivement en rivalité puis en détestation réciproque, aux shows télévisés en prime time dans lesquels il offre une image de je-m’en-foutisme alcoolisé, en passant par le Rat Pack de Sinatra et le Camelot de pacotille des Kennedy, Nick Tosches fait le récit méticuleux de la vie de Dino, puisant à la source d’une riche documentation les éléments d’une biographie en forme de véritable roman.

« De toutes les nations, seule l’Amérique avait envisagé sa destinée

comme un rêve. Elle avait appelé ça le rêve américain. Désormais, les

rêves, comme l’acier, étaient devenus son industrie. La réalité en

acier trempé et l’imaginaire tremblotant et mélodieux constituaient

l’inspiration et l’expiration de tout son être. C’était à travers ses

stars du pays des rêves, et non pas à travers ses hommes d’État ou ses

poètes, qu’elle s’exprimait. »

Chemin faisant, il dresse aussi le portrait d’une Amérique livrée en pâture aux publicitaires, aux politiciens corrompus et autres faiseurs du show-biz dont les actes et diktats marquent le tempo de l’histoire culturelle des États-Unis au XXe siècle. À la radio, à la télévision, au cinéma ou dans les maisons de disques, les magnats alimentent ainsi la machine à rêves, à grand renfort de contrats négociés par agents ou avocats interposés, s’accommodant des mœurs de politiques versatiles, plus préoccupés par leur devenir que par l’intérêt général, et de l’omniprésence de la mafia, jamais très loin lorsque l’argent jaillit sans tarir. Sur ce point, Dino apparaît comme un réquisitoire implacable, ne ménageant personne, ni les moralistes, ni les héraults/héros du cool.

Sur fond d’alcool, de fric, de sexe et de corruption, Nick Tosches déroule sur plus de cinq cent pages, une histoire passionnante des coulisses de la machine à rêve, via l’un de ses plus célèbres représentants, un type qui n’en a rien à foutre, mais dont la belle vie, clinquante comme un miroir de bordel, renvoie au public l’illusion du bonheur. Au moins un instant.

Source