Ce livre étant indubitablement une parodie, le mieux me semble-t-il est de commencer par une définition. Voici ce qu’indique le dictionnaire Larousse pour le mot dictateur : personne qui, à la tête d’un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de façon autoritaire ; autocrate.

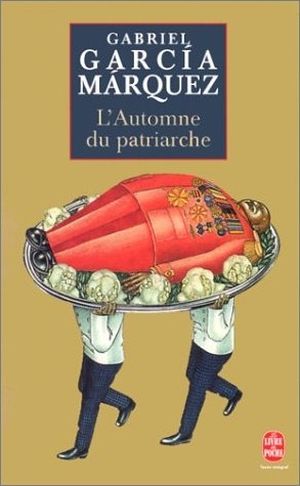

Bien entendu, Gabriel Garcia Marquez (prix Nobel de littérature en 1982) et mondialement connu pour son roman Cent ans de solitude nous propose cette parodie sous la forme d’une œuvre littéraire, une fiction, même si on imagine que certains spécialistes y trouveront des allusions à tel ou tel personnage. Le texte comporte aussi quelques références littéraires.

Quelque part en Amérique latine, un vieux général à l’âge indéfinissable n’en finit plus d’exercer le pouvoir de manière despotique et incontrôlable sur son pays. Il s’agit d’un vrai tyran qui inspire la peur à tout son entourage, du fait de son caractère autoritaire et capricieux. Arrivé au pouvoir par un concours de circonstances, il trouve une situation catastrophique. Il ne s’en soucie pas vraiment, considérant que « Après moi le déluge » ce qui a probablement été le cas de ses prédécesseurs. L’auteur met donc en place une situation assez caractéristique qui porte en quelque sorte le constat des conditions (pas forcément toutes indispensables), pour qu’une dictature se mette en place et puisse même se maintenir, en dépit des effets dévastateurs qu’elle produit sur tout un peuple. Petite liste édifiante :

- Situation catastrophique de l’État, en crise ouverte du fait de dettes immenses ;

- Climat insurrectionnel plus ou moins perpétuel ;

- Maintien de tout l’entourage dans un climat de peur, peur de toute action qui déplairait au dictateur. On remarque au passage que cette crainte ne peut que devenir réciproque. Sachant qu’il se fait craindre, le dictateur sait qu’il doit se méfier de tout et de tous ;

- Mentir à tout le monde (y compris à soi-même) en négligeant l’immensité de la dette de l’État, en allant jusqu’à engager de nouvelles dépenses inconsidérées (pour tenter de faire croire qu’on peut encore se le permettre) ;

- Cultiver le culte de la personnalité, jusqu’à inculquer le sentiment auprès du peuple que sa disparition serait une perte irréparable ;

- Absence totale de sentiments, sauf vis-à-vis d’un cercle extrêmement restreint ;

- Ne penser qu’à se maintenir au pouvoir, envers et contre tout (tous), parce qu’autrement on court à sa perte.

Sur ces bases, Gabriel Garcia Marquez construit un roman complètement délirant, où il assomme littéralement ses lecteurs (lectrices) sous un déluge de détails, qui vont des descriptions (d’une grande richesse, par opposition à l’extrême pauvreté de l’État), à l’exposition de faits qui culminent avec quelques scènes d’une cruauté extrême (le traitement réservé à certains opposants, comme un de ses ministres par exemple). Le style adopté ici par l’auteur est donc la caractéristique essentielle à retenir, avec au fil des chapitres, une ponctuation qui se fait de plus en plus hasardeuse, au point de produire des « phrases » de plusieurs pages qui deviennent de plus en plus ardues à assimiler. Pourquoi un tel choix ? Parmi les explications possibles, je vois la volonté que cette lecture soit aussi difficile à supporter qu’une dictature. Autre possibilité (pas exclusive), c’est que ce flot quasi ininterrompu de faits et descriptions corresponde à ce qui est indispensable à cette dictature pour se maintenir à flot : toute pause, même minime, pourrait se révéler fatale et entraîner sa chute. Ainsi, on parle et on accumule les descriptions uniquement pour conserver la parole. La parole et le langage sont donc des éléments essentiels dans une dictature. On parle pour présenter les choses à sa manière et faire sentir qu’on ne supporterait pas la contradiction. Et donc, ce flux verbal permet de conserver la parole, quitte à dire n’importe quoi (parmi les énormités, la vente de la côte aux américains). Tant qu’on a la parole, on conserve le pouvoir.

Savamment (probable succession de narrateurs différents), l’auteur distille les informations importantes dans un flot de descriptions d’où ressortent quelques tics de langage (« Nom d’un bordel »), des obsessions (manœuvres pour obtenir la canonisation de sa femme), ainsi que quelques situations particulièrement marquantes. Pour tenter de donner une idée des particularités de ce roman, voici la fin du chapitre V, l’avant dernier, fragment final sur une page d’un passage entre deux points qui court en fait sur pas moins de quatre pages :

« … nous étions le 12 août, général, une date historique, la date immense où nous célébrons le premier centenaire de votre ascension au pouvoir, ce qui avait attiré des visiteurs du monde entier séduits par l’annonce d’un événement auquel on ne pouvait assister plus d’une fois au cours d’une vie si longue fut-elle, la patrie était en fête, toute la patrie sauf lui, car malgré l’insistance de José Ignacio Saenz de la Barra lui demandant de vivre cette nuit mémorable au milieu des clameurs et de la ferveur de son peuple, il tira plus tôt que jamais les trois barres de son cachot nocturne, il tira les trois verrous, les trois targettes, se coucha à plat ventre sur les carreaux nus avec son rude uniforme de toile sans insignes ses guêtres, son éperon d’or, le bras droit replié sous la tête en guise d’oreiller, tel que nous devions le retrouver rongé par les charognards et couvert d’animaux et de fleurs des fonds marins, et à travers la brume des filtres du demi-sommeil il perçut les fusées lointaines de la fête sans sa présence, il perçut les flonflons d’allégresse, les cloches de joie, le torrent boueux des foules qui étaient venues exalter une gloire qui n’était pas la sienne, tandis qu’il murmurait plus soucieux que triste madre mía Bendicion Alvarado de mon destin, déjà cent ans, nom d’un bordel, déjà cent ans, comme le temps passe. »