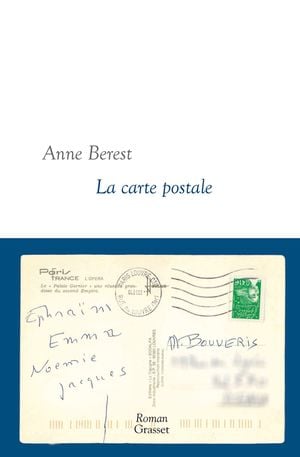

Après avoir un temps écrit pour le théâtre et la télévision, Anne Berest renoue avec l’énigme de ses origines, dans la lignée de son premier roman La Fille de son père confié aux éditions du Seuil : récit fictionnel et autobiographique, La Carte postale est une enquête minutieuse d’une vingtaine d’années qui aboutit en roman policier. En 2003, la famille Berest reçoit une étrange carte postale anonyme. Sur cette carte destinée à Myriam, morte depuis peu, quatre noms : Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Vingt ans plus tard, sur le point de devenir mère, Anne s’interroge : qui étaient ces gens aux noms immémorés et pourquoi ne lui a-t-on jamais conté leur histoire ? Poursuivant les recherches de sa mère et reconstituant son arbre généalogique, Anne Berest trace l’itinéraire tragique du souvenir. À la rencontre d’une culture, d’une religion et d’une époque refoulées, l’autrice découvre et relate l’odyssée familiale des Rabinovitch, de leur fuite de la Russie jusqu’aux camps d’internement et d’extermination, en passant par le rêve presque accompli de l’intégration française. Ce faisant, elle redonne une identité, un visage et une voix à ses ancêtres dont l’intimité a été violée par la barbarie nazie. En enquêtant sur les quatre inconnus, Anne Berest raconte l’absurdité du génocide juif et sa processuelle mise en place criminelle.

On pourrait se dire qu’il s’agit d’un énième roman sur le génocide juif et effectivement, les étapes abordées par ce type de roman finissent par devenir des lieux communs : la vie avant la guerre, la déportation, l’extermination, la résistance, la libération, le retour des camps, l’épuration. Néanmoins le récit ne manque ni de sobriété ni d’élégance, saisissant avec justesse la saveur aigre-douce des cornichons de Russie et de la vie aussi. À la nostalgie de la beauté d’une époque et d’une culture se substituent les souvenirs de la déportation et l’horreur des camps. On se laisse facilement embarquer par le style de l’autrice qui invite au dépaysement, entre matriochka et samovar, dans une constante madeleine de Proust. Tout autant de détails qui pourraient paraître insignifiants s’ils n’étaient pas poétiques. Du reste, la frontière floue entre histoire et mémoire est prolongée par l’aspect documentaire du roman qui empiète sur les parties romancées : on a parfois plus à lire un manuel d’histoire qu’un roman. La Carte postale n’est-elle alors qu’une succession de cartes postales ? Bien que ses allures de reportage confirment une certaine tendance au bouleversement de la chronologie et bien que le dernier quart du livre mériterait d’être élagué, la superposition des deux temporalités convainc. L’alternance des voix des jeunes femmes et de leurs ancêtres agit comme un calque : en filigrane des parcours d’Emma, de Myriam et de Noémie, se révèlent ceux de Lélia, d’Anne et de Claire, comme s’il pouvait exister un dialogue entre passé et présent. Trois quarts de siècle ont passé depuis la fin de la guerre et la littérature engagée participe d’ailleurs toujours du devoir de mémoire. Anne Berest rompt le silence et transcende l’oubli, alertant de ne jamais oublier que la menace de l’antisémitisme plane toujours.

D'utilité publique : un livre pour le plaisir et pour la postérité.