Critique publiée sur Kultur & Konfitur.

Le gris d'une cendre éternelle, le gris d'un jour sans soleil, le gris de 24 heures où nuit et jour se succèdent et se confondent. Du gris, avec quelques touches de blanc, un blanc d'autant plus éclatant qu'il est d'une extrême rareté et suffit tout juste à éviter de tomber dans le noir absolu. La route est un livre gris, avec des personnages gris, dans un univers gris.

Mais la route est longue. Peut-être trop longue. Linéaire, aussi, comme ses personnages. Les schémas se répètent, de l'apathie aux moments de bonheur partagé de la découverte ou redécouverte d'un monde qu'on croyait définitivement disparu. Le texte s'étire, le lecteur patauge avec les marcheurs, avec l'impression que sa route est sans fin. On reprend le livre comme on l'a quitté, on se retrouve dans la même atmosphère poisseuse, sans temporalité, le père ne s'y retrouve pas plus que le lecteur dans les jours, qui se succèdent, se ressemblent dans leur éternelle torpeur, et le texte défile sans démarquage clair entre les étapes (pas de chapitres). Aucun espoir de sortie, juste un but, la côte, qui permet d'avancer, mais là encore, en progressant, sur la route comme dans la lecture, on sait qu'il n'y a qu'une fin possible, que cette marche n'est qu'un leurre vers quelque chose d'inéluctable. Le livre s'achève par un nouveau départ, tout comme le début nous plonge dans la fin d'un cycle. Nouveau départ, mais qui diffère peu finalement de l'étape précédente, ce n'est qu'une répétition du même cycle, dont il semble impossible de sortir.

Route, bloody route

Mais cette impression de lecture morne et sans émotion est ce qui fait la force du livre. On est plongé dedans, marchant aux côtés des protagonistes. La répétition, la longueur, parfois la lourdeur du style s'adapte à la lourdeur de l'univers et du quotidien des protagonistes. On les connaît finalement peu, ce père et ce fils, on ne sait rien de leur histoire, on les découvre par leur vécu, l'auteur ne les présente pas, les rend plus ou moins anonymes, juste un père, un fils, sans noms. Deux personnages qui ont peu de relations entre eux, qui parlent peu, mais qui vivent une relation d'une rare intensité qui se partage par ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent qui nous les décrit, l'analyse psychologique des personnages est absente, on lit peu ce qu'ils pensent, mais on le sait (ou on pense le savoir) quand même.

C'est là tout l'intérêt du livre, d'arriver, dans l'ennui, à captiver le lecteur. Les sentiments de celui-ci coïncident avec l'écriture de Cormac McCarthy, sans fioriture, sans grandes phrases. Une écriture et un style parfois un peu vains, comme lorsqu'elle essaie de briser les conventions du dialogue en ôtant toute ponctuation. Pourquoi ? Pour anonymiser encore plus les personnages ? Ils n'en avaient guère besoin, ce qui se veut un geste d'audace ou de surrenchère dans l'adéquation entre style et histoire est finalement assez peu pertinent. La répétition des mêmes schémas est aussi une des faiblesses, elle concourt au sentiment de quelque chose sans fin et de perpétuel, mais rend le tout un peu lourd.

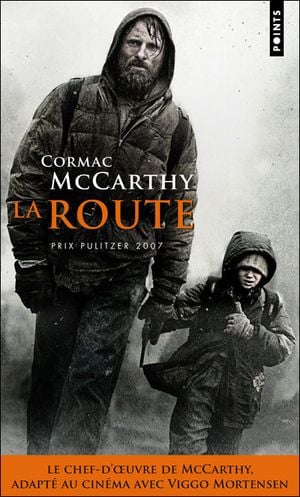

La route est un bon roman, qui vaut surtout par l’ambiance qu’il arrive à créer pour intéresser le lecteur (atmosphère qui a été bien reprise dans le film de 2009), et qui tente à tout prix de marier fond et forme. Rien d’inoubliable, mais une vision bien affirmée de la relation père-fils et du deuil dans un monde d’après l’apocalypse.