Fernando Pessoa est connu pour avoir inventé des dizaines d'hétéronymes, ayant tous leur personnalité et leur œuvre respective ; ils sont tous différents les uns des autres et plus ou moins proche de Pessoa lui-même. Trois d'entre eux sont réunis dans ce recueil de poèmes, même si de Ricardo Reis, on n'a droit qu'à une critique sur l'œuvre d'Alberto Caeiro.

...il (le lecteur) s'émerveille de constater qu'ils sont (les poèmes de Cairo), en même temps, rigoureusement unifiés par une pensée philosophique qui, non seulement les coordonne et les enchaîne, mais qui, plus encore, prévoit les objections, devance les critiques et explique les défauts par leur intégration dans la substance spirituelle de l'œuvre [...] Caeiro se donne pour un poète objectif, ce qu'effectivement il est, nous le surprenons, dans quatre de ses chansons, en train d'exprimer des impressions entièrement subjectives. Mais nous n'avons pas la satisfaction cruelle de nous croire à même de lui indiquer qu'il a fait fausse route. Dans le poème qui précède immédiatement ces chansons, il explique qu'elles furent écrites au cours d'une maladie, et que, partant, elles doivent de toute nécessité être différentes de ses œuvres normales, pour cette seule raison que la maladie n'est pas la santé.

Ricardo Reis

Tout cet appareil — la critique de Reis en plus de la préface d'Alvaro de Campos — peut paraître comme un drôle d'enfumage, on peut au surplus se demander quelle est la place accordée au lecteur dans ce dialogue. Pessoa joue de toute cela : Alberto Caiero nous semble aussi fuyant, insaisissable que ses poèmes et c'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai mieux aimé ceux d'Alvaro de Campos. Il y a toujours quelque chose d'insatisfait chez Caiero qui le rend insatisfaisant.

L'hétéronymie à l'origine de ce curieux dialogue met en poésie un rapport fluctuant et difficile avec le moi, les autres, les idées et les choses. De façon conflictuelle ou onctueuse, Pessoa mélange la beauté et la sensualité avec un malaise — un mal-être — constant chez tous ses hétéronymes, que Bernardo Soares a décrypté d'une toute autre manière dans Le livre de l'intranquillité.

Ce froid si spécial des matins de voyage,

l'angoisse du départ, cette chair de poule,

qui part du cœur pour atteindre la peau,

qui pleure virtuellement malgré la joie.

Alvaro de Campos

Plutôt le vol de l'oiseau qui passe sans laisser de trace,

que le passage de l'animal, dont l'empreinte reste sur le sol.

L'oiseau passe et oublie, et c'est ainsi qu'il en doit être.

L'animal, là où il a cessé d'être et qui, partant, ne sert à rien,

montre qu'il y fut naguère, ce qui ne sert à rien non plus.

Le souvenir est une trahison envers la Nature,

parce que la Nature d'hier n'est pas la Nature.

Ce qui fut n'est fut n'est rien, et se souvenir c'est ne pas voir.

Passe, oiseau, passe, et apprends-moi à passer !

Alberto Caiero

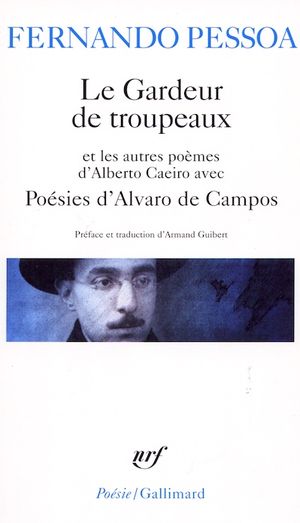

Lu du 20 au 25 janvier 2020. Traduit du portugais par Armand Guibert. 263 pages – nrf poésie (Gallimard)