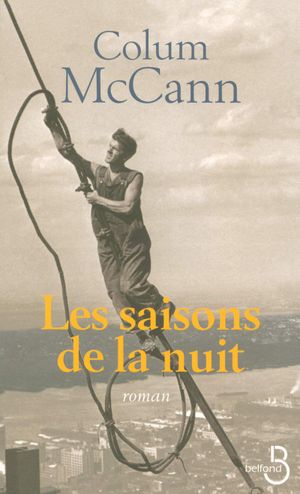

Retour de lecture sur “Les saisons de la nuit”, un roman de l’écrivain irlandais, vivant à New York, Colum Mc Cann, publié en 1998. Un roman pour lequel on peut déjà regretter le choix, qui ne me semble pas très judicieux, de la traduction du titre, l’original étant “The side of brightness”. Véritable baroudeur à ses 20 ans, Mc Cann a parcouru 20 000 kilomètres à travers l’Amérique, vivant de petits boulots et de nombreuses rencontres, avant de s’installer à New York. Il en a gardé un attachement et une tendresse particulière pour les américains déclassés, les marginaux, les SDF et autres laissés pour compte du rêve américain. Ce roman démarre en 1916 par un accident survenu lors du creusement d’un tunnel à New York sous l'East River. Le grand-père du héros de ce livre, Nathan Walker, travaillait sur ce chantier, il a perdu un ami proche dans ce terrible accident qui a failli lui coûté la vie également. C’est le début d’une épopée racontée sur trois générations. Celle-ci continue ensuite avec son fils, un ancien combattant de Corée, mort jeune, victime d’un crime raciste de la police, et pour finir par le petit-fils, Treefog, autre bâtisseur de New York, mais cette fois sur les gratte-ciel, qui sombre dans la précarité et devient un sans-abris. Le roman passe, à chaque chapitre, en faisant des allers-retours dans le temps, de l’histoire de cette famille qui commence avec le grand-père, à la vie quotidienne et misérable du petit-fils Treefog, qui devient donc par ce procédé narratif, le personnage principal de ce roman. On prend un certain temps à comprendre quels sont les liens entre les différents personnages et comment les deux récits finiront par se rejoindre. C’est un roman particulièrement impressionnant, qui nous emmène dans les entrailles de New York, ou nous suivons ce sans-abris dans sa vie quotidienne dans le froid, l’humidité, la crasse et la compagnie des rats. Comme d’autres auteurs américains, Mc Cann nous montre vraiment l’envers du rêve américain. Il nous le montre de manière particulièrement cruelle à travers la descente aux enfers de Treefog qui est le dernier de trois générations de bâtisseurs, d'hommes qui ont contribué à l'expansion économique de ce pays et qui ont risqué leur vie pour cela. Les personnages subissent toutes, la violence de ce système économique, l’Amérique ne s'intéressant pas, ou très peu, aux difficultés des gens qui pourtant l’ont construite. C’est un roman magnifiquement bien structuré, instructif, qui est indirectement un hommage à cette ville de New-York, puisqu’on y apprend beaucoup de chose sur l’histoire de sa construction, et tout particulièrement sur ces petites gens qui y ont participé, afro américains ou immigrés d’europe, pour lesquels la couleur de peau n'avait pas d’importance. Un roman très noir, triste, mais plein d’humanité, qui parle de racisme, de la difficulté de vivre quand on est un couple mixte, de bonheur volé. Rien n’est jamais facile pour ces gens qui pourtant ne demandent pas grand chose, si ce n’est de vivre tranquillement. L'écriture est belle, très simple et agréable à lire. Elle est parfaitement adaptée à cette histoire et nous permet de nous immerger facilement dans la vie des personnages principaux et de nous attacher à eux. Même si la visualisation des scènes n’est pas toujours évidente, on perçoit pleinement la difficulté d’évoluer dans les entrailles de cette ville, que ce soit pour la construire, dans des conditions critiques à travers son métro, ou pour y vivre de manière misérable en tant que SDF. Un livre qui, même s’il est écrit par un irlandais, est un petit chef d'œuvre de la littérature américaine, dans la tradition des romans de Fante ou de Hubert Selby qui nous montrent la face cachée et moins reluisante de ce pays. Un livre incontournable pour les amateurs de ce type de littérature.

_________________________

“Les journées passent avec une lenteur perverse. Même le jour est long à s’éteindre. On dirait qu’un présent éternel remet sans cesse l’avenir à plus tard. Walker prend le temps en horreur. Il tourne la pendule face au mur. Le seul jour qu’il reconnaisse est le dimanche, parce que, par la fenêtre, il voit les gens qui vont à l’office. Il est agacé par leurs dents blanches, leur joie, l’assurance avec laquelle ils tiennent leur bible sous le bras. À les voir marcher ainsi sur la pointe des pieds, on croirait que les gospels les portent déjà. Ils vont à l’église pour faire monter leurs voix vers des cieux impuissants. Chanter leur aveuglement à l’unisson. Dieu n’existe que dans le bonheur, se dit Walker, ou au moins la promesse du bonheur.”