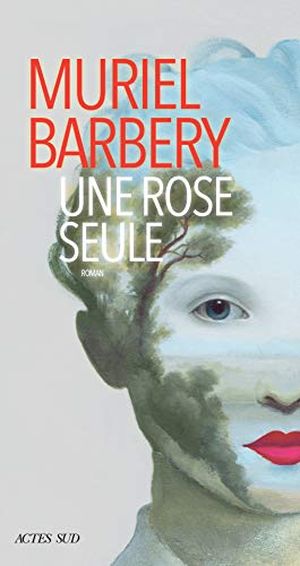

Dès son premier livre, L'élégance du hérisson, Muriel Barbery n'a plus rien eu à prouver, en ce qui me concernait. Sa réputation était faite. Inutile désormais de se livrer à des rodomontades stylistiques pour m'épater, son piédestal était solide. Et consolidé encore par Une gourmandise. Depuis, elle avait fui au Japon et je l'avais croisée dans une rencontre à Auxerre, pour un livre que n'ai pas encore lu. Cette Rose seule est arrivée en haut de ma pile à un moment propice, j'ai donc subverti l'ordre de publication et cédé à ce joli livre au format Actes Sud. Le lendemain, il était lu. On imagine ma déception, puisqu'on sait que j'adore les pavés qui résistent au passage des mois. Sortir d'une histoire alors qu'on vient à peine d'y entrer, c'est éminemment frustrant. Sauf dans un cas comme celui-ci, où, dès le milieu du fascicule, on sent qu'on s'achemine vers un final à l'eau de rose auquel on va en vain espérer échapper pendant l'heure qui suit. Vous me direz, peut-être qu'en l'occurrence, ça n'est pas l'histoire qui prime, mais le style. Certainement. Il faut bien avouer que l'autrice mise gros sur la forme et qu'elle parvient souvent à susciter un intérêt soutenu pour ses rêveries florales, à coups de verbes inattendus et évocateurs qui frôlent la poésie. Et ça, c'est toujours bienvenu, de frôler la poésie. Sauf qu'une partie de ma tête s'est mise à freiner des quatre pattes en apercevant au bout de la promenade dans ce jardin japonais un finale convenu trop prévisible. D'autant que j'étais régulièrement déstabilisée par le décalage entre les méditations contemplatives de la narratrice et la platitude des dialogues, prosaïques en diable. J'avais beau voir le propos d'un tel mélange, je n'en trouvais pas moins le cocktail un peu amer. Il me restait à analyser vraiment l'irritation subtile qui me taraudait. Ça m'a pris un certain temps, mais je dirais - et je peux me tromper - qu'elle tient à un certain biais dans l'approche du Japon, qui m'avait déjà un peu bousculée chez Amélie Nothomb, dans sa veine japonisante. Il se pourrait que l'esthétique japonaise se prête assez mal à une adaptation telle que ces deux écrivaines la pratiquent. Parce que, si elles ont saisi la grâce du dépouillement nippon, elles en font un usage qui ne parvient pas à totalement me convaincre ou me plaire. Ça ne tient certainement qu'à moi, mais j'ai le sentiment que quelque chose, dans leur approche, contrevient gravement à la philosophie que la contemplation des œuvres japonaises m'évoque. Et je dirais que ça a à voir avec une certaine soumission à la Nature que je ressens à travers elles et qui me semble échapper tout à fait à nos narratrices occidentales, extrêmement cérébrales et, partant, trop enclines à recentrer leur propos autour de leurs mutations intérieures. C'est paradoxal, comme prévention, parce que Muriel Barbery raconte justement ici la métamorphose d'une emmerdeuse au contact de la civilisation orientale. Mais j'ai eu la désagréable impression qu'elle tirait une montagne à elle pour servir des ambitions personnelles. Une sorte d'écocide littéraire, de désacralisation qui m'a semblé être l'écho d'une maladie que nous partageons tous de ce côté du monde. Il se peut que ça soit un prisme personnel; toujours est-il que ça plus les clichés sentimentaux, je ressors de cette lecture perplexe.