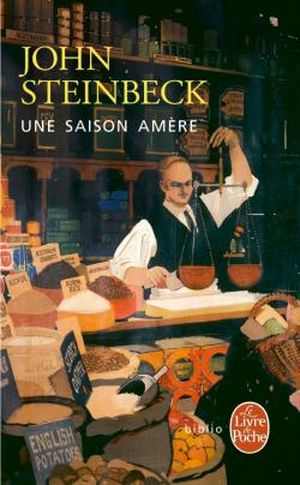

Une Saison Amère, c'est le titre imbécile de la traduction extraordinairement médiocre d'un livre pourtant sublime. " Une Saison Amère ", quel titre débile ! L'original est un vers du Richard III de Shakespeare totalement effacé dans cette traduction. Mais il n'y a pas que le titre ; Anouk Neuhoff a tout gâché dans cette traduction du style de Steinbeck.

Il existe pourtant une vraie traduction de ce dernier roman de John Steinbeck mais qui ne circule plus que sur le marché de l'occasion et qui était l'oeuvre du traducteur Jean Rosenthal (le traducteur, notamment, de Ken Follett). En somme, si vous en avez l'occasion, évitez à tout prix cette traduction minable et jetez-vous sur l'autre qui s'intitule " L'Hiver de Notre Déplaisir ", qui colle parfaitement à l'original " The Winter Of Our Discontent ".

Outre ce problème de traduction, c'est un chef d'oeuvre de plus à mettre au compte de l'épicier Steinbeck, qui, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore.

« Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this sun of York ;

And all the clouds that lour'd upon our house

In the deep bosom of the ocean buried. »

Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.

Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.

Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.

Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.

Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.

Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.

Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.

Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?

John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.

Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?

L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.

En somme, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans cette traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année. Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison qui vient de voir finir l'hiver, car, tout bien pesé, il ne représente pas grand-chose.