Une fois n’est pas costume, je vais m’atteler à une critique croisée de deux séries récentes tournant autour d’un des plus célèbres détectives de l’histoire littéraire : Sherlock Holmes.

A quelques années près, la même idée a germé dans la tête de scénaristes et producteurs plus ou moins connus : ressusciter Sherlock et l’intégrer à notre époque de technologies ultrasophistiquées où il suffit de claquer des doigts pour avoir toutes les informations que l’on souhaite. Sur le principe, aucune objection de ma part tant le concept du génie de l’observation et de la déduction dans le cadre d’enquêtes criminelles peut s’adapter à toutes les époques (les connaissances développées ne sont tout simplement pas les mêmes).

D’un côté, nous avons donc Steven Moffat et Mark Gatiss qui établissent un Sherlock anglais jusqu’à la racine des cheveux, et de l’autre Robert Doherty, qui décide de catapulter le détective de l’autre côté de l’Atlantique, au pays de la country et des hamburgers géants. Pour le premier cas, la prise de risque est minime puisque le personnage d’origine est déjà anglais et qu’il siège à la même adresse. Les plus fanatiques apprécieront. Pour ce qui est de la seconde série, je dis « pourquoi pas ? », même si cela va conduire à quelques contraintes sur lesquelles je m’étendrai par la suite (d’autant plus que je ne peux m’empêcher de penser que Sherlock a été implanté aux Etats-Unis uniquement pour que les Américains s’y intéressent).

Entamons désormais notre étude croisée à proprement parlé.

(Pour la critique de Sherlock, c'est par ici : http://www.senscritique.com/serie/Sherlock/critique/33492450 )

Sherlock : dans la version américaine (appelée Elementary), Sherlock est un type relativement banal, avec un faux-air d’Eliott Stabler (NY : Unité Spéciale), poli, courtois, qui prévient quand il va sortir du cadre. Un Sherlock assez lent à la détente en vérité, qui s’énerve de temps à autre et qui, encore plus rarement, s’adonne à quelques expériences loufoques. Un Sherlock relativement sociable puisqu’il assiste à des réunions de drogués anonymes en tant que membre (et non pas à titre de simple observateur), qu’il y parle en public tout à son aise et qu’il accepte même d’être parrain de l’un d’entre eux. Un Sherlock, en vérité, qui souffre de son implantation aux Etats-Unis où la police est toute puissante et ne peut passer pour une belle brochette de crétins, et où, surtout, bien qu’on puisse voir un médecin shooté aux antidouleurs (Dr. House, Nurse Jackie), on ne peut décemment pas voir un inspecteur s’en griller une sans voir les boucliers se lever avec fureur.

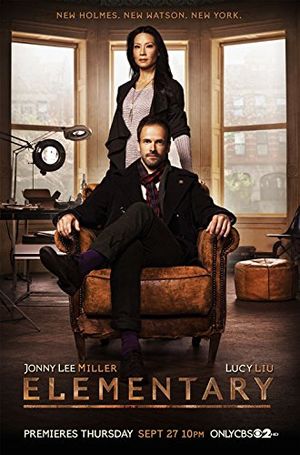

Watson : outre-Atlantique, Watson s’avère être une femme, appelée Joan, en la personne de Lucy Liu. Pourquoi pas, encore une fois. Ici, Watson se révèle d’une nature distante, bien qu’attentive envers ses collègues de precinct, sarcastique et d’une perspicacité froide qui la rende plus proche du personnage de Sherlock que ne l’est Miller. Un Watson qui n’est pas docteur (en tout cas, elle ne l’était pas dans les deux épisodes et demi que j’ai regardés), qui n’a pas fait l’armée (ou, tout du moins, qui ne semble pas souffrir d’un quelconque traumatisme) et qui ne porte pas de moustaches (Martin Freeman non plus ceci-dit, sauf un très court instant et c’est heureux). Un Watson qui, m’est avis, est passé au féminin pour le cas où une relation moins platonique se développerait entre lui et Sherlock sans prendre le risque d’éveiller la fureur des culs-bénis que sont les citoyens du Nouveau Monde (contrairement à la perfide Albion qui s’amuse d’un éventuel couple gay Sherlock/Watson).

Les personnages secondaires : dans Elementary, Sherlock est entouré : du « commissaire » Gregson qui semble accepter la présence du détective sur les scènes de crime de son équipe sans vraiment s’intéresser à ce qu’il fait ; d’un coéquipier de Watson (pour la saison 3 au moins) qui n’a pas l’air de beaucoup apprécier Sherlock sans pour autant s’opposer totalement à lui et de son parrain des drogués anonymes qui lui apprend toutes les ficelles pour bien fracturer une voiture.

Moriarty : au bord de l’Hudson, Moriarty

est une femme. Encore une fois, pourquoi pas ? Sous les traits de l’actrice au minois le plus ambigüe du monde télévisuel (Natalie Dormer), Moriarty

s’avère être un personnage calme, posé, séducteur et manipulateur, qui domine largement de la tête et des épaules un Sherlock révulsé par sa présence. Un Moriarty qui minaude et qui semble en pincer surtout pour Watson tandis qu’il rit du comportement puéril de son soi-disant ennemi. Un Moriarty bien plus classe que ne l’est Sherlock, sans avoir ce côté « dingue » de son compère shakespearien.

La réalisation : Robert Doherty a choisi lui une réalisation classique, sobre, coutumière des séries à l’américaine du même acabit et qui ne sort surtout pas des sentiers battus. La musique est, quant à elle, si extraordinaire que je n’en ai absolument aucun souvenir.

Conclusion

Elementary est un pur produit américain avec ce qu’il faut de bienséance et de patriotisme pour enlever tout intérêt au personnage de Sherlock Holmes. La seule originalité de la série est finalement d’avoir féminisé Watson

et Moriarty

. Pour le reste : le rythme est mollasson, les enquêtes sont sans intérêt et les personnages vivent leur vie chacun de leur côté sans s’occuper du voisin. C’est bien simple : c’était tellement passionnant que j’ai décroché au bout de vingt minutes (le reste des épisodes est passé en fond sonore). Quitte à voir une série policière avec un inspecteur principal bercé trop près du mur, je vous conseille plutôt New York : Section Criminelle (au moins, Robert Goren a le mérite d’interpeller (en bien ou en mal, à vous de juger)).