"Franz Biberkopf sort de prison, où il purgeait une lourde peine pour avoir tué sa femme. Il est fermement décidé à mener désormais une vie honnête. Mais dès la rencontre avec Reinhold, souteneur et petite frappe sans scrupule, ce vour pieux semble impossible à tenir."

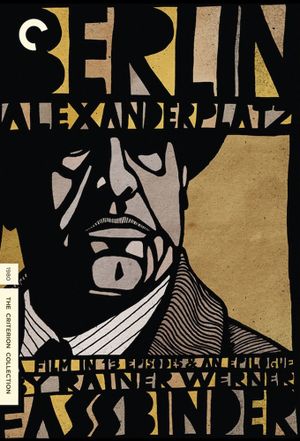

L’ombre d’Alfred Doblin a toujours plané sur l’œuvre de Fassbinder, du moins celle que je connais et qui concerne donc le cinéma. Cette ombre est partout, dans le patronyme du personnage principal de son roman Berlin Alexanderplatz (si vous suivez bien on en parlera plus bas), Biberkopf, que l’on retrouve affublé au Franz, dit « Fox », dans Le droit du plus fort, mais aussi littéralement lue, dans le segment RWF du film à sketches l’Allemagne en automne, ou encore source d’inspiration pour des images symboliques : l’abattoir, qui représente l’aliénation fatale du peuple martyr, présent dans le roman susmentionné ainsi que dans L’année des treize lunes. Fassbinder découvre Berlin Alexanderplatz lors de ses errances littéraires à la bibliothèque. La lecture semble être un calvaire au début, car il dira qu’il était sur le point d’arrêter la lecture avant que le personnage de Reinhold n’apparaisse et mette en route le mécanisme que nous aurons tout le loisir de décortiquer. Et c’est en 1980 que le réalisateur inverse les rôles : cette fois-ci, ce sera son ombre qui planera sur l’œuvre qui l’a façonné. Fleuve baroque et parabolique en 13 épisodes et épilogue, esthétique Fassbinderienne poussée à son paroxysme jusqu’à l’écœurement, il sera question de survoler (car elle fait partie de ces œuvres presque insondables dans leurs globalités) le chef-d’œuvre ultime de Rainer Werner Fassbinder : Berlin Alexanderplatz. Dans l’esthétique comme dans le fond, nous verrons ce que cette œuvre a à nous offrir.

Premièrement, il faut bien comprendre que Fassbinder développe ici une esthétique très particulière, et qui peut paraître repoussante. Car le but ici n’est pas de créer une harmonie visuelle qui va séduire le spectateur, qui va l’ensorceler pour que, sur le plan visuel comme sur le plan narratif, le spectacle et le divertissement du spectateur populaire (cible principale de Fassbinder) soient totaux, et qu’ainsi comme le dit rabais « on suce la moelle de l’os qu’on ronge après le plaisir du jouer avec », c’est-à-dire qu’après le plaisir on réfléchisse au fond. C’est toute la carrière de Fassbinder qui se base sur cet état de fait, sur cette distorsion de l’art d’aliénation afin d’éveiller la classe populaire.

Berlin Alexanderplatz va cependant aller plus loin. Ici c’est le fond qui forme l’esthétique de l’œuvre. La beauté et le bouleversement lié à l’image proviennent d’un enchaînement de symboles à la portée lyrique et évocatrice pure, qui efface toute subtilité pour que l’image adopte le ton biblique et parabolique voulu. Le spectateur n’a pas à chercher le sens des images, car en se les appropriant comme on s’approprie la beauté d’un tableau représentant le Christ crucifié, on comprendra et ressentira le sens. Le sens créé le vecteur d’émotion, et l’émotion est vectrice du sens.

Mais ce n’est pas aussi simple que ça. Car Fassbinder ne veut pas simplement créer des tableaux harmoniques où tout se lie par le sens et par l’image dans une utilisation des symboles antiques. Ce serait oublier que nous ne nous trouvons pas en Palestine à l’époque de Jésus, mais bien dans le berlin poisseux et cruel de la fin des années 20. Si la transposition biblique est bien là (on en reparlera en dessous), elle est comme jetée dans la boue et surtout (surtout) n’est pas anachronique. Ainsi les symboles sont déconstruits, démystifiés, leur aura est salie, presque blasphémée mais paradoxalement, leur portée morale n’en est que plus forte. Tout est à hauteur d’homme, le surnaturel est dévié, tout paraît théâtral et plastique, et cela implante en fait rêve et réalité, fond et forme, Dieu et homme dans un même plan d’existence, apporte d’une cohérence et une beauté authentique et fascinante à toutes ces images. Les paraboles sont purement retranscrites, si une image est montrée, même quand elle représente Dieu égorgeant un mouton, est palpable et n’a rien de surnaturel.

Cette démystification permet aussi d’introduire le chaos du cadre historique et politique dans les symboles. L’enfer n’est pas ici un impossible monde éternel de lave où les pires sentences sont proférées. C’est une pièce, ressemblant à une boîte de nuit (boule à facettes en prime) en ruine où les éclairages révèlent une autre facette de l’âme humaine, assénant coups de fouet sur coups de fouet sur deux hommes gisants dans une fumée qui git au sol et semble émaner d’un cœur bouillant. On fait donc un portrait baroque et qui prend la couleur locale des habituelles représentations bibliques.

Le « kitsch » pourrait marquer le spectateur dérouté, qui doit s’adapter à la nouvelle forme cinématographique où toutes les attentes sont déjouées pour créer quelque chose de différent, mais qui n’est pas sans rappeler Lynch.

Il y a donc cette forte thématique biblique, évidemment détournée par un Fassbinder fervent communiste. En fait, comme il l’a fait avec le divertissement aliénant, Fassbinder reprend une sauce pour en faire une autre. Ainsi Fassbinder comme dit plus tôt reprend des symboles, des thématiques, des confrontations et des figures purement bibliques (ou qui ont été développées après par différent penseurs). L’équivalent de Jésus (littéralement), le fameux Franz Biberkopf, est un prolétaire proxénète qui a tué sa femme, et dont le désir de rédemption comblé à l’intégrité de l’esprit va en faire un saint. Sa détermination à rester dans le droit chemin, ce qui va non seulement se révéler impossible mais en plus lui offrira un chemin de croix à 3 chutes, permet à Fassbinder de matérialiser avec des symboles simples et connus de tout le déterminisme social. En fait, l’espoir moral à la fin, la rédemption achevée de Franz, devient un message d’espoir pour le prolétariat : il est seul dans l’entrepôt d’usine qu’il surveille, devant une porte par laquelle sort un soleil éblouissant. On peut voir son attente du paradis mérité, de l’Éden détruit pourtant où il a été crucifié, mais aussi l’attente de l’utopie sociale où sa déchéance n’aurait pas pu avoir lieu, ainsi que tous ses malheurs d’avant.

Mais comme je viens de le dire, l’Éden a été détruit. Car c’est une œuvre qui comme celle dont elle est adaptée, suinte le pessimisme. La dernière image du film est le meurtre éternel de l’amour le plus pur par le diable, le prolétariat tué par la perfide bourgeoisie. C’est Dieu qui égorge à brebis, et le diable revêt plusieurs faces, tantôt chaleureux (auberge, dialogue entre le Franz « Job » et l’aubergiste « Satan »), tantôt vampire (Reinhold, Lüders), profitant de la classe populaire comme d’une réserve inépuisable de victimes. Ainsi le diable gagne (Reinhold ne perd rien comparé à ses actes), et Dieu abandonne les hommes, et ce sentiment d’abandon se ressent fortement.

Que de choses à dire de plus, mais nous allons en rester là, car le mieux est encore de regarder cette œuvre qui s’inscrit pour au panthéon du cinéma, car si je ne devais en garde qu’une poignée, elle s’y trouverait sans réflexion. Car au-delà d’être sublime et profonde, elle m’a touché dans sa sincérité, et les personnages de Mieze et de Franz dans un premier, puis celui de Reinhold, font partie des plus marquants que j’ai rencontré. J’aime tout ce que fait Fassbinder, tout ce qu’il a touché a un reflet doré, et il trouve ici sa plus grande œuvre.