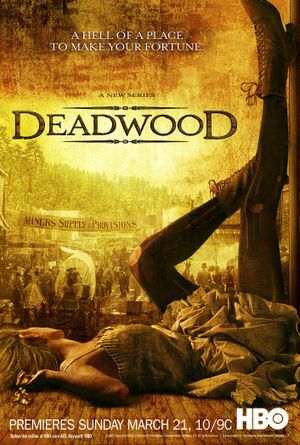

Revisiter la ruée vers l'or américaine sans fards ni tabous ? Telle était l'ambition de la série de David Milch, qui a su tenir son pari trois saisons durant, de 2004 à 2006, avant que HBO ne décide d'arrêter les frais et annule cette brillante production.

Loin de la vision mythique proposée par les western en tous genres, Deadwood est une plongée non pas dans l'ouest américain par le biais de ses étendues sauvages ou de l'épopée de la conquête, mais par l'insertion du spectateur au sein d'un microcosme communautaire. Microcosme défini avant tout par ses personnages, pour la plupart des figures historiques entièrement revisitées et désacralisées : les Wild Bill Hickok y côtoient les Seth Bullock et autres Calamity Jane... et si cela ne vous dit rien, comme c'était mon cas pour la plupart, vous ne raterez rien puisque ces noms qui évoquent autant de figures emblématiques de la culture populaire américaine ont ici été désacralisés au possible.

Deadwood est une série HBO dans la plus pure tradition, à savoir qu'elle présente des personnages extrêmement nuancés mais qu'il est au final possible de ranger dans la catégorie du bien ou du mal. Le parfait exemple est celui d'Al Swearengen, dangereux proxénète qui tient la ville d'une main de fer, dépeint comme cruel et cupide à bien des égards mais qui fait preuve en réalité d'une empathie supérieure à la majorité de ses congénères. Soulignons d'ailleurs la performance exceptionnelle de Ian McShane, véritable pilier de la série et dont le jeu structure les interactions entre tous les personnages. Le personnage de Swearengen constitue un lien, au point que lorsqu'il bénéficie de moins de temps d'antenne (le début de la saison 2), l'intérêt de la série diminue automatiquement. Il faut dire que les scénaristes lui ont aussi réservé les meilleures répliques.

Et puisqu'il est question de la qualité d'écriture, disons le clairement : le style des dialogues, dans Deadwood, est unique. Il s'agit de marier les nombreux anachronismes, comme l'emploi de jurons contemporains à une fréquence très élevée (le mot «fuck» a été employé 43 fois durant le premier épisode, et bien évidemment l'indispensable «cocksucker» du lexique des scénaristes), avec un anglais plus soutenu et des tournures de phrases extrêmement alambiquées. Ce style mi-burlesque, mi-héroï-comique confère aux joutes verbales - qui constituent le gros des événements dans Deadwod, où tout n'est que tractations, discussions et altercations - un aspect jubilatoire qui permet aussi à la série de se prémunir de tout risque de redondance.

L'intrigue, quant à elle, se construit par le biais d'un agrandissement progressif des enjeux au fil des épisodes et des saisons. Sur le modèle de The Wire, chaque saison permet d'agrandir l'échelle des événements scrutés. Si la première saison se concentre ainsi sur les petites magouilles et autres escroqueries de Swearengen, qui doit faire face à Seth Bullock, ancien marshall venu chercher à Deadwood une vie plus oridinaire ; les deux suivantes servent à introduire des enjeux politiques de plus grande envergure, avec la thématique de l'annexion de Deadwood au territoire américain (ce qui l'assujettirait aussi à ses lois). Une technique narrative qui trouve son point culminant avec l'arrivée de l'antagoniste majeur de la série, le réel magnat de la presse et de l'or George Hearst, ici brillamment interprété par Gerald McRaney, et dépeint comme un misanthrope obsédé par le monopole absolu dans ses possessions minières. Mais plus que ces luttes de pouvoir, nombreuses et interconnectées, ce sont les personnages de Deadwood qui font l'intérêt majeur de la série. Qu'il s'agisse des principaux, secondaires ou même tertiaires, chacun a son rôle à jouer dans les événements qui rythment la vie du camp, la secouent parfois, et un juste temps d'écran leur est attribué selon leur degré d'importance, de sorte que tous sont équitablement développés et étoffés. Et s'il était question de rendre fidèlement compte de la vie d'une communauté naissante, la chaîne américaine n'a pas lésiné sur les moyens, fidèle à sa réputation : impeccablement filmée, la série bénéficie aussi de moyens colossaux lorsqu'il s'agit des costumes, des décors mais aussi dans l'utilisation pertinente qu'elle fait de la topographie. Le camp est en réalité le premier personnage de la série : l'espace y est défini de façon crédible et familière. Ou comment faire un usage des plus pertinent de moyens conséquents.

Outre quelques baisses de régimes passagères et certains arcs narratifs moins intéressants (ceux des personnages féminins, surtout), Deadwood souffre toutefois d'un autre défaut, celui d'être une série inachevée. Mais, peut-être est-ce logique pour une série qui décrit l'édification d'une communauté humaine, culturelle, en perpétuel changement et qui subit un agrandissement inéluctable, laissant les protagonistes, pionniers, impuissants. Tout comme le spectateur qui, de cette métonymie cynique à l'humour grivois de l'épopée américaine, retiendra avant tout ceux qui l'ont habitée trente six épisodes durant.