Cette critique a été écrite pour le site Seul le Cinéma, vous pouvez la retrouver illustrée en cliquant sur ce lien.

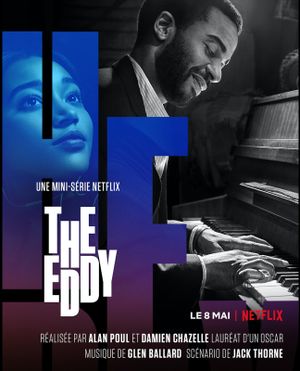

Le jazz est rare au cinéma, et encore plus à la télévision. Alors pourquoi pas surfer sur la popularité de Damien Chazelle, déjà reconnu pour deux films oscarisés tournant autour du jazz (Whiplash et La La Land), afin de vendre une nouvelle série Netflix où cette musique apparaît comme un personnage à part entière ? Il faudrait préciser tout de suite que The Eddy n’offre que deux épisodes réalisés par le jeune prodige, et qu’à part quelques panoramiques caractéristiques de son style, la série ne va pas chercher à s’en inspirer, bien au contraire.

Pour suivre les déboires d’Elliot, fondateur du groupe de musique éponyme et patron d’un club de jazz qui donne son nom à la série, cette dernière fait le choix d’une caméra à l’épaule d’apparence documentaire qui colle les personnages, loin des cadres millimétrées, des plans séquences fluides et autres tableaux oniriques de Chazelle. L’image est ici moins stable, n’est jamais magnifiée par les effets visuels ou sonores. Contrairement à Los Angeles dans La La Land, vendue comme la ville du rêve américain, Paris n’est pas filmée comme une carte postale. Aucun plan général sur la ville ou sur ses bâtiments, pas de sacralisation : on ne compte qu’un seul plan sur la tour Eiffel, un plan rapide où le monument est en arrière-plan, derrière un mur sali par les tags. Aucune musique autre que celles jouées ou écoutées par les personnages ne s’ajoute à la bande-son, si bien que l’on observe de manière plus brute chacune des scènes, des plus joyeuses aux plus terribles. La mort est violente, et la tristesse des personnages contamine les spectateurs dans l’épisode 3, où la lenteur et la pesanteur de l’enterrement d’un personnage n’est pas atténuée. Les scènes de déclaration d’amour semblent elles aussi d’autant plus touchantes que rien n’y est épargné. Les acteurs feraient même oublier que leurs dialogues sont écrits, notamment Leila Bekhti qui, surtout dans les premiers épisodes, livre avec le personnage d’Amira une des performances les plus étonnantes de sa carrière.

Si l’interprétation impressionne, on ne peut pas en dire autant de l’écriture de la série prise dans sa globalité. Après quatre premiers épisodes développant intelligemment les personnages et leurs relations aux autres, et proposant des séquences musicales entrainantes, The Eddy se perd dans des sous-intrigues prenant en compte des personnages de troisième ordre pas forcément utiles (comme le frère criminel d’Amira), puis accélère le rythme dans son dernier épisode pour ne résoudre finalement qu’en partie les problématiques développées au cours de la série. En outre, l’écriture des personnages peut frustrer. Ils ont tous des problèmes : de drogues, de familles, sont traumatisés par des événements passés, torturés et, surtout, c’est l’essentiel de The Eddy, incapables de s’exprimer autrement qu’en musique. Ce manque de communication donne à voir des personnages tout à fait humains, jamais parfaits, incapables de faire ce qui est juste (ou simplement de dire la vérité), chose admirable en regard de productions qui donnent souvent à voir des stéréotypes formatés, mais qui devient pénible lorsque nous assistons pour la énième fois à un dialogue de sourds. Et puisque l’ensemble des intrigues de la série repose sur le mensonge, le secret ou la vérité voilée, la série devient rapidement redondante, si bien qu’une fois terminée les intrigues qui la tissent s’effacent de notre mémoire. Seuls restent les moments où l’émotion nous est donnée à partager, comme les larmes de Julie, la fille d’Elliot, lorsqu’elle regarde sur un écran de téléphone un vieux concert de son père.