Il s'agit aussi bien d'une histoire complète indépendante de toute autre, que d'un fragment autobiographique de la vie de l'artiste. Il s'agit d'un récit en noir & blanc, écrit et dessiné par Edmond Baudoin. Il comprend quarante et une pages. Il est paru pour la première fois en 1991, publié par Futuropolis. Il a été récompensé par l'Alph'Art du meilleur album au festival d'Angoulême de 1992. Pour cette réédition, l'auteur l'a complété avec un récit de trois pages intitulé Une vie inutile, initialement publié en 1981, également par Futuropolis.

Un mur de pierres sèches dans l'arrière-pays niçois. Est le mur qui tient l'arbre qui a poussé dessus, ou est-ce le contraire ? Et les racines jusqu'où vont-elles ? Edmond ne le sait pas. Des hommes ont habité là. Quand il frappe avec sa serpe sur les ronces qui effacent les chemins, il sent ces hommes dans son bras. Ils allaient sur les chemins, l'esprit peuplé de peu de mots. Il imagine son grand-père croisant un autre homme, tous les deux chargés d'un lourd fardeau, sur un chemin. Un bref échange, une demi-douzaine de répliques chacun, avec deux trois mots de patois pas plus. En se quittant, ils en savaient autant sur l'autre que des amis sortant d'un café après deux heures de discussion. de ces hommes, l'auteur n'en a connu qu'un. C'était au début des années 1950, septembre, bientôt l'école avec son frère Piero. Les deux enfants sont assis sur les marches de l'escalier de la maison, regardant la pluie tomber dehors. Ils échangent leur rêve d'avenir, le même : devenir dessinateur.

Piero et Edmond entendent le début d'une chanson : Combien le petit chien dans la vitrine, Ouaw, Ouaw. Ils ont immédiatement identifié l'arrivée de leur grand-père qui ne connaît que ce tout début de la chanson. le grand-père porte une sorte de chapeau qui lui protège la tête, et il dit tout fort : Eh Eh, la soup ! La Marne, l'Eyser, y passeront pas ! Ça n'avait pas dû être tout rose pour lui. Il était né quelque part en Angleterre et peu après abandonné à l'Assistance Publique française. Son nom : John Carney. Un petit Anglais perdu à Nice, et élevé par des paysans. Tout jeune, il avait travaillé dans une boucherie. C'est ce qui avait dû lui sauver la vie en 14-18. Des Grandes Vacances, au village, ils furent peu à revenir. Faut dire aussi que John Carney avait eu la chance de s'entraîner, lors d'un voyage précédent, en 1898, à Fachoda, au Soudan. Avec la mission Marchand. Pourtant, 35 ans après la grande guerre, cette brute criait toujours les mots d'ordre : La Marne, L'Eyser… à intervalles réguliers. Réminiscence de cauchemars. le samedi matin, il arrive qu'il promette aux deux frères de les emmener au cinéma, mais les promesses du matin c'était souvent chagrins. Elles étaient tributaires de l'état de son porte-monnaie qui, lui, dépendait de la quantité de vin qu'il avait bue entre la promesse et le soir. Les séances se déroulaient à la Maison du Poilu. L'écran, un drap cloué au mur. La projectionneuse, un moulin à café. Personne n'entendait les dialogues. Ça n'avait aucune importance, tout le monde parlait.

Découvrir une bande dessinée de cet auteur constitue toujours un voyage très personnel imprévisible. le titre en patois (Comme ça) laisse présager un récit autobiographique de l'enfance de l'auteur. Les premières séquences évoquent les murs de pierres sèches dans l'arrière-pays niçois, les hommes taiseux de peu de mots, le rêve de devenir dessinateur, le grand-père et son enfance, les séances de cinéma dans la salle communale, des concours de tuage de mouches à la sandale, chiquer une cigarette, construire un mur de pierres sèches et le signer, habiter seul dans une maison sans fenêtre, se faire laver une fois par an par sa belle-fille, ramener un fagot en ville, avoir peur des chasses d'eau, s'essuyer avec des pierres, une amourette d'enfant entre un garçonnet du peuple et une jeune demoiselle bourgeoise, les différents métiers de John Carney (boucher, charbonnier, bâtisseur de murailles, chien de chasse), un homme sachant regarder, sentir, toucher, goûter, tout ça en une dizaine de pages. le lecteur constate rapidement que le grand-père est exclusivement évoqué par les souvenirs de l'auteur, sans éléments extérieurs à ce qu'il savait de lui, mais avec quelques remarques amenées par le recul des années. le souvenir qu'il en a gardé est indissociable de sa vie d'enfant de l'époque.

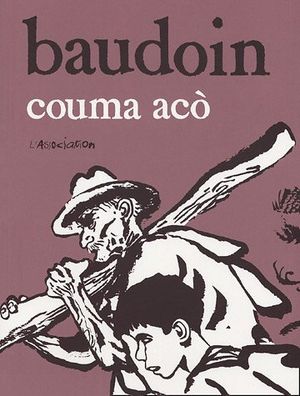

L'illustration de couverture donne une bonne idée des images à l'intérieur. La narration visuelle s'avère aussi personnelle que la structure du déroulé des souvenirs. La première page comprend deux cases. Celle du dessus occupe les deux tiers de la planche et il s'agit d'un paysage : un arbre ayant poussé sur les grosses pierres d'un muret. Les traits de contour sont épais et irréguliers, charbonneux, pour une case chargée en noir. La case inférieure montre le buste de six hommes, et le lecteur en devine d'autres rangées derrière, avec le même trait noir, épais et irrégulier. le lecteur reste épaté par la façon dont l'artiste parvient à capturer la ressemblance des décors. Il dépose de grands traits d'encre de Chine au pinceau, de manière déliée, qui semble presque improvisée, et pourtant restituant avec force l'impression que laisse une pierre, un mur de pierre, un feuillage, une branche, un tronc, la végétation, etc. le lecteur n'en revient pas qu'avec ces taches de noir au contour grossier, il puisse identifier ces éléments au premier coup d'oeil, et même avoir une idée précise de l'ambiance lumineuse, que ce soit l'ombrage mouvant sous les frondaisons, ou la lumière froide par temps de neige.

Le lecteur voit s'opérer une magie très similaire pour les êtres vivants, qu'il s'agisse d'animaux ou d'êtres humains. de manière inattendue, John Carvey est de temps à autre employé comme rabatteur pour les chasses saisonnières du chatelain. En planche 24, le lecteur voit passer devant lui un sanglier, juste une ombre chinoise comme une peinture rupestre. En planche 16, il s'agit d'un renard, représenté de manière plus traditionnelle, plus qu'une ombre, silhouette remarquablement rendue. Dans les planches vingt et vingt-et-un, un taureau est mené à l'abattoir dans les rues de Villars, c'est à la fois une incroyable masse noire imposante, mais aussi une représentation naïve de sa gueule après avoir été mis à mort par un coup de masse. Planche 23, le temps de cinq cases, deux chats jouent ensemble au soleil, l'un taquinant l'autre qui est allongé sur le dos, quasiment un reportage naturaliste en temps réel. Il en va de même pour Diane, la chienne errante qui s'attache aux pas du grand-père. Les êtres humains ne sont pas en reste : un assemblage de traits, de taches, qui semblent parfois posés de manière aléatoire sur la feuille… Et pourtant des individus bien vivants, incarnés, uniques, naturels. le degré de détails peut aller d'un visage parcheminé avec de petits traits fins et secs, à de gros points pour les yeux, comme si l'encre avait bavé. La représentation peut varier d'une vraie silhouette humaine avec tous ses membres, à une sorte de pantin dans une pantomime grossière, ou l'esquisse de silhouettes en traits élégants non jointifs en planche 7, ou encore de gros traits épais ne reprenant que les lignes structurantes en planche 35. Avec cette liberté de représentation, l'artiste transmet sa subjectivité visuelle, mais aussi émotionnelle, en fonction de ce qu'il retient de représenter, de mettre en avant.

Séduit par la personnalité qui se dégage de la narration, le lecteur ne s'interroge pas trop sur une éventuelle logique des méandres de l'histoire, des sauts d'un thème à l'autre, du choix de raconter telle anecdote plutôt que telle autre. le portrait du grand-père se dessine progressivement par l'effet cumulatif des scénettes et des observations d'Edmond. Passée la brève information sur ses origines britanniques et qu'il a combattu durant la première guerre mondiale, il le montre au temps présent du récit. Il évoque sa liberté, son amour de la solitude, sa vie à la dur sans confort moderne. Il n'embellit pas le bonhomme puisqu'il évoque également ses peurs (peur de l'inondation que pourrait provoquer l'usage d'une chasse d'eau), son absence d'hygiène corporelle, sa forme de dépendance à l'alcool et la violence conjugale associée. Malgré tout, le lecteur reste sous le coup de l'affection que l'enfant porte à son grand-père, ainsi que les traumatismes qui ont façonné sa vie. En contrepoint, il découvre plusieurs anecdotes relatives à l'enfance de l'auteur : son attirance précoce pour les demoiselles, l'amour fraternel qu'il porte à Piero et qui fera l'objet d'une bande dessinée en 1998. Il prend progressivement conscience que cette oeuvre dépeint également des facettes de la vie d'un village, à cette époque, avec quelques remarques en passant, comme celle relative aux veillées d'été, dans les rues, sur les placettes. Les villageois se réunissaient. L'idéologie qui se transmettait le long de ces soirées était plus réactionnaire, plus débile, plus con que celle qui passe lors de la plus nulle des émissions télé. Il est surpris par d'autres thèmes inattendus.

L'auteur consacre deux pages à décrire son grand-père restaurer un mur de pierres sèches. Il y voit un véritable artiste à l'oeuvre, un artisan qui se préoccupe de la beauté du résultat final, qui se recule pour la considérer, la scrute, hésite, s'avance, change de cailloux au dernier moment, sans raison apparente, comme un peintre, ou un sculpteur, ce qui produit un effet de mise en abîme avec Baudoin lui-même et sa réalisation d'artiste qu'est la bande dessinée que le lecteur est en train de découvrir. Il est alors possible de considérer que Edmond enfant regarde John à l'oeuvre, et que l'imprégnation de ce souvenir dans sa mémoire façonne sa représentation mentale, sa conception du travail d'artiste, que lui-même opère de la même manière pour ses créations. Il ne s'attend pas non plus à ce que le garçon et son frère suivent un cortège qui mène un boeuf à l'abattoir, dans les rues de la ville. Il explique que c'était pour eux une fête, un carnaval, avec la mort au bout. Ils suivaient le ruminant comme peut-être le peuple suivait la charrette du condamné à mort. Au début avec des rires. Des moqueries envers le supplicié. Et puis, au bout de la rue, la porte ouverte et noire de l'abattoir devenait visible. Alors s'installait un silence d'église. On s'approchait encore, l'odeur du sang et de la charogne empuantissait l'air. le boeuf refusait d'avancer. C'est une scène d'une grande force, un rite qui est indissolublement lié au souvenir de son grand-père, parce que c'est la même époque de sa vie de garçon. En planche 23, lorsque les deux chats se taquinent, le texte juxtaposé dans les cases évoque un travail sur la mémoire, sur la façon dont elle s'effiloche, se transforme avec les années qui passent. le lecteur n'est pas bien sûr du lien éventuel avec les chats, ou si images et textes suivent deux lignes parallèles indépendantes, mais il saisit bien le lien logique avec le principe de raconter les souvenirs qui lui restent de son grand-père.

Le tome se termine avec une histoire courte dans laquelle la mort vient trouver un vieillard, et le lecteur reconnaît la source d'inspiration : John Carney, le grand-père, et le questionnement sur l'utilité d'une vie. S'il était venu pour un souvenir d'enfance, l'évocation d'un grand-père un peu spécial, le lecteur repart avec bien plus, tellement plus. À partir de traces d'encre dont l'agencement défie parfois les règles et d'une narration qui semble sauter du coq à l'âne en fonction du vagabondage de la pensée de l'auteur au gré de ses souvenirs, le lecteur a réalisé un voyage d'une richesse insoupçonnée, aussi personnel dans les faits rapportés, qu'universels dans l'expérience de ces facettes de la vie, l'expérience d'un partage en humanité. Exceptionnel.