Le romanesque l’emporte nettement dans cet épisode, et ne prend l’arrière-plan historique bien attesté que comme toile de fond, au reste assez imprécise. Jacques Martin a voulu exploiter la beauté des sites, des décors, des architectures et des costumes de l’Orient romain et de ses marges, et son travail est particulièrement réussi de ce côté-là. Tirant son inspiration graphique des civilisations de ce Proche-Orient non maîtrisé par les Romains – et d’ailleurs pas forcément contemporaines de l’Empire romain – Jacques Martin propose un défilé captivant de belles images tirées de la Babylonie, du monde Perse, du monde Parthe, du monde assyrien, etc.

Les admirables bas-reliefs de Persépolis sont mis à profit dans l’album (vignette de la page-titre ; planche 14). On appréciera l’architecture splendide de la ville et du barrage de Zür-Bakal (planches 11, 16, 50, 51), et particulièrement le ravissement où le lecteur peut se trouver plongé en contemplant des jardins suspendus à la mode de Babylone (planche 34). Et l’inévitable vignette finale symétrique, à la mode d’Edgar-Pierre Jacobs, nous vaut deux superbes taureaux ailés assyriens semblables à ceux de Dûr-Sharrukîn. On pourra comparer avec les restitutions archéologiques élaborées par l’école martinienne : « Persépolis », par Cédric Hervan et Jacques Martin, Casterman, 2003 et 2014 ; « Babylone », par Jean-Marie Ruffieux, Anne Deckers et Jacques Martin, Casterman, 2013.

Le flou de la localisation de la ville majeure dont il est question, Zür-Bakal, était nécessaire à ce festival d’images « orientales » propres à faire rêver le lecteur. Cette ville imaginaire, probablement située pas loin du monde Parthe, ne correspond précisément à aucune ville répertoriée à cette époque.

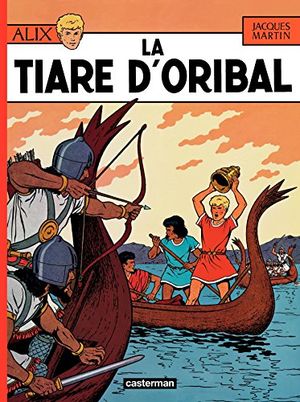

Album de transition vers la maturité de l’œuvre martinienne, « La Tiare d’Oribal » présente bien des qualités tant au niveau de l’action racontée que du graphisme. Côté scénario, l’unité d’action est parfaite (remettre sur son trône un roitelet oriental, Oribal, dépossédé de son autorité légitime par de vilains comploteurs), et, pour la première fois, le récit commence en pleine action, au lieu de passer par la phase inévitable de l’exposé du problème, de la mission à assumer, des préparatifs de départ, etc. Si bien que le lecteur a l’impression, jusqu’à la planche 10, d’avoir raté un épisode : on ne sait pas ce que fait Alix en plein Proche-Orient, ni qui est ce jeune homme au teint bruni qui l’accompagne (et dont on tarde à savoir le nom) ; il faut attendre la planche 11 pour qu’Oribal se lance dans la description du contexte narratif, et donc des raisons de la quête d’Alix.

Graphiquement, Jacques Martin fait la transition entre deux âges de son œuvre : Alix et les autres personnages ont le visage plus large, plus réaliste en fin d’album ; les détails anatomiques (suggestion des contacts entre muscles par l’apposition de traits noirs convaincants ; et cette manière si particulière de Jacques Martin de mettre en valeur, lors des prises de vue de profil, les joues, les lèvres et le sillon nasogénien des personnages). La présence des protagonistes en devient plus séduisante, tandis que, par ailleurs, les codes vestimentaires tendent à se fixer chez les héros : Alix est maintenant affublé de sa tunique classique rouge à liserés blancs à l’encolure et à l’ourlet inférieur, et cette couleur chaude fait duo-couple avec la couleur froide de la tunique d’Enak, bleu clair et ornée de la même manière, accentuant la passion réalisatrice-solaire d’Alix, et la féminité-passive-suiveuse d’Enak.

L’action est animée sans discontinuer, et, si on retrouve Arbacès plus maléfique et brutal que jamais, lui aussi a son lot de soucis. On peut sourire à l’idée qu’un Grec, aussi habile soit-il, ait pu accéder sans problème au poste de Grand Vizir d’un petit royaume pas grec du tout, mais il fallait ce postulat pour donner du pouvoir au méchant de l’histoire. Comme il est de coutume dans la série, Alix trouve rapidement des gens qui l’aident avec amitié et cordialité, même si l’existence d’une « organisation » d’opposition nationale, comparable à un réseau de résistance (planches 21 et 22) semble peu vraisemblable à cette époque et avec les moyens de communication d’alors. Mais il fallait bien cela pour qu’Alix trouve des appuis un peu partout lors des moments critiques. Les méchants jamais tués pour de bon promènent leurs félonies un peu partout, et on peut avoir un doute sur ce qu’il advient d’Arbacès à la fin, vu la manière dont Jacques Martin le ressuscite de manière peu vraisemblable (planche 58).

L’un des tropismes de Jacques Martin est également représenté dans cet album : l’objet prodigieux, quasi magique, en tout cas dépassant l’entendement des foules et propre à les subjuguer : c’est la Tiare d’Oribal, que les héros et les méchants se disputent tout au long de l’album (on se demande comment elle n’a pas une éraflure à la fin, avec tout ce qui lui arrive !). Le lecteur s’informera des propriétés énigmatiques de cette tiare, qui lui seront révélées fort tard dans le récit, et qui se révéleront d’une complication difficilement crédible aux yeux du lecteur par rapport aux enjeux qu’elle représente. Bien entendu, Jacques Martin ne peut se passer de son cataclysme final, nettoyeur de pas mal de vilenies, mais aussi de beautés (planches 61 et 62).

La narration, plus personnelle et bien rythmée, sait maintenir une tension constante, tandis que le graphisme entre dans son âge classique. Maître Martin étend son Empire.