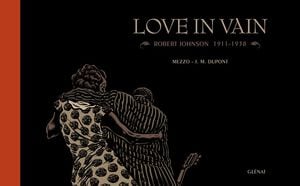

Il est parti bien vite. Il a à peine pris le temps d’un enregistrement aussi miraculeux qu’improbable, de poser ses fesses sur une chaise et sa musique sur sillon avant de retrouver les routes chères à son âme damnée, condamnée à l’errance diabolique. Il a ouvert le sinistre club des vingt-sept à ce qu’on dit et pour ce qu’on en sait car sa naissance même est baignée de flou et d’incertain.

Robert Johnson avait le blues en lui, le diable au corps et le génie posthume des grands qu’on ignore.

Une vie foutue dès ses prémices, une succession d’avarices divines propres à bousiller le plus vicelard des routards.

Un blues crié, viscéral, fondamental, virtuose.

Et un hommage osé en forme de bande-dessinée.

D’entrée s’impose la narration autobiographique, un Je incongru, contemporain du Poor Bob, vaguement mystérieux. C’est le contemplateur passif, extérieur qui cause et le bluesman de n’être qu’invité de passage en sa propre vie. Subtil et malin, ce regard ne l’est pas moins. Car il lisse et meuble les inévitables trous de mémoire de l’histoire dissolue de l’homme. Qu’il digresse ou qu’il fantasme, il n’écorne jamais la mémoire jaunie de son antihéros. On y gagne en humour noir, en marrades fantastiques ce qu’on perd en empathie pure.

Le texte est concis, ciselé, propre. Sûrement un peu trop. Bien qu’il s’offre quelques incartades salaces, Dupont reste poliment prudent en son œuvre, ne bouscule que gentiment les convenances. Un brin timide, l’auteur ? Bêtement respectueux ?

J.M. Dupont a surtout la décence de s’effacer discrètement, de ne pas tenter l’impardonnable crime de lèse-majesté, le grappillage d’affiche.

Car cette bande est avant tout dessinée.

Avec un brio qui tutoie l’œuvre d’art.

Tout commence par un noir et blanc évident, parti pris esthétique inévitable, assumé ici à la perfection. Un noir et blanc sombre et trouble comme l’eau croupissante du delta. Un noir et blanc qui ensorcelle, qui aspire son lecteur.

Le trait est fin, détaillé, puissant. Il sait pourtant insister sur l’essentiel, servir son propos avant sa soif de réalisme. Mezzo flirte avec une approche moderne de l’impressionnisme et donne naissance à un Johnson bluffant de vie, débordant de la folle énergie du blues. C’en est à sentir la rêche corde de guitare sous ses doigts, la chaleur moite des juke joints.

Il n’est pas une planche de cette trop courte biographie qui ne soit investie de la passion de son créateur, le sommet de son art atteint dans ses multiples pages à une planche, petite toiles maîtrisées de bout en bout.

Love in vain est une belle œuvre, portée par un duo de passionnés et leurs choix audacieux. C’est une réussite esthétique absolue, un hommage virtuose au grand Bob. Une certaine frilosité de ton, cette fin qui, évidemment, percute trop tôt le lecteur et un vilain goût de trop peu ternissent le tableau mais ne sauraient occulter le superbe travail de Mezzo au crayon, le travail de ses mains aussi agiles en leur domaine que celles de l’illustre Robert dans le sien.