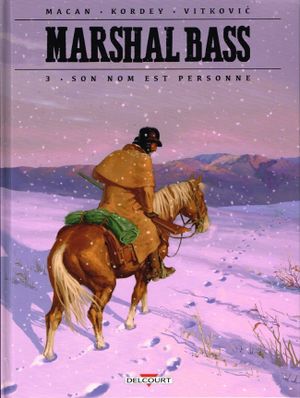

Ce tome fait suite à Marshal Bass T02: Meurtres en famille (2017). Sa première publication date de 2018. Il a été réalisé par Darko Macan pour le scénario, Igor Kordey pour le dessin et la supervision des couleurs, et par Nikola Vitković pour la mise en couleur. La traduction et le lettrage ont été assurés par Fanny Thuillier. Le personnage principal est inspiré de Bass Reeves (1838-1910), premier shérif adjoint noir de l’United States Marshals Service à l’ouest du Mississippi, qui a essentiellement officié en Arkansas et en Oklahoma. Il comprend cinquante-quatre pages de bandes dessinées.

Arizona, hiver 1876. Dans une zone naturelle, la ferme très isolée de la famille Bass. L’un des garçons dit à Jacob, un de ses petits frères, d’aller avertir sa mère. Jacob court, mais a oublié ce qu’il devait dire en arrivant au pied de sa mère, son grand frère le dit à sa place : quelqu’un approche. C’est Don Heraclio Vega y Gomez qui vient rendre visite aux Bass, avec deux de ses hommes. Il descend de son attelage et salue Bathsheba, lui disant qu’il pense qu’elle mérite un meilleur époux, une plus belle maison, aussi. De plus beaux vêtements, une bonne éducation pour ses enfants. Bathsheba détourne la tête. Puis elle lui tend un verre d’eau en lui demandant de se contenter de le boire et de partir, car ses ennuis à elle ne le concernent pas. Il insiste légèrement et elle répond sèchement.

Bathsheba Bass dit à don Heraclio, d’éviter de commencer avec de vaines promesses. Elle lui demande de ne pas être comme les autres hommes. Avec toutes leurs belles paroles… Mais quand on a besoin d’eux pour quoi que ce soit, important ou non, alors les promesses s’envolent et eux avec. Elle continue : sa fille est partie. Sans même une pensée pour sa pauvre mère, Delilah s’est envolée avec le premier type qui lui a promis la Lune. Elle, Bathsheba, n’a même pas eu droit à un au revoir ! Et qu’a dit River ? Peut-il deviner ce que son mari a dit ? Bon débarras qu’il a dit… Elle n’était bonne à rien. Sa petite fille. Son aînée. Elle lui a demandé de la ramener, mais il a répondu qu’il avait mieux à faire. Alors il est parti. Tout le monde la quitte. Tout en parlant, cette mère se met à pleurer. Jacob lui dit qu’il ne la laissera jamais, mais elle sait qu’il ment, qu’il s’en ira quand son tour viendra. Toujours les larmes aux yeux, elle propose un peu plus d’eau à son hôte. Comme il décline, elle l’invite à s’en aller, ce qu’il fait sans ajouter un mot. Plus loin, Delilah est montée en croupe derrière un jeune Amérindien, sur son cheval. Elle se plaint du froid. Il lui répond sèchement qu’elle aurait dû mettre des vêtements plus chauds. Elle lui fait la remarque qu’il ne l’a pas embrassée une seule fois. Il répond que ça viendra. Ils arrivent à un relais de poste. Le jeune homme se fait appeler Personne, et il lui indique qu’ils vont aller acheter une couverture à ce relais. Devant la bâtisse, Hoss et Pete jouent au fer à cheval.

Étrange début : River Bass est absent et il semble avoir abandonné femme et enfants, et par là-même également le lecteur. Tout aussi surprenant, il n’apparaît qu’à partir de la page onze, pendant quatre pages, juste le temps de se faire estourbir par Doc Moon. Il faut alors attendre la page dix-neuf pour qu’il revienne sur le devant de la scène. Le début est d’autant plus étrange, que le lecteur ne peut pas supputer grand-chose à partir de la couverture ou du titre, sur la nature de l’intrigue, ou sur la dynamique du récit. La scène introductive le met immédiatement mal à l’aise. Une femme seule au milieu du zone sauvage, une ferme très isolée, un propriétaire terrien avec ses gardes armés qui vient courtiser cette femme mariée, devant ses enfants, profitant de l’absence du mari. L’artiste montre bien don Heraclio Vega faire le joli cœur, les deux hommes avec leur fusil restant sur le cheval un peu en retrait. La narration visuelle s’inscrit dans un registre réaliste très détaillé. Le lecteur voit bien que le sol du terrain est pauvre, que les vêtements des enfants sont simples, alors que ceux des Mexicains sont de meilleure facture. Il voit le rapport de force qui existe entre cette afro-américaine et ses enfants d’un côté, les Mexicains armés de l’autre. Pour autant, la séquence ne se déroule pas comme il l’anticipe, et Bathsheba fait la preuve de son caractère, sans pour autant imaginer qu’elle pourrait avoir le dessus dans un rapport de force physique. Il prend me temps de détailler les poules en train de picorer, les murs de la ferme, le harnachement des chevaux. Il ressent toute la force de l’émotion combinant mépris et frustration sur fond d’agressivité de cette femme quand elle apparaît de profil dans une case, dans un gros plan, avec son chien qui montre les crocs juste derrière, comme s’il exprimait lui aussi l’émotion de sa maîtresse.

Puis l’intrigue passe à Delilah, la fille aînée des Bass, enserrant la taille de Samson, les deux chevauchant sur la même monture. Là encore, le niveau de détails épate et la qualité des textures donne la sensation de pouvoir les toucher. Le lecteur peut juger par lui-même de la qualité des vêtements de la jeune femme, pas du tout adaptés aux conditions climatiques avec la neige qui commence à tomber. Il admire la manière dont l’artiste rend compte de la géographie du lieu : deux baraques dans une zone dégagée entre des flancs de montagne. Le lecteur se montre très attentif à l’expression des visages de Delilah et de Samson afin d’imaginer leur état d’esprit respectif, de jauger de leur relation, de voir si la fille va répéter les schémas comportementaux et relationnels qu’elle a vu chez sa mère, entre cette dernière et son père. Bass arrive et le lecteur pénètre avec lui dans l‘une des deux bâtisses, ouvrant grands les yeux pour découvrir comme elle est aménagée. Il se retrouve pris au beau milieu de l’échange de coups de poing, une violence malhabile, aussi soudaine que rapide. Puis le récit revient au couple Delilah & Samson, avec une magnifique case de la largeur de la page : les deux au bord d’un cours d’eau alors que le soleil se couche, le cheval en train d’essayer de brouter une herbe rare, les pins, les roches, et la neige qui continue de tomber mollement.

Comme dans les précédents tomes, Igor Kordey enchante le lecteur par sa capacité à représenter les paysages naturels, ici totalement sauvages. River Bass se remet en route à la fin de la nuit et il pénètre dans une forêt de bouleaux : un dessin en double page (24 & 25) magnifique, avec un timide lever de soleil, les troncs dénudés, le tapis de neige, des branchages au sol, le lecteur peut ressentir l’absence de vie humaine, un environnement qui n'a rien d’accueillant ou d’épanouissant pour l’être humain. La suite du récit se déroule dans ce bois avec ses reliefs, les rochers, un barrage de castor, la neige qui continue de tomber, un cours d’eau à la surface gelée. Ce paysage hivernal peut fonctionner comme une métaphore de la mort, tout le monde végétal étant au repos, recouvert par le linceul de neige. Les animaux sont rares également : les chevaux, les chiens de l’un des traqueurs, un castor dans la dernière case. La mise en scène, les plans de prise de vue et les représentations de différentes zones de ce bois montrent que les humains apportent avec eux leur folie, leur violence, dans un endroit au repos.

Le lecteur se retrouve fasciné par la tragédie qui se déroule devant lui, par les propos des uns et des autres, par leurs actions. Il sent bien qu’il y a des non-dits des sous-entendus, des relations conflictuelles, des individus prêts à profiter de leur position de force pour exploiter des plus faibles, des motivations peu avouables. Il ressent un profond dégoût quand un homme est abattu à bout portant pour une couverture, quand une jeune femme est soumise à une humiliation abjecte pour savoir qui sera le premier à la violer, quand un chien se fait arracher la langue par un homme qui n’a plus que cette ressource pour éviter de se faire trancher la main enserrée dans les mâchoires de l’animal. Les auteurs font tout pour mettre en scène la violence dans ses aspects les plus barbares, la pulsion de vie qui cautionne que la fin justifie les moyens pour rester en vie. Le lecteur en fait le constat de visu, sans glorification aucune de ces actes, et pourtant rien ne le prépare à l’horreur de la scène finale et du dénouement. Dans un monde où la lutte pour la survie fait éclater tout semblant de civilisation encore et encore, il ne peut pas y avoir de héros. Il peut y avoir des sentiments nobles : vouloir sauver sa fille, faire régner la justice en appliquant la loi, mais le principe de réalité reprend toujours le dessus. Le lecteur en veut personnellement au Marshal Bass qui fait passer sa fonction avant le reste, et il s’en veut à lui-même car il n’était pas possible de laisser vivre un tel chien fou, capable de tuer froidement toute personne lui tenant tête, quelle qu’en soit la raison. Il en veut à River Bass de ne pas être parfait, tout en sachant pertinemment ce que cet homme a enduré, juste à cause de sa couleur de peau. Il encaisse avec les femmes du récit, tout en se disant qu’il n’aurait pas fait mieux dans une telle société.

Un peu distrait, le lecteur commence sa lecture avec l’a priori de plonger dans un western juste un peu dur. Il retrouve cette narration visuelle très riche dans ce qu’elle montre, très rigoureuse dans sa manière de raconter. Il glisse progressivement sans s’en rendre compte dans un récit aussi noir que l’âme humaine, où les individus sont le jouet de leur histoire personnelle, de leur culture, des péchés de leurs parents. Traumatisant.