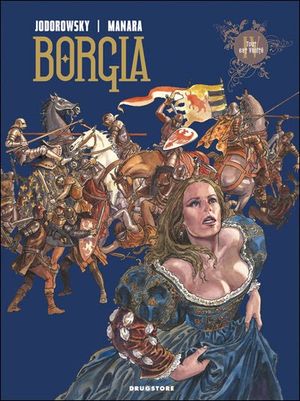

La Chute de la Maison Borgia

Les crépuscules d’Empires, chez Jodorowsky, se traduisent souvent par un surcroît de cruautés. On devine, derrière ce monceau d’actes sadiques, comme une pulsion de broiement des corps et des cœurs pour dévoiler une vérité essentielle qui pourtant se dérobe. Le sommet d’atrocité généré par cette tendance est indiscutablement la torture infligée à Savonarole avant sa crémation (planches 34 et 35).

Vers la fin de la série, la composition du scénario doit recourir à des artifices pour respecter dans ses grandes lignes (de fort loin !) la trajectoire des membres du clan Borgia. Lucrèce meurt en couches, César conquiert les principautés rivales, et Machiavel, simple intellectuel, joue les Pygmalion auprès de César Borgia pour en faire son « Prince » idéal, tout de cynisme et d’absence de pitié.

A partir de la planche 29, pour résumer plus vite la fin des Borgia, Jodorowsky passe par l’intermédiaire d’un récit de Micheletto à sa mère : cela permet d’écarter les faits politiques et militaires fastidieux, pour n’en retenir que l’essentiel, exploitable dans une BD. Ce Micheletto (tueur hyper-fidèle et efficace au service des Borgia), a réellement existé, sous le nom de Michelotto Corella.

A partir de rumeurs d’impuissance de Giovanni Sforza, mari de Lucrèce, Jodorowsky en a fait un gras inverti qui tripote les jeunes gens sous les yeux de sa femme. Un conflit à plusieurs dimensions érotiques occupe l’ouverture de l’album, et explique la fuite de Giovanni : outre l’homosexualité, Giovanni se fait battre par une femme noire (amorce d’une émotion sadomasochiste), tandis que Lucrèce pisse sur son mari étendu à ses pieds.

Notre scénariste sexualise à outrance les rivalités au sein de la famille Borgia, dont la plus forte, celle entre César et Juan (Giovanni). Giovanni est un homosexuel qui fait tout pour être mignon (planches 8 et 9), et son assassinat (cadavre retrouvé dans le Tibre, fait historique) se fait à l’occasion d’une virée nocturne du jeune homme en quête de beaux garçons à vendre (planche 10).

Pour nous offrir une scène de tension orgastique (coït dans le cratère du Vésuve), Jodorowsky n’hésite pas y faire brûler Charles VIII, roi de France !

Il ne faut pas oublier les intellectuels : Jodorowsky nous présente, assez lourdement d’ailleurs, la prédilection de Machiavel pour César Borgia, dont on sait qu’il a fait le modèle vivant de son livre le plus célèbre, « Le Prince » (planche 7).

Alexandre VI, transformé en vieillard chauve, arrive à être pitoyable dans son deuil, et esquisse même une velléité de rédemption (planche 13), ce qui n’est pas mal pour le fondateur de la tradition Borgia ! Violences entre père et fils, désespoir baroque convulsif, mutilation (encore !) : qui ne reconnaîtrait la patte d’Alejandro Jodorowsky dans ces sombres paroxysmes ? L’empoisonnement du Pape Borgia par Della Rovere est suspecté, mais non totalement prouvé (planche 37).

Notre Maître Scénariste préfère faire mourir Lucrèce vingt ans avant sa mort historique, certes lors d’un accouchement, mais en résumant lors de cet évènement les épisodes de la perversité incestueuse attribuée à Lucrèce, avec ce qu’il faut de sang, bien entendu (planches 18 et 20).

Léonard de Vinci lui-même, beau vieillard adulé par César Borgia, ne refuse pas de jouir du corps de ce dernier pour lui préparer des machines de guerre utiles dans ses conquêtes (planches 22 à 24) ; là aussi, la mutilation devient boucherie industrielle (planche 27).

César Borgia a réellement attrapé la « vérole » (la syphilis) à Naples en 1498, et il est historiquement attesté qu’il portait un masque pour en dissimuler les stigmates de temps à autre (planche 31). Par contre, ce n’est pas directement à son arrivée en Espagne qu’il a été tué à coups de lance, mais plus tard (planche 43).

Une ultime et déchirante tragédie conclut la série : celle de Micheletto et de sa mère.

Le dessin de Manara multiplie les vignettes admirables :

• les paysages (château Sforza à Pesaro, planche 1 ; résidence de Machiavel, planche 6 ; Arc de Titus, planche 8 ; le vieux Rome autour du Tibre, planches 10 à 12 ; le Château Saint-Ange, planche 20 ; grandioses scènes de guerre avec les machines de Léonard de Vinci, planches 26 à 28 ; une rue de Polistena en Calabre, planche 29 ; entrée joyeuse d’un monarque italien dans sa ville, planche 40 ; la mer de sang sur laquelle vogue César Borgia, planche 42) ;

• les intérieurs, comme tirés droit de tableaux Renaissance (galeries et rangées de balustres fuyantes, planches 1 et 2) ;

• les objets (les armures et parures merveilleusement sculptées de César Borgia, planches 20 et 31 ; le masque, quasi rocaille, de César, planches 31 et 33);

• les personnages (la noire Pentesilea, planche 2, est parfaite ; Alexandre VI, devenu vieillard épaissi, planches 13 à 16 ; César Borgia, au visage jeune, fier et arrogant tel que le suggère le portrait d’Altobello Melone, planches 14 à 17 ; Micheletto, à la beauté roide et virile, planche 30).

Jusqu’au bout, la noirceur, le sang, la violence exacerbée des sentiments, et le sexe auront dominé cette version très « latino-païenne » de la famille Borgia. Et Manara est quasiment à hauteur des Maîtres picturaux de la Renaissance.