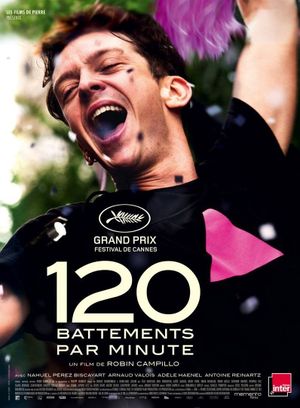

Un réalisateur, son équipe technique et les acteurs qu’ils dirigent et qui se dirigent, doivent accomplir, pour qu’une idée de film puisse tendre vers son incarnation, une transfusion dans une entité encore sèche de sang battant, une défibrillation dans un tout conceptuel qui ne demande qu’à s’animer. Souvent, ces films battent entre 60 et 100 battements par minute, selon un rythme normal, classique. Et, pour l’audace et le magistral, sublime, poétique et vivant écart à la norme opéré par le réalisateur, cette œuvre semble être l’un des dignes récepteurs de la grande consécration.

Ici, Robin Campillo, Nahuel Perez Biscayart (l’extraordinaire révélation de l’œuvre, incarnant à la fois un homme séropositif, aimant, queer, combatif et bouillonnant), Adèle Haenel ou encore Arnaud Valois s’unissent dans un film choral militant et vitaliste qui, par la jonction de tous ces organes, insufflent au chef d’œuvre de Robin Campillo la sincérité, la fébrilité et la décharge de la vie de l’association Act Up-Paris, luttant contre le Sida, les labos pharmaceutiques corrompus qui bloquent les recherches et l’accès aux traitements, ainsi que le conservatisme français dans la prévention et l’acceptation des sexualités et cultures dites Queer, et ce depuis 1989. Et la prouesse inespérée de ce film historique rare, c’est d’avoir atteint un degré de sincérité, de véracité et de réalisme de vies acharnées et décharnées tel qu’il a dépassé les habituels poncifs des films dits militants.

Toute la beauté sobre et radicale, aux sources même du cinéma réaliste et quasi documentaire, de cette œuvre tient dans le fait que le parti-pris esthétique du réalisateur, ancien militant d’Act Up-Paris, se calque sur le système de fonctionnement relationnel et politique de l’organisation, qui permet aux séropositifs d’être émancipés par le collectif, de sortir de l’habituelle étiquette déshumanisante qui ne les présenteraient que comme un groupe de folles en marge, ou de peines perdues n’ayant plus goût à rien, dans une lecture misérabiliste de la maladie. Ici, les personnages - pour la plupart séropos- baisent, aiment, crient, agissent, mais surtout interagissent : car si un film si sobre et documentaire se retrouve aujourd’hui en compétition officielle du 70ème Festival de Cannes, c’est bien parce que Campillo a tiré de cette épopée à la fois politique et intime la substance même du cinéma dit social. Au plus près des corps et au plus près des cœurs, les battements de chacun, lesbienne, gay, bi, trans, toxicomane ou mère de famille au fils touché par la maladie s’entrechoquent dans leurs diversités et des portraits uniques, jamais stéréotypés, qui accordent aux malades et à la communauté gay du grand écran une dimension combattive et résistante rarement approchée. Et, au-delà des sexualités et maladies de chacun, ce sont les débâcles, les actions et les rapports d’une communauté où chacun met en lumière l’autre, de façon chorale, par ses discours, son amour et sa défense. De la même façon que Laurent Cantet , dans Entre les Murs en 2008 (dont Robin Campillo était co-scénariste), anima ses débats entre des élèves aussi divisés qu’il ne furent rassemblés par la création d’un groupe social démocratique.

Et l’on vit avec eux, furieusement et sans prétention esthétique particulière, dans une verve réaliste et combattante tant dans le montage que dans la composition épurée, entre anxiété et espoir, et dans des jeux de nuances incroyablement profonds. Par-delà l’omniprésence de la mort et des ténèbres de la maladie, qu’expriment l’urgence de la réalisation, de sa mise en scène et de l’image froide, crue et vidée de toute superficialité, le tempo effréné des séquences de débat dont la longueur porte de manière croissante la grâce des discours enlève le film et coupe le souffle. Le spectateur est ainsi invité dans les rangée de l’amphithéâtre du collectif, porteur à son tour d’un message de solidarité, d’acceptation de l’autre et d’une société alternative telle un « univers parallèle que le cinéma seul peut construire », selon les dires mêmes du réalisateur. Les voix des malades sont enfin entendues et instruisent sur la maladie, tout en dépassant l’aspect didactique et préventif par des incarnations de luttes exceptionnelles, diverses et acharnées.

A la fois acharné et décharné, voilà ce qui caractériserait le mieux le film, voguant sur les deux abimes de la vie et de la mort, deux pôles qu’allégorise le personnage de Sean, incarné par Nahuel Perez. Lui aussi séropositif et l’une des voix principales d’Act Up-Paris, il agit, au-delà de son statut de personnage principal, comme le cœur battant de l’œuvre : l’intime et le politique s’articulent majoritairement autour de lui, et il permet de remettre en question, par son audace et l’avancée de sa maladie souvent ignorée, les corruptions morales et éthiques qui peuvent parfois gangrener le groupe, en rappelant haut et fort l’importance de l’individuel dans le collectif. Mais le décharnement est ce qui est le plus palpable dans 120 Battements : on suit, avec une compassion rendue possible par le réalisme et la distance prise d’avec les événements, très clinique, sans pathos, la lente dégradation des corps, que la mise en scène ne sauve pas, comme pour souligner l’inéluctabilité de ce destin. Les malades, comme Sean, se dénudent, perdent la chair mais poursuivent avec une force et un désir qui jamais ne s’éteint, comme soutenu par le métronome de leurs passions, de leurs amours. Les séquences de boîte de nuit, animées par la musique house des 90’s caractéristique de la culture Queer, à environ 120 battements par minute elle aussi, nous enlèvent dans les limbes du désir et de l’inconscient déchaînés des militants, accédant par la danse frénétique à une libération.

Car il est, enfin, libérateur et incroyablement libre, ce film : les débats et dialogues, filmés à trois caméras, nous insuffle la force et la fébrilité de l’action d’exister, d’être soi, d’être en lutte, d’être avec les autres. Comme les giclures de faux sang que les militants étalent sur les vitres des labos, c’est tout le conservatisme moral et cinématographique, au cœur bien mou par moment, qui est touché, sans concession, en abordant la maladie, le désir, l’homosexualité et la mort, sans pessimisme mais avec une rage folle : celle de passer outre les injustices. Mais ce qui permet de présenter ces apparent perdants comme les réels gagnants de l’épopée vitale, c’est cette liberté, ce désir dont ils sont épris : à travers eux, les émotions sont mises à nus, le sexe est sans tabou, même si l’on baise à tâtons sous une direction de l’image sombre et morcelée, pour exprimer la peur et la pudeur des séropositifs. Et surtout, comme un mantra et un crédo, ce que cherchent avec une autodérision déroutante, ce sont « des molécules pour qu’[ils s’] enculent ».

Cannes et son cinéma sont à nouveau véritablement politiques, contrairement aux critiques condamnant la partialité de certains choix : on retourne ici au source de la polis, ou l’ensemble des relations qui font société, sans collusions. Un film fait de diversités, qui abolit l’idée de minorité et fait flamboyer les flammèches des individus malades, queer, marginaux, tout en conservant leur fébrilité inquiète qui témoigne qu’avec tristesse, aujourd’hui encore, elles peuvent s’éteindre à tout moment dans l’intérêt des grands.

Au-delà de son approche naturaliste, documentaire et charnelle, 120 Battements par Minute rend éternelles les luttes d’Act Up, des hommes, des femmes et des individus ne souhaitant pas se déterminer qui le composent. Plus qu’un accusatoire décapant et qu’une ode à l’acceptation, c’est la furieuse tachycardie provoquée par le film, réveillant les corps et les esprits, qui fait de ces militants des résistants modernes, des guérisseurs ne sachant guérir.