Dans les années 1990, le sida fait des ravages, et ce tout particulièrement dans les communautés homosexuelles et chez les "rebuts" de la société (toxicos, prostituées...). La France semble ne pas vouloir entendre parler de l'épidémie, laissant les malades dépérirent lentement mais sûrement. 120 battements par minute parle de ça, de ce compte à rebours tapis en chacun des malheureux concernés. Le quotidien brisé par l'anxiété, et par les ressources vitales qui diminuent de jour en jour, du rejet des autres, eux "normaux" et "hétéros". Pour illustrer tout ça, le film suit la vie d'Act'Up, une association d'activistes pour la plupart touchés de près ou de loin par la maladie (séropositifs, proches de victimes...). Pourtant, et c'est ce qui fait toute la finesse de l’œuvre, jamais Robin Campillo (le réalisateur) ne pousse le spectateur à les apitoyer. Il montre certes la souffrance, mais aussi la joie, le bonheur, la vie... Ce n'est pas un hommage exclusivement dédiée aux victimes du sida, mais aussi aux survivants.

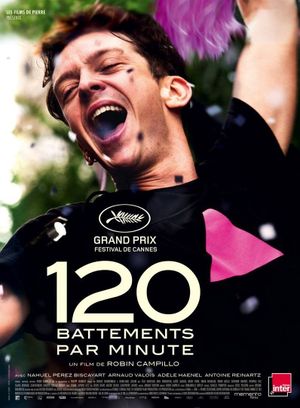

Cinématographiquement, 120 battements par minute est déjà un bien bel objet. Si le teint principal du film tourne autour du gris, certaines couleurs phares ressortent, comme le rouge et le rose, symboles évident du sida (et de la mort) et de l'homosexualité. Robin Campillo adopte un rythme à première vue particulier. Les scènes se superposent, les plans se font échos, juste qu'à brouiller un temporalité bien fixe. Une manière pour le réalisateur de mettre en avant plus un contexte et une réalité (celle du sida et de tout ce qui en ressort) que la trame "principale" (dans les grandes lignes une histoire d'amour entre Nathan, nouveau venu à Act'Up et Sean, activiste très engagé de l'association). Représentation d'une période trouble, 120 battements par minutes ne prend pourtant jamais parti. S'il démontre bien la douleur de ces condamnés vivants, il exclut toute forme de manichéisme, une volonté du réalisateur que l'on retrouve au début du film, où un homme (travaillant à l'institut national contre le sida) se fait injustement agresser en pleine conférence par ces activistes à coup de poches de faux sang (on y retrouve par ailleurs cette couleur rouge qui "tache", s’immisçant à de nombreuses reprises dans le film ). Robin Campillo offre un film à la fois très pudique et très cru. Durant les scènes de sexe entre les protagonistes (homosexuels), il ne prend pas de plaisir malsain à exhiber des corps malades, rongés par la maladie, mais au contraire les magnifient, caressent leurs courbes... Car 120 battements par minute n'est pas qu'une fresque exposant l'horreur du sida et le désespoir de ses victimes. Il montre une vie qui continue, des jeunes qui profitent au maximum (d'où le nom) des jours qui leur reste, d'où de nombreuses scènes magnifiques, comme ces scènes de "baise" (pour citer Sean), où encore les quelques plans les montrant en train de danser, exultant, loin de toute préoccupation, si ce n'est celle de vivre. La fin du film (attention spoilers) est l'incarnation parfaite de l'optique offerte par Robin Campillo. En effet, comme on pouvait s'y attendre, Sean dépérit doucement, jusqu'à la mort. Si la souffrance est palpable, le réalisateur montre pourtant son aman (Nathan), ses amis et sa mère, tous réunis, discutant, se relevant ensemble de cet énième coup dur. Le film se clôture sur une scène de danse mêlé à un acte sexuel entre le fameux Nathan et un autre homosexuel... C'est pour cela que 120 battements par minute est une œuvre extraordinaire. Ce n'est pas un hommage uniquement dédié aux victimes, mais aussi aux survivants. Oui le sida et les désastres qu'il engendre est une catastrophe, une tragédie qui n'aurait pas dû arriver. Mais ce n'est pour autant qu'il faut renoncer à vivre, et au contraire à en profiter plus fort de cette vie, exister a 120 battements par minute.