Le paradoxe de l’œuf ou la poule est old school, convenons-en, et voici justement que Sam Mendes nous enjoint à une question neuve : à l’origine, y avait-il le récit de guerre ou bien... le plan-séquence ? Cette opposition se pose au sortir d’un 1917 qui, non content de nous en mettre plein les mirettes, interroge quant à son processus de création : car en dotant son dernier film d’une telle identité formelle, partie-tenante de sa réussite comme de ses limites sous-jacentes, quel était son véritable objet ?

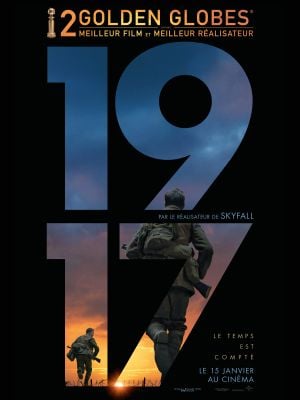

Sommet de démonstration technique, fort justement récompensé en ce sens, 1917 vit et meurt au rythme de ses plans-séquences : mais entre l’hommage patent à une bribe méconnue de la grande Histoire, que Mendes doit à son grand-père (le film lui est dédié), et ce jusqu’au-boutisme visuel proprement ahurissant, l’ensemble apparaît comme déséquilibré... l’une de ces deux composantes majeures prenant peu à peu le pas sur l’autre.

« Conforté » par son intrigue somme toute simpliste, le prisme de l’héritage s’efface ainsi en partie au profit de la forme pure, elle qui tient du tableau se mouvant avec une grâce époustouflante : dans la pratique, le tandem composé de Blake et Schofield évolue ainsi à la lisière d’un conflit tenant du bourbier meurtrier, voire le traversant. La folle course de Sco, perpendiculairement à la charge du régiment Devonshire, est alors l’illustration la plus complète des prétentions de 1917 : une tragédie magnifiée (mais aucunement édulcorée) au gré de toiles somptueuses où, contre vents et marées, de pauvres hères s’échinèrent à influer son inexorable cours.

Néanmoins, si nous pourrions au demeurant nous appesantir sur le semblant de message que tisse le long-métrage, notamment lorsque les propos de Mackenzie confinent à l’ironie et au caractère vain d’une mission aux conséquences éphémères, gageons que le regard mélancolique qu’il insuffle dans sa narration dépareillée porte ailleurs : nonobstant le conventionnalisme de ses figures presque anonymes, chose attendue et attenante au caractère généralisé du conflit, 1917 nous dépeint avec une maestria rare l’étincelle de volonté les animant.

Et, par-delà ces quelques lignes cherchant presque la petite bête, il faut bien convenir du tour de force formel qu’il aura réalisé : à l’instar de figures notoirement adeptes de son utilisation (des mexicains, bien sûr), Mendes aura fait sien avec une rare dextérité l’exercice du plan-séquence, celui-ci nous conviant au cœur d’une expérience faisant de l’immersion une variable incontestable de l’équation. Couplé à la photographie hallucinante de Roger Deakins et les décors plus vrais que nature de la paire Gassner/Sandales (l’absence d’Oscar est une belle anomalie), 1917 nous en met donc plein la vue sans pour autant seulement miser sur l’envergure hors-norme de son sujet militaire.

Reste ce fameux paradoxe double, le caractère omniprésent de la prouesse technique étant à même d’occulter notre perception du fond de l’affaire, mais le long-métrage s’avère avec du recul bien plus équilibré que nous ne pouvions le penser : à la fois impressionnant et élégant, il délivre de bout en bout une palette de tons nous remuant sans peine, jusqu’au fameux final et sa dague émotionnelle à même de vous arracher bien des larmes (j’y aurai succombé)... de quoi affermir ses excellentes dispositions scénaristiques, classiques mais efficaces à souhait.

Bien aidé par son casting royal, avec en tête de fil deux jeunots (Chapman & MacKay) n’ayant nullement à rougir de la comparaison, 1917 se veut à la fois produit et promoteur d’un cinéma des plus précieux : sensoriel, captivant et, surtout, diablement ingénieux. Quel coup de maître de la part de Sam Mendes et ses équipes, vraiment !