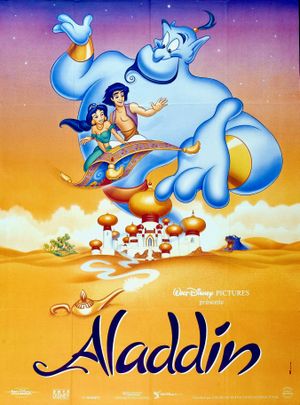

Aladdin fêtait cette année, tout comme moi, ses vingt-sept printemps : tirant une fierté infantile de notre trait de naissance commun (« Et toi, quel est le Disney de ton année de naissance ? » - une question au demeurant très sérieuse), il convient surtout de remettre en perspective ce qu’incarnait et incarne aujourd’hui cette libre adaptation de conte (mais pas que).

Car de par ses inspirations arabo-perse, le plus grand succès au box-office de 1992 faisait mine d’arborer une unicité tangible au sein du studio aux grandes oreilles : délaissant donc un pan culturel communément anglo-saxon/européen, les pérégrinations du « diamant d’innocence » vont prendre place dans le cadre flamboyant et exotique d’Agrabah, cité fictive d’Arabie de son état. Toutefois, Aladdin ne se départage point d’une signature occidentale attendue, son atmosphère « authentique » côtoyant à ce titre un versant comique brouillant littéralement les frontières... qu’elles soient spatiales ou temporelles.

La particularité du long-métrage du tandem Musker/Clements, piliers « récents » de Disney, consiste donc en ce mariage franchement réussi : d’un côté, son ouverture enchanteresse donne le ton en ce qui concerne l’ambition de l’œuvre, gage d’une magie ambiante délectable, de l’autre sa propension avérée pour les gags et autres références anachroniques va parachever sa mue en un divertissement complet et équilibré. Dans la plus pure des traditions de la princesse indépendante et de son prince méritant, le récit n’aura ainsi de cesse de jongler avec brio entre les genres, bien que celui de la comédie musicale joue avec les limites du tolérable (quelques beaux et iconiques morceaux marquent toutefois les esprits).

Autrement, difficile de passer outre l’apport sans commune mesure de certains de ses personnages phares, qui a contrario d’un Aladdin somme toute des plus conventionnels sont proprement jubilatoires : le Génie bien sûr, véritable usine à clins d’œil de tout horizon (Disney, Hollywood et plus généralement le futur - Merlin était en son genre un petit joueur), le duo de sidekicks attachants composé d’Abu et le légendaire Tapis... et enfin le « diabolique » tandem Jafar/Iago. Un combo « Maître & Sbire » alternant avec un savant doigté actes machiavéliques, bête méchanceté et punchlines hilarantes (diable de volatile)... suffisamment de quoi se tailler une place de premier ordre au milieu de la foule d’antagonistes ayant perturbé, à leurs manières, la longue filmographie Disney, ni plus ni moins.

Faut-il donc voir en Aladdin, de par ses « racines » originales et ses nombreux atours (formellement très solide soit dit en passant, avec quelques coups d’éclat notables telle la séquence impressionnante de la Caverne), une pépite intouchable du studio ? Oui, et en même temps non (histoire de chipoter) : car celui-ci a tôt fait de se ranger dans la catégorie du « divertimmersif » luxueux, comme pouvait d’ailleurs l’être Le Livre de la Jungle. Il faut en ce sens bien convenir du classicisme tout désigné de sa trame, qui en dépit d’une exécution parfaite sous toutes ses coutures n’est pas à même de nous faire oublier sa simplicité (le mirage aurait pu fonctionner sur un malentendu) : il subsiste bien quelques axes scénaristiques prêtant à réflexion, surtout en ce qui concerne la condition du Génie, mais l’ensemble est tout de même des plus faciles.

Dans la lignée d’un Sultan débonnaire autorisant nombre de menues ficelles, ou encore le fait que Jafar se complique drastiquement la tâche, Aladdin aura donc échoué à maintenir l’illusion de A à Z : néanmoins, voici une micro-moue à nuancer encore et encore tant ce dernier demeure l’un des tous meilleurs Classiques d’animation Disney, et un plaisir nostalgique méritant d’être revu même à l’orée de la trentaine (diantre, ça se rapproche de plus en plus).