«Je voulais capter une dimension quasi fantastique qu’on n’aurait jamais perçue dans un film de vengeance classique. Une sorte de western, mais dans le cadre d’un eastern. Au lieu de grands espaces verts, on aurait des couloirs étroits, des ruelles lépreuses.»

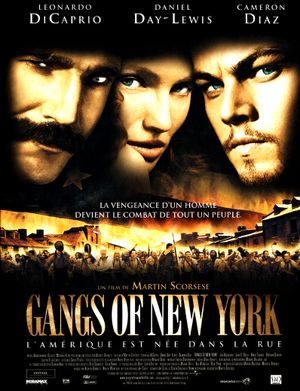

Entre le début et la fin du projet, trois décennies se sont écoulées, principalement à cause de La Porte du Paradis de Michael Cimino. Un gouffre commercial dont l’échec a mis en péril ce qui reste pour Martin Scorsese le projet d’une vie, fresque urbaine au départ rédigée par Jay Cocks mais bâtie par plusieurs scénaristes. Chaotique dans ses fondations, Gangs of New York est aussi l’œuvre terminale du metteur en scène au sujet sa ville natale.

[SPOILERS sur Taxi Driver et Gangs of New York]

«C’est là, sans doute, [à l’Ancienne Cathédrâle St Patrick, sur Mott Street] que j’ai ressenti pour la première fois les vibrations de l’histoire. J’avais 8 ou 9 ans, c’était pendant la guerre froide. On m’a conduit dans les catacombes au cours des exercices d’alerte aérienne. Je suis allé dans le cimetière la nuit. J’ai remarqué que les noms sur les tombes n’étaient pas italiens. Puis j’ai entendu parler de l’archevêque Hugues, une grande figure catholique des années 1840-1860 qui rallia la congrégation pour défendre l’Eglise contre un groupe nativiste. À cette époque, (…) Hugues fut une sorte de fédérateur. Il rallia autour de sa personne les Irlandais, les opprimés, contre le gang des Know Nothing (…) Tout cela a dû stimuler mon imagination. Cette section du bas de Manhattan me fascinait, avec ses rues pavées, ses vieux murs, tout ce que St Patrick représentait.»

Laissé pour mort, Travis Bickle se tire symboliquement une balle en pleine tête sous l’œil de policiers impuissants face au massacre durant lequel ce quidam s’est fait un nom le temps d’un règlement de comptes. Dégoûté par sa ville et ses habitants, le chauffeur de taxi a choisi d’agir. Pas de loi à brandir comme bouclier, juste une gamine attachante qu’il a voulu sortir du trottoir. Une cause personnelle doublée d’un choix intime. L’épilogue est, au choix, un rêve post-mortem ou une réalité triomphante. Peu importe, Travis a encrassé un peu plus les égouts du quartier, et il s’en va rejoindre les fantômes de New York…

L’attachement de Martin Scorsese à New York n’a, en réalité, rien d’une évidence. Certes, notre homme a connu Little Italy, ses petites frappes, ses immigrés, sa jeunesse, mais il ne les prend pas pour acquis. Au contraire, il a constamment hâte d’en traquer une nouvelle facette. Comme souvent chez lui, la narration est soumise à un point de vue unique gratifié d’une voix off, et si les débats d’idées sont fréquents, ils sont filtrés par le regard du personnage central. En l’occurrence Amsterdam Vallon, fils du prêtre Vallon assassiné sous ses yeux par Bill le Boucher suite à une bataille rangée entre gangs de natifs et d’immigrés irlandais. Celui dirigé par Vallon, les Dead Rabbits, fut dissout, et leur nom banni. De retour après 15 ans d’exil, Amsterdam est bien décidé à venger la mort de son père.

Fresque urbaine où immigrés et Américains se livrent à une guerre territoriale, Gangs of New York pose sans relâche une question essentielle : le droit du sol peut-il s’acheter par le prix du sang ?

C’est que la chair a une place centrale dans ce film-là. Celle de Cameron Diaz, pickpocket et protégée d’un Daniel Day Lewis qui l’a recueillie adolescente sans jamais poser la main sur elle, avant qu’elle ne le lui demande. Celle de carcasses animales que ce même boucher découpe attentivement, en anatomiste averti. Celle d’ennemis dont il a versé les tripes au sol, ivre de sang. Et enfin, celle engendrée par un homme vaincu sous le regard d’un fils incapable d’accepter sa chute. Un gosse de retour chez lui avec une seule idée en tête mais qui, discrètement, s’acoquine avec son ennemi juré pour accomplir ses basses besognes, gagner sa confiance et enfin l’abattre. D’ailleurs, quand Bill l’envoie dépouiller un navire aux abords de la ville et qu’il n’y trouve qu’un équipage massacré par des pillards, il est à nouveau question de chair, celle d’un cadavre encore frais qu’Amsterdam vend à la science, histoire de ne pas rentrer les mains vides. De la viande encore et toujours, scrutée ou achetée, robuste ou mise en pièces.

Rarement a-t-on vu un film illustrer si pleinement l’idée d’incarnation. Balayant ses décors avec une fièvre harassante, Scorsese transforme les rues, les bordels, les maisons bourgeoises et les bars en microcosme grouillant de mille et une existences qui n’en forment qu’une seule, New York, monstre sanguin et festif. L’approche géographique d’enjeux humains en somme, où conflits ethniques et remous politiques sont organiquement liés. Il faut voir comment le cinéaste et sa fidèle monteuse Thelma Schoonmaker dépeignent les accointances entre Bill et les élus de la ville, corruption nécessaire à la mainmise des uns et des autres sur les habitants. Une idée qui culmine lors de l’hilarante réquisition des badauds, ivrognes et autres civils pour les jeter dans les bureaux de vote, les gangsters allant jusqu’à raser la barbe de certains pour qu’ils retournent voter une seconde fois ! La scène doit durer dix minutes à peine et elle pourrait donner lieu à un film entier. Son sens de l’anecdote, Scorsese le pousse plus loin que jamais dans Gangs of New York, comme si les détails personnels disséminés dans Mean Streets étaient multipliés par mille.

Des détails dont certains sont sujets à caution, ce que revendique le réalisateur. Durant la scène de la pagode chinoise, lui et son décorateur, le grand Dante Feretti, ont placé quelques prostituées dans des nacelles suspendues. Une trahison historique qui est aussi un emprunt au long-métrage Shanghai Gesture de Joseph von Sterneberg : «Ce n’est pas la vérité au sens factuel. Comme le disaient nos conseillers, c’est la vérité enrobée dans des mensonges ! L’important était d’être fidèle à l’esprit du temps». Une recherche qui vaut également pour les personnages : «Au cours des répétitions, j’ai réalisé que tous les problèmes n’avaient pas été résolus. J’avais travaillé avec Ken Lonergan sur You Can Count On Me, dont j’étais le producteur délégué. Il était prêt à me donner un coup de main. Il vint à Rome deux semaines avant le tournage. Il écrivit une scène de dialogue entre Amsterdam et Jenny qui m’a beaucoup plu. À partir de là, on a pu poser la dernière pierre, déterminer les rapports entre eux, définir leur façon de communiquer. Ken est resté pour les premières semaines de tournage, puis est revenu une ou deux fois par la suite. Je dois aussi mentionner la participation des acteurs à ce processus, de Leonardo, de Cameron Diaz, et aussi de Daniel Day-Lewis, qui n’a pas cessé de travailler sur son personnage. »

Le réalisateur n’a pas vécu l’époque où se déroule son film, pourtant c’est tout comme. Anthropologue averti (son commentaire audio laisse peu de doutes à ce sujet), il sait que le geste et la parole comptent autant que les détails scénographiques, éléments discrets qui donnent sa puissance au récit. C’est ainsi qu’il cisèle la meilleure scène dialoguée de sa carrière, sans musique aucune, lorsque Bill le Boucher, pas encore conscient du danger que représente Amsterdam, vient tromper l’insomnie en se mettant au chevet de son poulain. Il lui raconte tranquillement une scène qu’ils ont tous deux vécue, soit son combat contre le prêtre Vallon, tout en exprimant son respect profond envers un homme qui, lors d’une précédente rixe, l’a laissé à moitié aveugle. Portant désormais un œil de verre, Bill fera mention de sa prothèse, en écho au jump cut initial qui nous révélait cette particularité physique. Précisons que Bill, en position assise, est recouvert d’une bannière étoilée équivoque pendant que ses mots fragilisent son adversaire, jeune homme allongé près d’une femme qui a tout entendu de la conversation. Deux antagonistes dont l’un ne sait rien de l’autre et se livre à cœur ouvert, plus un personnage de témoin qui devra, on l’imagine, faire un choix crucial.

La répartition des comédiens dans le cadre, couplée à des dialogues habités, sont un exemple parmi tant d’autres des coups de génie qui parcourent Gangs of New York. Voir, par exemple, l’utilisation simple et percutante de flashes-back désaturés lorsque le jeune Amsterdam retrouve des proches de son père dont il a croisé le regard dans la séquence introductive, alors que les Dead Rabbits marchent vers le combat. Voir, également, la noblesse que Scorsese travaille au corps dès qu’il oppose Bill et ses nombreux ennemis, Daniel Day Lewis trouvant ici un rôle dont la démesure emporte Gangs of New York vers une grâce homérique. Le comédien pourrait définir à lui seul l’idée de charisme, or Martin Scorsese lui offre en prime un traitement royal, sans manichéisme car capable de rendre attachante cette ordure nationaliste qui préfère crever plutôt que s’asseoir sur ses principes. Dans son giron, impossible d’oublier l’ignoble McGloy, pour le coup véritable cafard opportuniste qui a rejoint les rangs de Bill après avoir servi chez les défunts Dead Rabbits. Une bonne lame est une bonne lame, et la fresque dans son entier semble vouloir dédier un récit complet à chaque personnage secondaire, chacun se révélant riche de nuances.

D’abord rédigé par Scorsese lui-même et son ami Jay Cocks, Gangs of New York, en plus des apports de Ken Lonergan, bénéficia également de la plume de Steve Zallian. Bien qu’imposé par le producteur Harvey Weinstein, le scénariste donnera au film une réplique emblématique : «Le passé est une torche qui éclaire notre chemin». C’est cependant Jay Cocks, de visite à Rome, qui trouva l’ouverture après que Scorsese et sa monteuse, décidés à raccourcir le film, optèrent pour la voix off : «Il y a des choses qu’on ne se remémore qu’à moitié, le reste vous vient des rêves». Mais entre les germes du projet et cette décision, la route fut longue : « À la fin du tournage de À Tombeau Ouvert (à la fin des années 1990 – NDR), je reçus une visite de Michael Ovitz. C’est lui qui avait monté La Dernière tentation du Christ chez Universal et Kundun chez Disney. Il me demanda quel était mon projet favori, je lui répondis : Gangs of New York. Il avait Leonardo DiCaprio comme client. Après des tractations compliquées, que je serais bien incapable de démêler, AMG, Miramax, Initial Group et Graham King trouvèrent un terrain d’entente, et le financement se mit en place. J’étais tellement persuadé que le film ne se ferait pas que je fus pris au dépourvu. Je dus contacter mes collaborateurs au dernier moment.»

Alors que le metteur en scène porte en lui ce projet depuis des années, Gangs of New York est paradoxalement lancé dans l’urgence. Une complication n’arrivant presque jamais seule au cinéma, la mise en chantier du planning fut du même calibre : «Ça va se terminer comme le siège de l’Alamo !», ironise Scorsese alors que la pluie commence à tomber, au 37e jour de tournage. Il restait encore huit mois (au lieu des six prévus), plus un budget de 84 millions de $ qui passera à plus de 100. Sortie prévue : décembre 2001. L’importance de la production et les attentats du 11/09 retardent la date. «Nous étions également tenus par des questions de budget, il fallait sans cesse déterminer ce qui était essentiel. (…) [J’ai beaucoup pensé à La Maison de Bambou de Samuel Fuller], ainsi qu'aux Bas-fonds new-yorkais et Violence à Rome. Ça m’a requinqué, galvanisé, j’aurais dû, comme le suggérait mon assistant Joe Reidy, imposer une projection du film par semaine ! Voilà un film unique, fulgurant. Le budget est minuscule, mais Fuller réussit avec sa caméra à suggérer tout un univers. Cela devint une inspiration quand Miramax commença à nous retirer nos figurants et notre équipement. Hé bien, si c’est comme ça, on fera comme Fuller, on tournera avec trois pékins dans un mouchoir de poche !»

Imposer Samuel Fuller comme référence en pleine menace de coupes budgétaires ? C’est dire si le papa de Raging Bull s’est accroché à sa vision. Une hargne qui se ressent dès le prologue, rixe où le réalisateur va puiser son inspiration en remontant encore plus loin dans l’histoire du cinéma : « J’ai engagé Vic Armstrong comme réalisateur de seconde équipe ; il a travaillé six semaines avec nous, de façon parallèle, sur les plans n’impliquant pas les acteurs principaux. J’avais dessiné la plupart des plans en question au préalable. Je lui ai minutieusement décrit ce dont j’aurais besoin au montage. En lui donnant pour exemple le cinéma soviétique des années vingt et trente, particulièrement certaines séquences du Déserteur ; le premier film sonore de Poudovkine, dont je voulais retrouver l’énergie, les audaces stylistiques. Ou tel segment du Cuirassé Potemkine, par exemple le bras du marin qui se rétracte après avoir brisé le plat grouillant de vers. Les Soviétiques donc, et aussi le Falstaff de Orson Welles. Je voulais que la caméra soit toujours en mouvement. Et je lui ai demandé de varier la vitesse à chaque prise : de 48 à 12 à 24, ou de 12 à 48 à 36 images/seconde. Oui, en changeant la vitesse à l’intérieur du plan ! Au montage, quand Thelma et moi avons sélectionné nos éléments, je l’ai poussée à utiliser les bouts de plans que l’on mettrait normalement au rebut. »

Si les éléments factuels, le contexte historique ainsi que les enjeux humains sont essentiels dans Gangs of New York, Scorsese y applique un brillant traitement mythologique. Difficile de ne pas être saisi par l’audace du metteur en scène lorsqu’il dépeint une jeune femme comme une arracheuse d’oreilles aux dents acérées pendant la bataille où Vic Armostrong varie les vitesses de défilement, qu’il cadre un combattant mercenaire muni d’une masse ornée d’entailles (une par ennemi abattu), ou qu’il organise un climax en remplissant son cadre d’une fumée anxiogène qui floute intelligemment le décor. Ou comment ramener, en termes visuels, des enjeux plus grands que nature à une lutte à mort entre deux hommes, la ville disparaissant au profit de leur confrontation.

Si cette résolution a pu décevoir du monde, le choix est parfait tant l’atmosphère spectrale qui émane de ce combat au couteau sonne comme une version revue et corrigée du duel entre Hector et Achille dépeint par Homère dans L’Iliade. Face à face, deux hommes prêts à mourir pour défendre leur territoire ou accomplir une vengeance, et en arrière plan, une ville bientôt à feu et à sang : « Hélas, [dit Hector] il n’y a plus de doute ! Les dieux m’appellent à la mort. […] C’est mon destin. Mais je ne mourrai pas sans combat ni sans gloire ni sans un exploit dont les générations futures se souviendront. »

Bien sûr, il n’y a pas de gloire dans les rues de New York, pas de récit homérique dédié aux gangsters pour conter leur légende, mais au moins ce film magnifique, viscéral et exaltant. Comme si cela ne suffisait pas, Scorsese conclura sa fresque par un plan qui enterre l’intégralité de sa carrière en termes de puissance émotionnelle et d’ambition thématique. Panorama de New York depuis un cimetière en guise de symbole immuable, on y voit défiler les décennies jusqu’à l’apparition des Twin Towers, rayées de la carte avant la sortie du film. L’évocation s’en tient là. Aucun mémorial, aucune allusion à la menace terroriste, juste un lien fragile mais bouleversant entre ces morts anonymes et les tombes oubliées, ensevelies côte à côte, de Vallon et du Boucher.

«Bill Cutting est inspiré par Bill Poole, qui était un boucher et un gangster très populaire. À l’époque, le boucher représentait le travailleur manuel par excellence. Poole avait uni les groupes nativistes. Pour se distraire, ils allaient dans un bar, insultaient un irlandais et lui cassaient la figure. Un soir, en 1856, au Stammox Hotel sur Spring Street, il insulta un irlandais de trop, un certain Baker. Lequel revint trois heures plus tard avec un fusil. C’est ainsi que finit Bill Poole. En agonisant, la légende veut qu’il ait dit : «Dieu merci, je meurs en vrai américain.» Il eut droit à un enterrement grandiose, à la Al Capone, le premier du genre pour un gangster, avec une procession de 40 000 personnes. Comme il s’était fait le porte- parole des nativistes, on en fit un martyr.»

Et les dernières paroles du film de bannir une fois pour toutes, côté fiction, l’idée de gloire posthume : « Mais pour nous qui avions vécu ou péri en ces jours de fureur, c’était comme si tout ce que nous connaissions avait été balayé. Et quoi qu’ils fassent pour rebâtir la cité… jusqu’à la fin des temps… ce serait comme si nous n’avions jamais existé ».

Ce qui survit, ce sont les souvenirs douloureux et les pièces de musée, comme l’automate du petit Hugo Cabret. Et ce plan final, reconnaissons-le, ferait chialer un mur. Pas grâce à une émotion de courtisan à l’Académie des Oscar, pas même à cause de la splendeur guerrière, enfin apaisée, qui aura bouillonné durant 2h40, mais simplement parce que cette dernière image est la plus signifiante jamais tournée par Scorsese.

Agonie, mort puis renaissance d’une ville entière, au fil des siècles et depuis la tombe de guerriers toujours présents sous le caniveau. Comme les petites frappes mortes par la main du chauffeur de taxi. Comme les cadavres semés par Henry Hill, l’affranchi aux dents longues. Comme les clochards, les putes et les accidentés que l’ambulancier Nic Cage n’a jamais pu sauver des mâchoires crasseuses de la rue. Comme une épitaphe écrite dans le sang et la terre de tout un peuple, natifs et immigrés, crevés sous les lames ou sous les balles, ancêtres indirects d’un Scorsese qui n’aura jamais autant vibré de passion qu’en filmant cette Grosse Pomme à laquelle il ne devait plus rien sinon ce sublime baroud d’honneur.

Considéré comme mineur dans la carrière du metteur en scène, Gangs of New York porte pourtant très haut les thèmes chers à son auteur. «C’est le prologue de mes autres films», nous dit-il. Et accessoirement, son plus grand.

Lire sur L'Infini Détail