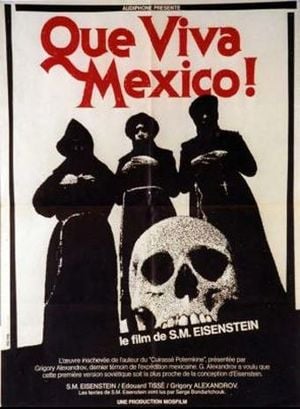

Faut-il rappeler les circonstances de la genèse et de l’avortement de Que Viva Mexico !, peut-être le plus célèbre de tous les films inachevés ? Histoire pleine de trous et vite redoublée en légende tant par le nom du réalisateur que par les enjeux qui la sous-tendent (la rencontre d’Hollywood et de la Russie soviétique, le passage du muet au sonore, les artistes dépêchés par Staline en Occident). À l’automne 1929, Sergueï Eisenstein arrive aux États-Unis en compagnie de son assistant Grigori Alexandrov et de son opérateur Edouard Tissé. L’intransigeance des dirigeants de la Paramount, effrayés par les audaces sociales de l’auteur du Cuirassé Potemkine, fait échouer plusieurs projets. Le romancier progressiste Upton Sinclair lui offre alors de financer un film sur la Révolution mexicaine. Travaillant dans une ferveur renouvelée, il s’abandonne à l’enthousiasme de la création et impressionne 70.000 mètres de pellicule, dépassant de loin le budget qui lui a été alloué. L’écrivain arrête les frais et claironne qu’il a rompu le contrat par suite d’une soi-disant "immoralité" du cinéaste. Quelles qu’aient été ses raisons (il est candidat au poste de gouverneur de Californie, et ses rapports avec un "rouge" le mettent dans une situation délicate), le fait est là : Eisenstein se voit refuser l’accès à Hollywood, où sont conservés tous les négatifs, et doit se résoudre, mortifié, à retourner en U.R.S.S. les mains vides. Cette grave mésaventure est pour lui la première d’une longue série de déboires. L’année suivante, le producteur Sol Lessler exploite une partie des rushes en une navrante caricature intitulée Tonnerre sur le Mexique. D’autres images sont vendues pour servir à des films documentaires. En 1955, le critique américain Jay Leyda opère un collage du matériau brut et offre un brouillon de la majestueuse épopée plastique et symphonique qui aurait dû voir le jour. Enfin, en 1979, Alexandrov, dernière source apte à garantir un contact direct avec les idées originelles, acte l’ultime résurrection du film-fantôme, dans une version qu’il affirme être la plus fidèle possible aux intentions d’Eisenstein. Malgré cette reconstitution pieuse, l’œuvre restera un corps sans nom, désarticulé, toujours plus dispersé et fractionné au fil de ses synthèses partielles.

https://www.zupimages.net/up/20/48/7137.jpg

Que Viva Mexico ! est donc condamné à n’être que cette "cathédrale engloutie" sans véritable unité, ce puzzle incomplet dont ne sont visibles que des fragments ou des bout-à-bout parcellaires, et auquel manque la coagulation qui les eût organisés en poème et en discours. Le projet initial manifestait la volonté d’appréhender les temps essentiels à une compréhension globale du Mexique, depuis les origines mythiques des dieux de pierre jusqu’à la modernité trépidante des hommes de chair. L’œuvre ne pouvait dès lors qu’emprunter une forme monumentale, propice à l’ambition d’un artiste pressentant peut-être un obscur accord de la vision intellectuelle à la vision lyrique. Quand dans Le Cuirassé Potemkine les statues des lions surgissent pendant la répression des escaliers d’Odessa, quand dans Octobre la figurine de Napoléon se brise au chevet de Kerenski, le montage fait appel à des éléments extrinsèques au récit, le commentant d’une manière quasi idéogrammique. Or le cinéaste découvre au Mexique la trivialité d’une autre symbolique, sa vocation à répondre à la formulation primitive des concepts aussi bien qu’à celle qu’élaborèrent les religions précolombiennes avant que le catholicisme ne vienne s’y superposer — ou s’y fondre. Sur le fronton des sanctuaires mayas ou aztèques, les sculptures se rient du passage du temps. Insolentes de fixité, elles paraissent modeler le visage des hommes et des femmes qui vivent dans leurs parages. Champs de maguey, rites funéraires, attitudes, coutumes : leur influence délétère semble pétrifier toutes choses. Mais la vie résiste et se cabre. Mieux, elle pénètre la mort et s’unit à elle. Les agaves fleurissent, les corps dansent, les consciences se révoltent contre l’inertie. D’où la sensualité et le panthéisme qui baignent les images superbement photogéniques de Tissé : un couple qui se balance dans un hamac, de jeunes vierges qui pagaient au fil de l’eau sur des nacelles fleuries... Baigné de lumière comme aucun film d’Eisenstein ne le fut et ne le sera jamais plus, Que Viva Mexico ! se veut une offrande au dieu-soleil, à sa puissance sacrée, à sa force séminale. C’est une œuvre coulée dans un autre temps, un mode immémorial qui renvoie nos sociétés à leur propre genèse. Eisenstein n’a pas voulu transposer les mythes politiques de l’ancien monde, il s’est identifié aux "tristes tropiques" du nouveau monde.

Sur la terre du Yucatán, le passé règne encore sur le présent et une étrange cérémonie se déroule tel un adieu à l’antique civilisation. Au cortège funèbre succèdent un âge d’or rousseauiste où coulent le lait et le miel, une jeune fille dérivant à l’ombre d’une forêt luxuriante, l’accouplement de l’homme et de la femme sous le regard de deux perroquets et d’un puma, comme échappés de l’arche de Noé. Les quatre épisodes (dont l’un ne fut jamais tourné) apparient selon différentes configurations les termes de ces deux séries. On peut voir l’ensemble comme un processus de libération : de la nature (Prologue), des alliances familiales (Sandunga), du religieux (Fiesta), de l’économique (Maguey) par le politique (Soldadera), débouchant sur La Fête des Morts et se reversant finalement dans le visage d’un enfant retirant son masque macabre pour offrir à la caméra un sourire triomphant. L’éternel cycle de la vie ne se soutient qu’à se parer des insignes de la mort (la crucifixion, la corrida, la guerre civile, la kermesse finale). La nature première, infrahumaine, se donne aussi comme artificielle, construite pareillement à l’univers des dieux et à la géométrie de ses temples lunaires. Les deux suites sacrificielles du film (la procession lourdement cadencée, le supplice des trois péons) opèrent un glissement de la religiosité théâtrale à la sublimation. Les évêques à gueule patibulaire regardent monter trois croix tandis que, sur un autre tertre, trois révoltés attendent d’être mis à mort par les féodaux. Aux prélats bénisseurs engoncés dans leurs capuchons noirs, Eisenstein oppose des jeunes garçons torse nu, en pantalons de coton, debout contre les nuages blancs, sculptés avec le ciel comme le Saint Sébastien d’Antonello de Messine. Avec ce plan, il passe de la représentation religieuse à son corollaire politique, de l’imagerie chrétienne à la célébration de l’homme.

https://www.zupimages.net/up/20/48/fl09.jpg

Proche de Léonard par la curiosité et l’étendue de l’esprit, l’auteur ne pouvait demeurer étranger à "l’esprit des formes" au seul profit de sa première théorie des types, d’une conception rythmique par trop mécaniste et du plan "hiéroglyphique" qui lui est cher. Si tout est signe, l’œuvre est ce qui demeure quand les signes ont parlé. Le film s’oriente dès lors vers une composition architecturale de l’image, une recherche et une mise en valeur des contrastes, des oppositions du noir et du blanc, de la plastique des volumes. Aux effets dynamiques, il substitue des tableaux statiques, souvent triangulaires et appuyés sur une diagonale. Il se dégage une sorte d’immobilité d’un grand nombre de séquences et de plans majeurs, comme si le cinéaste appelait à la suspension du temps. Notamment lorsqu’il filme les Indiens de l’isthme de Tehuantepec : en s’attardant sur l’évocation naïve d’une société matriarcale, d’un paradis perdu pour le civilisé, il transmet un regard porté avec nostalgie sur un autre monde (analogue à celui de Murnau lorsque, à la même époque, il tourne Tabou). Que Viva Mexico ! marque le passage d’un montage plan contre plan à un montage dans le plan (agencement interne) et à des composantes formelles (plans somptueusement achevés pour des fissions en cascade) qui ouvrent la voie à la picturalité uccellienne d’Alexandre Nevski et à la liturgie rhapsodique d’Ivan le Terrible. Il porte toute la scénographie des ouvrages ultérieurs : un défilé similaire conduit au martyre sur le toit des pyramides et au plébiscite d’Ivan, élu par le peuple des Opritchniki pour s’être élevé au-dessus de la loi et de ses boyards, tout comme les Chevaliers teutoniques semblent esclavagiser les Indiens de Pskov. De là s’explique que le pouvoir a systématiquement requis Eisenstein et l’a simultanément haï, censuré : on ne fait pas des icônes impunément.

L’absence de colonne vertébrale au film incite à détailler le contenu des images et leur rapport à des modèles significatifs, plus qu’à s’interroger sur la construction d’une œuvre restant pour une grande part conjecturale. Si par exemple l’Église, vue en contre-plongée, domine le calvaire indien, sa traduction visuelle mêle les symboles des vanités, très prisées dans l’Espagne des XVIème et XVIIème siècles, à l’expressivité du Greco. La jeune épouse, dans sa cellule de l’hacienda, est peinte comme une madone italienne, sa déploration de Sebastian telle une pieta, avec ce visage renversé auprès d’elle, moins enfoui dans la terre que reposé contre le ciel. Le réalisateur découvre ici ce qu’on définit pour la peinture comme des "valeurs tactiles". Comment ne pas évoquer ses éclairages en eaux-fortes quand le jeune Ivan est couronné dans la cathédrale de Moscou ? Ils n’irriguent pas le dieu ni le roi des Juifs de Rembrandt, mais le rassembleur de toutes les Russies — et ce ne sont pas des apôtres ni de saintes femmes qui constituent les groupes de Que Viva Mexico !, mais un peuple touché par une lumière divine dévoilée. Cet univers s’ouvre pour la première fois à une vision sensualisée et teintée de mysticisme, au goût d’une précarité de l’instant qui n’est plus le temps de l’Histoire convoqué par les précédents films. Il exprime la soif d’accéder soudain au monde du Beau, intemporel et délivré du dire (non du sens), qui fut investi par la Renaissance. Tout art domine les fantasmes qui l’habitent, ou leur succombe. Celui d’Eisenstein se fonde sur la conviction qu’il existe une parfaite identité entre logique de la forme, logique de la conscience et logique de la nature. Il tutoie ici l’approche des grands peintres, sans cesser d’être d’abord l’expression d’un cinéaste pour qui l’extatique et le pathétique sont intimement liés, comme en témoigne l’exubérance frénétique du carnaval des morts, orgie conclusive de danse, de joie, de vitalité et de mouvement où l’homme s’évanouit dans la multiplicité de son échelle. Que Viva Mexico !, film mort-né ? Qu’il soit alors permis d’estimer que rarement cadavre fut si vivant.

https://www.zupimages.net/up/20/48/9ph5.jpg