Godard est un désespéré. Avec lui, les mots sont inutiles mais utilisés.

A première vue, il ne fait pas dans la fantaisie, puis on s'aperçoit que le mensonge réaliste est présent dès le départ, qu'il nous rit au nez et qu'il ne nous reste que des images. Celles-là sont les beautés prisées de son cinéma, une sorte de coin presque inaccessible puisqu'elles sont constamment attaquées. Plus les images sont libres, plus les personnages s'envolent ; mais le plus souvent, ils s'attardent au lit, victimes d'eux-mêmes, du monde et de tout, et ils en restent sous de beaux draps blancs.

Si le scénario est le squelette du film, alors le film fait partie d'un cabinet des curiosités. Car le scénario mauvais est un des désespoirs de Godard, il forme le film dont il finira par se moquer, se riant de lui-même, salement ou sainement, c'est ce qui est impossible à dire. Et il ne nous reste qu'un travail d'images qui est le dernier bastion du film, des "mouvements de bloc-durée", pas de musique, pas de parole, pas de couleurs, initialement du temps, de la matière et du mouvement.

C'est le cinématographe des variétés. Paris bat son plein. Il ne se passe rien d'anormal dans la rue qui ne soit parisien. Et cela est poussé si loin, cette normalité de balade, de visite, que les passants se retournent vers la seule anormalité du champ : les personnages.

L'esthétique parisienne possède toutes ses fanfreluches pour danser et sauter, elle est vaniteuse et rieuse. Les variétés ont trouvé leur exubérance.

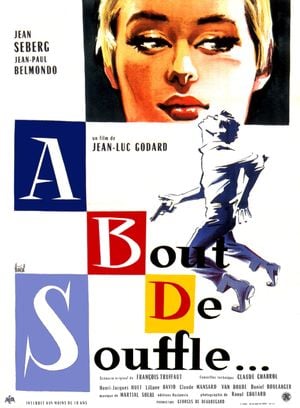

A bout de souffle est un film qui me permet une comparaison avec un autre cinéaste, américain celui-là, et qui a un thème commun avec Godard mais en a le goût inverse : Woody Allen.

Avec Godard comme avec Allen, il y a bien une parole mortifère. Chez Godard elle est joyeuse, sinon ironique, tandis que chez Allen elle est prétentieuse, voire orgueilleuse. Le New York de Allen frise toujours l'affiche, la mauvaise musique, le bête et exubérant rêve américain ; le Paris de Godard est vu d'un œil sobre, ce sont les variétés qui amènent l'exubérance. Cette exubérance produit de la parole, qui est la logique attendue à un comportement humain, et ce que devient cette parole connait une bifurcation différentielle entre les deux cinéaste : chez le New-Yorkais, la parole devient abrutissante de culture, anthropophagique comme la ville ; chez le Parisien, la parole ne tient pas deux secondes dans les airs sans qu'elles ne suivent le cours des choses, elle est fébrile, elle est lancée avec si peu de souffle, si peu d'insistance qu'elle n'a pas le temps de se faire une place, de nous abrutir, elle nous fait rire. Même les questions sont tournées au ridicule avec l'écrivain qui offre des phrases sous la forme de maximes et d'aphorismes, mais elles sonnent si creuses que nous en arrivons à une autre conclusion : personne ne sait.

Vous voyez sûrement où je veux en venir : la parole est un autre désespoir de Godard.

"T'es dégueulasse", qu'il lui dit à la fin à sa bien-aimée. Et elle ne comprend pas le mot.

Finissons sur un mystère. Prenons la scène où Patricia annonce à Michel qu'elle l'a trahi. Elle tourne autour d'un mur, comme circulant autour de la chose inatteignable et la caméra la suit ; un deuxième tour se produit avec sa réponse à lui, il circule également et la caméra le suit toujours ; deux fois un cercle et ce que nous avons, c'est l'infini. Ce qu'ils disent n'est pas important, c'est de l'émotion mêlée de réflexions plus ou moins brèves, mais la première chose réfléchie, c'est l'instantané.