[L'article sur le blog Lucy met les voiles]

Une preuve supplémentaire que Verbinski n'est pas l'homme d'un seul film, même si son dernier bébé est loin de tenir toutes ses promesses.

Apparu au XIXe siècle, le scientisme est un mode de pensée où le savoir scientifique prévaut sur les autres, et permet de répondre à toutes les questions humaines. Il s'agit de mettre l'univers à plat de façon objective, rigoureuse, et de considérer la science comme garante d'un savoir authentique car mesurable. Du coup, c'est plutôt marrant de voir ces notions surgir au beau milieu d'oeuvres où l'imaginaire se taille la part du lion. Dans les deux premiers opus de la saga Bioshock, par exemple, le joueur évoluait au sein d'une ville sous-marine au croisement de la mythologie grecque (la cité Atlantide) et d'une architecture dont la lugubre puissance industrielle semblait tout droit sortie du Docks de Lionel Walden. Abordé en filigrane dans À la poursuite de demain, le scientisme s'ancrait cette fois dans un monde parallèle, soit un repli purement imaginaire du récit déroulé par Damon Lindelof.

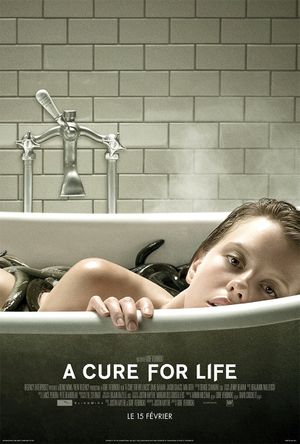

Incidemment, A cure for life rejoint cette lignée de fictions américaines traversées de questions scientistes. Comme dans Bioshock et Tomorrowland, l'intelligence de ses défenseurs n'est pas remise en question, quel que soit leur camp. C'est l'application de leur savoir qui est source de suspense, le scénario opposant des héros plutôt altruistes à un bad guy prêt à laisser crever le reste des hommes sans partager sa connaissance du monde vivant. Avec ses allures de Shutter Island sur le retour - auquel il emprunte certes pas mal d'idées structurelles - A Cure for life parvient à tracer une voie singulière dans les réflexions scientistes tout en retournant la logique du film de Scorsese : aucun héros idéaliste à l'horizon, mais un carriériste aux dents longues forcé de se rendre en Suisse pour aller chercher le patron de son entreprise. L'homme a tout plaqué après avoir laissé une lettre, mais sans lui, impossible pour la boîte d'opérer la fusion qui la sauverait de la faillite. L'enjeu de départ est donc financier et matériel, aucunement émotionnel.

Dans cette optique, c'est assez réjouissant d'être placé dans la peau d'un type pas forcément appréciable, voire même antipathique, et lancé dans une mission de sauvetage qui lui est tombé dessus. Précisons qu'il est supposé arriver comme une fleur et convaincre le sexagénaire de repartir manu militari loin de sa cure thermale, sans trop se soucier de sa santé ! C'est un détail essentiel pour distinguer le film de Gore Verbinski du travail de Scorsese qui, lui, débutait son récit sur un DiCaprio en état de faiblesse, mal dans ses pompes, et donc plus sujet à l'empathie. De plus, le flic était investi d'une mission tout ce qu'il y a de plus morale tandis que le héros, ici, n'agit aucunement par bonté, seulement pour se sortir d'une situation difficile et sauver son job. L'attachement du public, faute d'identification immédiate ou de sympathie naturelle, doit par conséquent naître d'un sentiment d'inconfort partagé, et c'est là qu'intervient le nom d'un technicien essentiel au projet : Bojan Bazelli.

Chef opérateur né au Monténégro dont le blaze reste méconnu du grand public, c'est lui qui a donné au remake de Ring - déjà signé Gore Verbinski - son aspect clinique et malsain. Séparé du réalisateur pendant dix ans (dommage car, à titre personnel, j'aurais donné cher pour voir à quoi aurait ressemblé Pirates des Caraïbes avec ce mec derrière l'objectif !), il le retrouve pour Lone Ranger où il fait péter mille contrastes au point de rendre l'image agressive et quasi artificielle, pas si éloignée du taf de Larry Fong sur Watchmen. Plus remarquable, c'est l'aspect pulp, clinquant et hautement maîtrisé de China Girl (relecture urbaine de Roméo & Juliette bien avant la version de Baz Luhrmann) qui l'installe parmi les tauliers de la profession. Ce n'était pourtant que son premier job officiel, mais la griffe du bonhomme ne laissait aucun répit aux cadres d'Abel Ferrara. Bien en a pris à Verbisnki de faire appel à ses services pour son retour à l'horreur, tant Bazelli donne un aspect cadavérique au visage de ses comédiens.

Couplée aux décors volontairement hygiénistes du long-métrage, l'accentuation des teintes verdâtres fonctionne carrément durant ces deux heures vingt. On pourra toujours lui reprocher un côté - là encore - un peu artificiel, reste que l'esthétisme est en accord avec le sujet, soit les changements physiologiques de personnages venus faire une cure dont il ne semblent plus vouloir repartir. L'arrivée dans la demeure, monstre séculaire perché au-dessus d'un village sous-peuplé, promet monts et merveilles. Les promesses ne sont qu'à moitié tenues, et au lieu d'un jeu de miroirs entre raison et folie, curiosité et crainte, ce sont deux films différents qui évoluent en parallèle dans A Cure for life. D'un côté, un projet de metteur en scène qui mise à peu près tout sur l'ambiance (le meilleur), et de l'autre, un film dont le mystère rame sérieusement à impacter le public, la faute à une écriture (le pire) assez prévisible, quant elle n'est pas invraisemblable. Ambitieux, le script mêle mystère sanitaire et recoins d'une bâtisse menaçante, et fait du domaine médical un puits à cauchemars.

La note d'intention est belle, le résultat plus problématique. Il manque au film une vraie résonance, un arrière-plan qui lui donnerait du poids. Le script développe certes le passif du lieu mais le fait à coups d'artifices scénaristiques commodes (on ne compte plus les personnages bien renseignés qui distillent des informations au héros, avant qu'il ne recolle les morceaux du puzzle), et on peine à trouver l'égal de la contextualisation historique de Shutter Island (les dernières heures du régime nazi), ou même celle du très décrié Lone Ranger (le déracinement des indiens d'Amérique et leur place dans les manuels d'histoire, le tout raconté par un personnage légendaire devenu pièce de musée). Une déception d'autant plus cruelle que le scénario est coécrit par Gore lui-même et Justin Hayte, déjà crédité sur Lone Ranger. Si ce nouvel effort se laisse regarder, son intérêt est celui d'un travail de plasticien(s) qui, une scène sur deux, donnent de l'efficacité à une histoire trop peu consistante.

En plus de répéter des idées au point de les dévitaliser (le cliquetis des toilettes, les mots croisés d'une résidente...), le script ouvre des portes sans plus savoir quoi faire au moment de les franchir, jusqu'à un twist final facile à deviner. Difficile, également, de passer outre les errances d'écriture sur la captivité du personnage, tant il a d'occasion de se faire la malle, particulièrement lors d'un coup de fil avorté de manière trop facile. Ce sont Verbinski et Bazelli qui maintiennent le navire à flot et parviennent à ciseler de vrais instants de grâce - voir les déambulations de la jeune fille autour de la fontaine, ou encore les couloirs sans fin où s'égare le héros, l'occasion pour Gore Verbinski de faire mine de briser le quatrième mur...avant d'en construire un cinquième grâce au hors-champ. Un bref mais authentique moment de cinéma, et plus encore, un exemple de grammaire visuelle qui ramène les joueurs aguerris sur un terrain sensitif paranoïde expérimenté dans la brume opaque de Silent Hill. De quoi faire oublier une scène dentaire puissante mais à côté de la plaque, tant elle souligne le manque de rigueur du récit ; s'ils le voulaient vraiment, les membres du centre pourraient empêcher le héros d'agir. Sur une île aux pratiques douteuses, logique qu'un personnage intrus puisse aller et venir à sa guise comme il n'y a pas d'échappatoire. Dans ce cadre-ci, la mayonnaise a bien plus de mal à prendre...

Film bancal et plaisant, A Cure for Life gagne en atmosphère ce qu'il perd en narration, abuse de fausses pistes mais distille jusqu'au bout ses effluves de conte discrètement pervers. Et les préceptes scientistes de se trouver un nouvel émule qui, une fois n'est pas coutume, est plus proche des maîtres de maison inquiétants qui pullulent dans le cinoche d'angoisse que d'un simple scientifique. Pour lui, et pour un sublime personnage d'adolescente filmée comme une poupée rêveuse (montage parallèle insistant à l'appui), le dernier Verbinski mérite néanmoins la balade, à condition de prêter plus d'attention à ses tentatives esthétiques qu'à sa narration brouillonne.