Cronenberg a longtemps été adulé par les fantasticophiles pour son cinéma viscéral et dérangeant. En génial esthète de l'horreur, il ne faisait jamais un seul film sans user de savants effets horrifiques, s'appuyant pour cela sur les talents de légendaires techniciens tels Chris Walas ou Dick Smith. Obsédé par les notions de métamorphose et de fusion, obnubilé par l'esthétique du corps et de ses prolongements organiques ou technologiques, père du concept de Nouvelle chair, Cronenberg a rapidement défini ses thématiques de prédilection, les tournant et les retournant, les explorant sous un nouvel angle dans chacun de ses films. De ce fait, il acquiert très vit le statut de maître du fantastique et de ses effets au cinéma, côtoyant de très près d'autres cinéates d'envergure tels Carpenter, Romero et Craven, issus pourtant d'une précédente génération. La différence étant que Cronenberg n'usait d'effets horrifiques et dérangeants que dans la seule optique d'illustrer ses obsessions à l'écran.

Le premier acte d'assagissement formel et narratif de Cronenberg se situe au centre de sa filmographie, lorsqu'il adapta le roman Dead Zone de Stephen King. L'esthétique de la Nouvelle chair y laissait place à la métamorphose psychique d'un brave enseignant se découvrant des dons de précognition au lendemain d'un long coma. Confronté à un dilemme moral renvoyant aux sombres pages de notre histoire récente, Johnny Smith s'octroyait finalement le devoir de l'assassinat politique afin de conclure son parcours de médium. Expurgé de tout débordement d'horreur graphique (à l'exception du suicide de Frank Dodd), Dead Zone se présentait comme la première oeuvre modérée du canadien dans une filmographie qui ne cesserait dès lors par la suite de prendre le risque de se couper de son public et de ses premiers fans.

Faux semblants et M. Butterfly vinrent ainsi confirmer que Cronenberg ne se limitait pas à un seul genre pour approfondir ses obsessions.

Les années 90 furent ainsi les années ingrates pour le cinéaste tant chacun de ses films suscitaient dès leurs sorties une attaque virulente de la presse qualifiant invariablement ses nouvelles oeuvres de navets. Il est de ce fait incroyable de constater du haut de notre époque la toute autre considération dont bénéficie un film comme Crash, aujourd'hui qualifié de génial mais pourtant durement conspué par toute la critique à sa sortie en salles.

La virulence et les diatribes fonctionnant par cycles, A Dangerous Method, Cosmopolis et Maps to the Stars subirent récemment le même traitement que Crash à sa sortie, défendus par quelques spectateurs mais généralement vomis et dénigrés par tous les autres.

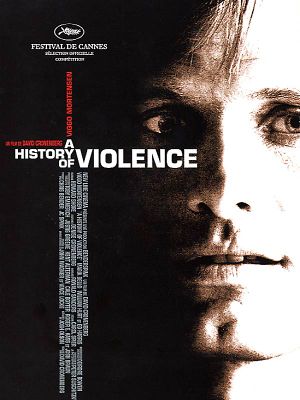

Cronenberg lui n'a pourtant jamais cessé de préserver son intégrité artistique n'en déplaise à ses détracteurs et même à ses premiers fans. A History of Violence sorti en plein milieu des années 2000, s'inscrit dans la démarche du réalisateur de soumettre ses thématiques aux codes d'un genre qu'il n'avait auparavant jamais exploré, le polar ou plutôt le drame criminel.

Inspiré d'une BD one-shot que le cinéaste n'aurait, selon ses dires, jamais lu par souci de se préserver de toute influence, ce nouveau film se présente tout d'abord comme une simple oeuvre de commande. Mais on connaît la propension de Cronenberg à transcender une simple commande en chef d'oeuvre personnel (voir La Mouche).

Nanti d'un budget raisonnable, Cronenberg voit en effet dans ce nouveau scénario, l'occasion de pousser encore plus loin son propos de toujours, jusqu'à dérouter tous ses fans dans l'exploration d'un genre à priori incompatible avec les obsessions premières du cinéaste.

Il suffit que Tom Stall, un brave patron de café dans une petite bourgade de l'Indiana, sauve sa clientèle de deux braqueurs psychopathes pour que les ennuis ne tardent à s'abattre sur lui. A partir de son geste héroïque, les médias vont très vite s'intéresser à ce citoyen ordinaire, relayant l'image d'un authentique héros américain à travers toutes les télévisions du pays. Mais les gens ont la mémoire courte et tout semble bientôt revenir à la normale pour Tom et sa famille. Jusqu'à ce que débarque en ville, un homme patibulaire dont le faciès borgne parcourue d'une large cicatrice témoigne d'un passé peu recommandable. D'autant que l'inconnu est persuadé avoir reconnu en Tom un certain Joey Cusack, un ancien tueur de la mafia de Boston, disparu vingt ans auparavant et responsable entre autres de la sale gueule du gangster. Confronté au courroux de ce mafieux, Tom n'aura dès lors de cesse de protéger sa famille. Le problème étant que les siens se mettent bientôt à douter de lui et de son passé.

Ce qui suit étant plus une courte analyse qu'une véritable critique, je ne peux poursuivre sans spoiler.

DEBUT DU SPOILER

A History of Violence porte-t-il bien son titre ? Est-on à nouveau confronté à un déchaînement de violence de la part du cinéaste canadien ? Pas vraiment.

Il y a bien ci-et-là quelques fulgurances graphiques et autres giclées de sang, la pertinence du titre se situe tout ailleurs car ici le titre anglophone se traduit moins par "Une histoire de violence" que par "Un passé de violence".

Ce dont traite le film c'est bien de perte d'identité, de métamorphose sociale, de négation du passé et de retour du monstre. Car si Cronenberg cultive longtemps le mystère quant à la crédibilité des accusations portées par le ganster Carl Fogarty à l'encontre de Tom, c'est pour mieux appuyer l'ambiguïté sociale de son protagoniste et fragiliser les fondements de son cercle familial.

Quand Tom se révèle finalement être le fameux Joey, tueur à gages ayant claqué la porte à son passé de violence, Cronenberg pulvérise toutes les certitudes de ses protagonistes, celles de la femme et des enfants de Tom bien sûr mais aussi les propres certitudes de ce dernier, persuadé qu'il était que son passé ne le rattraperait plus jamais. Joey était donc un homme qui, à jouer si longtemps un rôle, a fini par croire à la vérité de son mensonge et à diluer sa personnalité première dans celle plus respectable et banal de Tom Stall, un parfait quidam, fondant famille et s'intégrant (fusionnant ?) au système.

Ici les apparences sont tout aussi trompeuses qu'elles sont fragiles et Cronenberg n'hésite pas à gratter le vernis du rêve américain pour exhiber ce qu'il peut cacher de honteux.

Le concept de Nouvelle chair s'applique alors ici non seulement à la perte d'identité mais aussi par un prolongement de l'individu à travers la famille qu'il fonde, sa femme et ses enfants constituant ici la finalité de sa métamorphose. La famille est le corps sacré, le fondement moral de toute civilisation. En fonder une, c'est s'assagir, accepter le changement et se détourner d'une partie de son passé. La famille fondé par Tom découle de la volonté de Joey de nier sa propre existence en se créant une crédibilité sociale et familiale. L'ancien tueur n'aura jamais cessé de berner ses proches en leur cachant sa véritable identité/nature.

Niant donc dans un premier temps être le fameux Joey, Tom finira par céder la place au tueur qu'il était pour protéger sa famille.

Le fait est que Cronenberg souligne l'importance du passif de tueur de Tom en contraignant le fils de ce dernier à le sauver in extremis en abattant l'homme qui le menaçait. La scène où Tom prend le fusil des mains de son fils est moins anodine qu'elle n'y paraît puisque c'est à partir de là que sont exposés les véritables enjeux ouvrant le film sur son dernier acte. Tom est bel et bien le tueur ignoble décrit par Fogarty, il a fondé et alimenté sa famille sur la base d'un mensonge, dès lors rien ne garantit la sécurité de celle-ci. Car il est évident que ni le spectateur ni la famille de Tom ne peut plus avoir confiance en Joey. C'est pourtant en reprenant le fusil des mains de son fils que Tom signifie sa volonté de le préserver de l'instinct de tueur qui coule dans ses veines et qu'il lui a certainement transmis comme une pathologie génétique, autre obsession du cinéaste qui plus est.

C'est alors résigné, que Tom acceptera de redevenir l'homme qu'il était le temps d'une nuit pour se confronter au dernier vestige de ses origines et mettre un terme à tout ce qui menace sa "nouvelle existence" dans un fratricide froid et implacable. La volonté de Joey de ne plus être ce qu'il était n'en est alors que plus évidente, lorsque après le massacre final et couvert de sang, il court se laver les mains et le visage dans un étang.

Par la suite, la scène finale, formidable de justesse de ton, décrit quasiment sans une ligne de dialogue le malaise et le ressentiment d'une famille vis-à-vis d'un patriarche qui n'a jamais été celui qu'il prétendait être. Le dernier regard que lui jette sa femme ouvre alors la porte à un possible pardon ou à une rupture irrévocable. De toute manière pour Tom Stall, les choses ne seront plus jamais les mêmes.

FIN DU SPOILER

Cronenberg ponctue son film d'une violence latente, hors-champ. Lorsqu'elle surgit c'est plus pour révéler l'évolution des personnages (celle de Tom et celle de son fils) que pour se complaire dans une quelconque démarche esthétique incongrue.

Ainsi, la violence déployée par chaque protagoniste résulte d'un effet de causalité : les deux tueurs ouvrant le film provoquant la réaction de Tom, le désir de revanche de Fogarty provoqué par l'humiliation que lui a infligé le dénommé Joey, le meurtre d'un gangster par le fils de Tom pour le protéger et la confrontation finale causée par le courroux de Fogarty.

Qui plus est, Cronenberg appuie son récit par une mise en scène astucieuse et trompeuse, (le long travelling d'ouverture) pour mieux berner le spectateur sur le cadre paisible de son histoire.

Multipliant ainsi les séquences mémorables, il livre en bout de course une oeuvre incroyablement maîtrisée et tout à fait cohérente au sein de son oeuvre.

Dès lors, il est indéniable que ce film s'impose comme la preuve évidente que le talent de Cronenberg ne se limite pas à un seul genre et que ses obsessions s'appliquent autant dans la visualisation formelle que dans le contexte réaliste et social.

A History of Violence n'est donc pas un renouvellement de thématique mais plutôt une nouvelle approche du concept primordial de Cronenberg, la manière d'ouvrir son propos à un public plus vaste. Moins violent graphiquement que ses films antérieurs mais pas moins subversif, ce premier polar dramatique de Cronenberg s'avère être une authentique réussite, probablement l'un des meilleurs films du cinéaste.