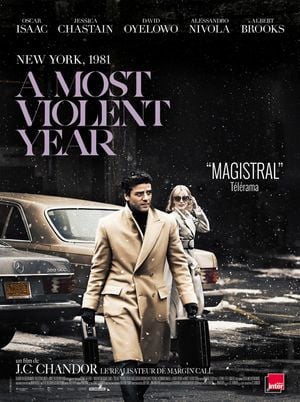

Il y a des fois j’aime qu’on me serve quelque-chose d’audacieux, qu’on prenne des risques quitte à se planter ; qu’on aille explorer des sentiers inconnus… Et puis d’autre fois, au contraire, ça me fait vraiment plaisir de tomber sur un film dont le réalisateur semble me dire dès la première minute : « Bon, je vous l’annonce tout de suite : je vais vous jouer un très grand classique très technique que j’ai un peu réarrangé à ma sauce. Pas de surprise. Je fais juste ça pour vous rappeler jusqu’où le cinéma a été capable d’allé jusqu’à présent et jusqu’où il est actuellement capable d’exacerber nos sens. » Pour moi, ce « A Most Violent Year », c’est ça. J. C. Chandor nous montre dès la première scène qu’il maitrise ses codes sur le bout des doigts ; qu’il entend jouer une grande symphonie mafieuse comme savaient les composer autrefois des gars comme Scorsese ou Friedkin ; mais qu’il n’en oublie pas pour autant d’y apporter sa tonalité, afin que l’œuvre reste unique. Or, pour moi, ce que j’ai adoré dans ce film, c’est qu’on est allé bien au-delà de l’exercice de style. Il ne s’agit pas juste de reprendre ce qui a été fait auparavant. Chandor respecte les codes avec une minutie rare pour proposer son angle de vue, sa sensibilité par rapport à ce que ce genre cinématographique peut nous dire de notre humanité et de notre monde. Or, là, pour le coup, je trouve le regard juste, pertinent, et d’une remarquable limpidité car servie par une structure narrative et formelle d’une incroyable qualité. Voilà bien des conditions idéales pour que le trio Isaac – Chastain – Oweyolo brille de mille feux. Aucun n’a manqué à l’appel. Tous ont été irréprochables de justesse et de charisme, à l’image de la remarquable partition qui leur a été fournie. Autant vous le dire tout de suite : après « Margin Call » j’avais déjà noté dans un coin de mon esprit le nom de J. C. Chandor. Avec ce « A Most Violent Year », je peux vous dire que ce nom est désormais au cœur de mes préoccupations futures de cinéphile. Brillant.