C’est lourd… très lourd… trop lourd… Il y a une légèreté des plans dans ce film qui est caractéristique du style de Kiju Yoshida. Une photographie à la pureté incroyable, magnifiée par un usage intensif de la caméra courte focale. Mais en contrepartie il nous inflige aussi ses pires travers : les blablas incessants en voix-off, la musique typique « Nouvelle Vague » avec sa flute insupportable et son piano omniprésent ; et puis une histoire qui tourne bien en rond, laissant beaucoup trop de pistes inexplorées.

J’ai dit que c’était un film lourd, mais en fait il lui manque de la pesanteur au fond. Il y a un contraste ahurissant entre la débilité de la trame amoureuse et la grandiloquence des décors européens que traversent les deux personnages. Ceux-ci vont voir des paysages, mais ne seront jamais écrasés par eux ; tout du long, il n’y aura aucune urgence pour les « pousser à bout », aucune « violence » dans leur amourette. Pourtant on sent que le cinéaste veut transcender à tout prix cette histoire sentimentale, lui donner un cachet poétique, mais les cartes sont disposées de façon trop erratique pour entrer en conjonction et ainsi susciter l’émotion tant espérée.

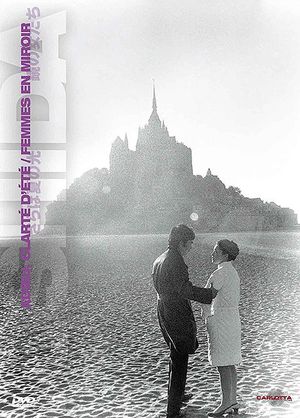

Les villes défilent, les jolis plans aussi… Le mysticisme portugais (dont la monumentalité pesante est la mieux retranscrite sur la pellicule) laisse place à un Paris bien gris, puis à une Suède bien fade… Certes, un joli soleil couchant sur les estrans du Mont-Saint-Michel. Mais une fois arrivés à Rome, le soufflé est déjà retombé depuis une bonne demi-heure… Cet éreintant jeu du chat et de la souris ne fut finalement prétexte qu’à dérouler, sans conviction, de trop nombreuses lignes de dialogues oubliées dans la foulée.