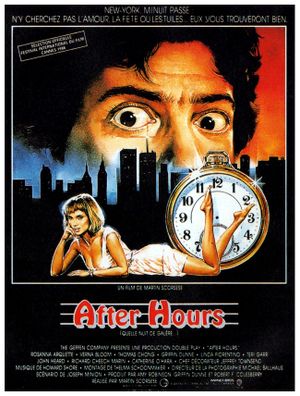

Hors d’haleine, harassé, assommé par une accumulation de galères invraisemblables, Paul Hackett tente d'échapper à une milice qui semble vouloir sa peau. Comment en est-il arrivé là ? Au départ tout était simple. Il suffisait de sortir un stylo pour noter le téléphone d’une belle inconnue. Et puis tout s’est mis à dérailler : le stylo ne voulait pas écrire, le prix du ticket de métro avait traîtreusement augmenté, et même joindre les renseignements s’était avéré une tâche impossible, avec la marchande de glaces gloussant méchamment à côté et s’amusant à scander des séries de chiffres pour parasiter la mémorisation du bon numéro. Le monde est devenu dingue, et Paul ne parvient pas à en sortir. On conçoit aisément ce qui a pu séduire Martin Scorsese dans ce projet insolite, entrepris et emballé en un temps record. Le contexte de la production d'abord : l'enjeu financier était assez modeste pour que le cinéaste fût assuré de retrouver le plaisir de filmer qu'avait quelque peu émoussé les accouchements douloureux de Raging Bull et La Valse des Pantins. Tournant sur son terrain, avec une équipe légère et un petit budget, entouré d'amis, il n'avait pas à redouter d'interférences de l'establishment hollywoodien. Le matériau dramatique ensuite : le scénario de Joseph Minion, avec sa parfaite circularité, ses emboîtements impeccables et sa spirale délirante, lui offrait l'occasion de réorchestrer sur le mode de la farce quelques-uns de ses thèmes et motifs de prédilection. Il lui suffisait d'injecter un grain de folie douce dans son univers convulsif pour que le drame vire à la comédie. Il n'avait pas besoin de changer de décor, seulement de rééclairer la scène de son petit théâtre, pour que ses afflictions suscitent l’hilarité. Le défi, enfin, que présentait l'entrelacs narratif : la fable lui permettrait de marier les genres les plus divers, de construire un labyrinthe d'intersignes, de multiplier échos, rimes, métaphores prises au pied de la lettre, au sein d'une fiction qui a la logique irréfutable du rêve. Son euphorie est celle du conteur en pleine possession de ses moyens.

https://zupimages.net/up/18/05/7wom.jpg

L’intrigue dessine un itinéraire rigoureusement codifié et Scorsese en livre une des règles lorsqu'il se campe au-dessus de la piste du Club Berlin : l'air féroce, il dirige un projecteur sur Paul, le désignant à la vindicte des punks qui veulent intenter à son intégrité capillaire. Il est le marionnettiste, le malin génie, le maître d’un jeu d’échecs dont les habitants sont les fous et son héros le roi, qui ne fait que passer et repasser sur les mêmes cases de l’échiquier. Il est aussi le magicien pervers d’un conte de fées pour adultes. Comme il se doit dans ce monde à l'envers, le jeune informaticien de Wall Street est promis, entre autres outrages, à une coiffure de Mohawk comme le De Niro de Taxi Driver. Un taxi-rodéo complètement frappadingue remplace du reste le carrosse d'antan, le loft de Marcy tient lieu de château et un billet de vingt dollars fait office de talisman avant d'être emporté par un coup de vent aussi lourd de conséquences que la tornade du Magicien d’Oz. Et c'est Nosferatu que paraît citer la séquence filmée en accéléré dans les artères de Manhattan, quand Paul est entraîné round midnight vers l'enfer de Soho. Notre Cendrillon masculin a lui aussi droit à son effigie : il est représenté par une allégorie de la douleur, la statue qu'il aide à compléter et qu'il achèvera plus tard, à son corps défendant, quand il en constituera le matériau. Paul, qui croit reconnaître Le Cri de Munch, est loin de se douter que pareil destin l'attend, et que ses propres cris seront bientôt étouffés sous une carapace de plâtre et de papier journal, en une posture de désarroi. Faute d'être un artiste, il est transformé en tableau vivant, manipulé comme un objet d'art, et subtilisé par de vulgaires monte-en-l'air. Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu deviendras.

Une démonstration de virtuosité, de très grand style, dans un petit sujet : voilà d’abord comment l’œuvre se présente. Dès le générique mozartien et acidulé, une matière vivace frétille d’envie de nous séduire. Puis un splendide mouvement rapide vient chercher, saisir et fixer le sujet, la victime, le héros de l'histoire. Peu de cinéastes savent comme Scorsese donner à leur caméra cette puissance déictique, cette valeur d'index du destin. After Hours est une comédie panique, au sens que Topor lui a donné, et c’est bien à un récit comme Le Locataire qu’il fait penser, le fantastique en moins (quoique). Qu'est-ce qui désigne ainsi Paul, l'homme ordinaire le plus moyen, à devenir un gibier traqué ? Rien justement, sinon sa passivité, qui le livre aux puissances de la nuit. Griffin Dunne l’incarne avec une aisance, un instinct qui le rendent immédiatement proche et attachant. On perçoit tout de suite le bon fond du gentil garçon, naïf et honnête. Il est d’emblée notre ami, notre semblable, notre frère. Autour de lui, la "folie" a contaminé un quartier entier. Le vol à la tire, le vigilantisme, le sadomasochisme, les règlements de comptes conjugaux à coups de revolver sont acceptés comme pratiques courantes. L’excès est devenu la norme. Marginaux, obsédés et déviants tiennent le haut du pavé, s'ingéniant à frustrer et à déboussoler le pauvre hère qui s'y est égaré. En riant sous cape, Scorsese observe Paul qui perd pied, s'enferre, s'enlise, se noie. Impitoyable, le meneur de jeu lui inflige les avanies et les tourments que l'on croyait réservés aux desperados de l'autre camp. Le film convainc que cet homme joue son va-tout, que son existence ici-bas et au-delà sont en question. Le cinéaste lui prête au demeurant quelques traits de ses kamikazes favoris : la solitude, une sourde insatisfaction, l'absence d'ancrage spirituel. Enfermé dans des décors cellulaires, Paul a bien un port d'attache, mais à en juger par la tristesse high-tech de son studio ou le cadre anonyme de son bureau, il perd sa vie à la gagner. Quand il rentre chez lui, c’est pour s’allonger, tel un gisant de pierre tombale, devant sa télévision. Ce n'est pas une âme morte. Pas encore. Plutôt une âme en veilleuse, qui aurait besoin d'un traitement de choc pour donner toute sa lumière.

https://zupimages.net/up/18/05/pbqd.jpg

Ou d'un puissant aphrodisiaque, s'imagine-t-il en partant rejoindre la jolie Marcy, interprétée par une Rosanna Arquette délicieuse, super-craquante. Sortir de chez soi dans l'espoir d'une bonne fortune, est-ce là le péché originel qui lui attire les foudres de son créateur ? Mais la vanité du protagoniste est somme toute vénielle, surtout en regard des abominations de l'autre bord. D'autant que notre héros, sans cesse empêché de passer à l'acte, ne péchera que par intention. Ses aventures féminines ne seront que fiascos ou quiproquos mortifiants. Sa seule faute, pour Scorsese, c'est de vivre au ralenti, chichement, sans rien risquer, en ignorant "l'autre côté" ; de vivre avec un bandeau sur les yeux pour ne pas avoir à affronter les démons et sorcières du mal. Et ce qui le frappe de plein fouet, c'est le retour du refoulé. Passé Greenwich Village, les fantasmes viennent à sa rencontre... À chaque pas, il voit ses phobies se matérialiser. Comme s'il lui était donné de se déplacer dans son propre psychisme, le moindre incident de parcours reflète les terreurs du rêveur éveillé, de l'impuissance à la castration en passant par le complexe de persécution. Et comme dans un vaudeville, les accessoires (pilules de Marcy, clés de Tom, sacs de plâtre, billet de banque, coupure de journal) s'escamotent ou ressurgissent au gré de conspirations inexplicables. Mais c'est un vaudeville de l'inconscient qui associe le sexe féminin à une brûlure (Marcy), à un piège (Julie), à la terreur d'un lynchage (Gail) ou à celle d'une pétrification complète (June). Paul veut voir dans chaque nouvelle péripétie un rappel que la sexualité est une plaie béante, que le plaisir est indissociable de la souffrance, comme le lui aurait révélé, à la suite d'une opération enfantine, l'infirmière qui lui avait masqué la vue dans le pavillon des grands brûlés.

Soho, quartier bourgeois des artistes branchés (ceux que l’on appellerait aujourd’hui les hipsters), est à deux pas de Mulberry Street et de Little Italy. Aussi le trajet de Paul empiète-t-il à maintes reprises sur le territoire des chroniques new-yorkaises antérieures. On y retrouve les discos infernales, les bars du bout du monde, les diners illuminés comme des bateaux ivres, une faune inquiétante qui paraît à tout moment susceptible d'exploser, et ces stridences tour à tour brutales et délicates, ce sens aigu de l’opacité des êtres qui sont la marque de l’auteur. On y reconnaît aussi ces madones douteuses que rien ne saurait plus soustraire aux souillures de la ville : elles portent toujours un coup fatal à l'angélisme dont sont entichés les héros de Scorsese. Cette iconographie familière, le réalisateur s'amuse à la tourner en dérision (il est assez assuré de son univers pour s'offrir cette coquetterie), mais elle n'a rien perdu de sa puissance d'émotion. Ainsi l'on n'est pas surpris de voir Paul tomber à genoux en implorant le Seigneur, ni se laver le visage après chacune de ses rencontres. Ce rituel purificateur l'unit mystérieusement au Charlie de Mean Streets et au Travis de Taxi Driver qui faisaient pénitence et se préparaient au martyre en passant la main sur la flamme d'un briquet ou d'un fourneau. Bien sûr, il ne s'agit cette fois que d'un jeu et Paul aura le privilège de retourner à la case départ. Mais avec ce détour de douze heures, il aura définitivement arraché le bandeau et retrouvé des yeux pour voir.

https://zupimages.net/up/18/05/7avf.jpg

Suite de morceaux d'anthologie (juste un, en passant : Paul, au bord de l'hystérie, relatant en accéléré ses déboires à un pékin impassible qui l'héberge — à pisser de rire), le film ne révèle ses subtilités narratives et ses jeux de correspondance qu'au cours de visions répétées. Ainsi, par exemple, du café offert par un barman le plus tranquillement du monde au héros exténué, des heures après qu'il l'ait commandé et vécu entre temps les plus éprouvantes péripéties à travers les rues. La mise en scène épouse et donne leur plein régime aux lignes de force d'un script formidablement fécond et diaboliquement habile, moins par l'enchaînement des événements que par leur distribution verticale sur des plans multiples, voire contradictoires. On ne cesse de passer de l'insignifiant à l'atroce et de l'atroce à l'insignifiant, sans que jamais un niveau de sens ne prenne le pas sur l'autre. L’œuvre tient en effet de la satire sociale (caricature des mœurs nocturnes et du snobisme new-yorkais), de la comédie de situations, du conte métaphysique aussi bien que du film d'épouvante. Égaré dans un univers qu'il croyait être le sien mais qu'il ne reconnaît plus, Paul est comme un papillon attiré par une lumière mais qui se cogne toujours à des vitres invisibles et ne peut atteindre son but. Seul Tom, le barman sympa, semble vouloir sincèrement l’aider. Son parcours prend une dimension paranoïaque que l’on ressent physiquement, et le film se livre alors à une analyse fine et ludique du phénomène de l'angoisse, tant pour le protagoniste esseulé que pour le spectateur à la fête, témoin joyeux et fasciné de l’absurdité ambiante.

Entremêlant les différentes strates de lecture, jonglant avec les interprétations, After Hours dévoile au fil des surprises et des revirements inattendus une nature allégorique : le parcours de Paul ne serait-il pas d'ordre initiatique ? développe-t-il une métaphore de l'inanité du monde ? de l'aliénation urbaine ? des désirs et peurs cachés de l'Américain lambda, embarqué dans une aventure qui le dépasse ? Cette frontalité symbolique donne au film son ambiguïté de ton, sa fausse gravité pince-sans-rire. Car qu'est-ce qui est à la fois plus sérieux et moins sérieux qu'un fantasme ? Plus sérieux, parce que de quelque façon qu'on le tourne en raillerie, il résiste toujours en profondeur. Moins sérieux, parce que les songes, les inhibitions, les anxiétés qu'elle cristallise ne laissent pas, à la lumière du jour, d'être risibles. C'est l'art de Scorsese de faire jouer les deux niveaux, de nous prendre et de nous coincer au tourniquet de ce divertissement jubilatoire. Servie par la musique tantôt guillerette, tantôt anxiogène d’Howard Shore, qui rappelle le travail de Goblin pour Dario Argento (synthétiseurs pompiers, motifs répétitifs, basse percutante) et par la superbe photographie nocturne de Michael Ballhaus, qui crée une sensation de satin noir où la volupté du toucher se mêle à des reflets de ténèbres, la sarabande insomniaque possède la cohérence d'un engrenage implacable, s'achevant exactement là où il a débuté. Déposé tel un colis tombé du camion devant son entreprise, Paul est accueilli par le portail qui s’ouvre, comme une mère ouvrirait les bras au retour de son petit. Il retrouve la blancheur lactée d’un monde utérin, encore hébété par le cauchemar dont il vient de se réveiller. Quant au spectateur, il aura vécu quatre-vingt dix sept minutes d’une odyssée estourbissante, d’un film de sprinter survolté, d’un allegro tourneboulant dont la force centripète et hallucinatoire lui aura affolé les zygomatiques, titillé les nerfs et fouetté l’adrénaline. Un pur régal, à voir et revoir en boucle.

https://zupimages.net/up/18/05/pbmu.jpg

Bande-annonce