Le diable s'habille en sari

Réalisé par une femme, "Akam" traite à sa manière de la question des relations entre hommes et femmes dans la société bourgeoise indienne en ravivant ce qui semble être une vieille croyance populaire.

Srinivas travaille dans un cabinet d’architectes et est marié à Tara, une jeune femme superbe. Mais à la suite d’un accident de voiture, il est défiguré. Sa femme le quitte, sa vie bascule, jusqu’à ce que, contre toute attente, il parvienne à séduire une autre femme, Ragini, aimante et dévouée mais au passé énigmatique. Non contente de partager sa couche, elle vient hanter ses rêves d’une manière un peu particulière, à tel point qu’il en vient à se demander si son épouse est bien celle qu’il prétend être. Sa suspicion va dès lors croître au fil du temps et le spectateur se demandera longtemps si Srinivas souffre de paranoïa ou si Ragini est réellement autre chose qu’une femme.

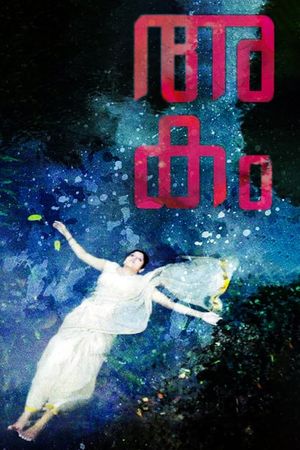

Dans la mythologie hindoue, la yakshi est un être féminin bienveillant, décrit comme séducteur et voluptueux, dont la tâche est de garder des trésors enfouis sous la terre. Mais certaines d’entre elles se seraient transformées en vampires et vivraient du sang des hommes. Le scénario conserve un doute sur l’identité de Ragani : femme ou yakshi ? Glisse-t-elle vraiment sur le sol sans laisser de traces ou est-ce sa manière aérienne de danser ? Prévoit-elle l’avenir ou a-t-elle seulement de la chance ? Se noie-t-elle ou rentre-t-elle simplement dans le royaume des abysses ? Deux interprétations semblent toujours possibles.

La réalisatrice use tout au long du film d’un procédé particulier : elle aime à faire dialoguer ses personnages des deux côtés d’une fenêtre ou d’une baie vitrée, situation qu’elle traduit en assourdissant toujours la voix d’un des deux protagonistes. Cela crée un effet de distance (notamment entre hommes et femmes) qui symbolise en quelque sorte le non-dit, la part inaliénable de mystère de chaque individu, et en fin de compte l’impossibilité de la fusion du couple. Srinivas perd sa première femme qui le fuit et craint sa seconde femme qui, selon lui, médite sa perte. La première est une collègue de son cabinet, une femme moderne portant des pantalons ; la seconde est toujours vêtue en sari et porte le troisième œil : ce ne sont visiblement pas que deux femmes qui sont en jeu, mais deux sociétés.

Il y a de beaux passages dans "Akam" : ces escaliers en spirales qui hantent le rêve de Srinivas et qu’on retrouve en photographies dans son salon (passion pour l’architecture oblige), la confrontation muette entre Ragini et un enfant dans un couloir, sa peur panique face à un colombe entrée dans la chambre à coucher, son corps paisible flottant sur l’eau stagnante d’un étang… Le cinéma fantastique indien, encore trop peu connu sous nos latitudes, vaut assurément la peine d’être découvert.