Il est difficile pour un Occidental de réaliser un film critique sur les structures traditionnelles des sociétés africaines sans qu’on le soupçonne aussitôt de velléités néocolonialistes. Aussi, la plupart du temps il préférera prendre le contrepied de cette attitude et chanter les vertus du tribalisme enraciné et de l’authenticité des communautés organiques, insistant bien sur les leçons que devrait en tirer notre civilisation industrielle déshumanisée et tombant par là même dans un discours tout aussi paternaliste que l’autre, le suprématisme en moins. Mais quand c’est une Africaine expatriée qui réalise le film, on évite ce double écueil et on obtient un propos qui condamne l’obscurantisme sans sacrifier à la tarte à la crème du catéchisme des Lumières.

Le film a été tourné en Zambie avec des acteurs dont la plupart étaient amateurs mais c’est au Ghana que la cinéaste a pu observer le phénomène qui est au cœur de son récit, à savoir les camps de sorcières dont certains existent depuis plus de deux siècles. Des femmes convaincues de sorcellerie y sont enfermées, comme les animaux d’une réserve naturelle, et quasiment réduites en esclavage. Cette superstition s’accommodant fort bien de certains aspects de la modernité, la première scène nous montre, sur fond sonore de Vivaldi, un car de touristes occidentaux s’arrêter devant un de ces camps pour photographier les sorcières qui se trouvent derrière les barrières. L’héroïne, Shula (prénom qui signifie en zambien « l’être déraciné »), est une petite orpheline taciturne d’une dizaine d’années que des villageois accusent de sorcellerie sur la foi de rêves qui leur auraient donné l’alerte. Incarcérée dans un camp, elle doit participer aux travaux des champs en compagnie d’autres sorcières, dont la plupart auraient l’âge d’être ses grand-mères. Chacune des femmes est retenue à une bobine géante par un long ruban blanc de plusieurs mètres qui lui sert en quelque sorte de laisse et l’empêche de s’envoler (comme le font traditionnellement les sorcières) mais qu’elle ne peut absolument pas rompre sous peine de se changer en chèvre et d’être mangée par les bêtes sauvages.

C’est alors qu’intervient M. Banda, du ministère du tourisme et des croyances traditionnelles (sic !), magistrat embourgeoisé qui tente de tirer son épingle du jeu en respectant tant bien que mal la double allégeance qu’il doit au gouvernement régulier et au royaume traditionnel qui coexiste avec le régime en place. Il est le représentant de l’Etat chargé de la coopération entre les fonctionnaires et les sorcières. Opportuniste et corrompu, il prend Shula sous son aile car il veut la faire participer à la justice qu’il est en charge de rendre dans la communauté. Plutôt que de mener des enquêtes ou de s’en remettre à un jury, il charge la fillette de recourir à ses pouvoirs occultes pour établir si les suspects déférés devant le tribunal sont coupables. Il s’agit à vrai dire moins de les découvrir que de les désigner, quitte à les choisir (car ce sont bien les deux termes qui sont utilisés, du moins dans les sous-titres français). Chargée de résoudre une affaire de portemonnaie volé, elle parvient, par hasard, à désigner celui des suspects qui est effectivement le voleur. Elle suit désormais M. Banda dans tous les procès de la région et est remerciée pour ses services par des présents tels que des linges, du papier toilette ou du gin, qu’elle ramène le soir aux autres sorcières restées au camp. Le gin occupe d’ailleurs une place importante dans le film, les gens ne cessent de s’en offrir, les sorcières l’utilisent comme monnaie d’échange pour obtenir des perruques auprès d’une marchande, la femme de M. Banda (qui est elle-même une ancienne sorcière devenue riche maîtresse de maison par la grâce du mariage) en boit volontiers et on en asperge le seuil des maisons pour conjurer le mauvais sort.

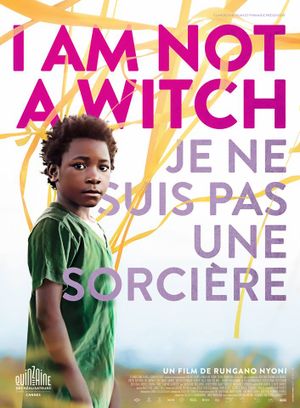

Le ton général d’I am not a Witch n’est pas celui d’un réquisitoire mais la critique sociale y est bien présente. Si les anecdotes amusantes sont nombreuses et qu’un personnage comme M. Banda comporte une vraie dimension comique, cela n’empêche pas la cinéaste de dénoncer à la fois le poids des archaïsmes, le sort peu enviable fait aux femmes et l’anarchie affairiste du système. Ainsi de l’agent Joséphine, une fonctionnaire de police apathique et désabusée, qui enregistre les plaintes et les témoignages les plus farfelus proférés par des paysans venus dénoncer des sorcières de leur village et qui en prend note avec indifférence, comme si c’était la chose la plus ordinaire du monde. Ainsi aussi de cette reine autoritaire en costume traditionnel (dont on ne saisit pas bien quelle est la légitimité politique) devant laquelle se prosterne le magistrat obèse et qui refuse absolument que Shula soit scolarisée. La fillette, toujours accrochée à sa bobine, a en effet été placée quelques heures par jour dans une classe d’enfants marginaux (malades, handicapés, albinos…) étudiant en plein air, or il est impensable pour la reine qu’on envoie une sorcière à l’école. M. Banda, qui n’est pas un mauvais bougre et qui aimerait bien pouvoir aider un peu sa petite protégée, n’en reste pas moins un escroc à l’affût de nouveaux moyens de s’enrichir, comme lorsqu’il fait venir Shula sur un plateau de télévision dans le but de lancer une nouvelle gamme d’œufs labellisés au nom de la fillette devenue star des tribunaux… Grandiloquent et toujours prompt à vanter la générosité du gouvernement à l’égard de ses administrés, il offre ainsi, au début du film, un fourgon aux sorcières, fourgon qui servira à les transporter jusqu’aux champs (où, rappelons-le, elles travaillent sans être payées) et dans lequel on charge les grandes bobines qui les accompagnent partout. « Et ce n’est pas un simple fourgon que nous vous offrons, plastronne-t-il, c’est un fourgon orange ! »

Ce fourgon orange, on le retrouve sur la dernière image du film, assurément la plus belle. A mesure que l’aspect anecdotique du propos s’est orienté vers le tragique, les paysages ruraux semblent avoir changé eux aussi, toujours moins verts, toujours plus secs. Après un dénouement malheureux dont je ne dirai rien ici, la caméra s’attarde, en reculant lentement, sur le véhicule à bord duquel ont été, comme tous les jours, hissés les grandes bobines. Mais cette fois-ci tout est silencieux et pour cause, les longs rubans blancs flottent librement, sans attache, les sorcières sont parties. Envolées dans le ciel ou transformées en chèvres ? La seule libération que ces femmes peuvent espérer dans de tels camps ne saurait hélas arriver qu’après l’épuisement définitif de leur force de travail.