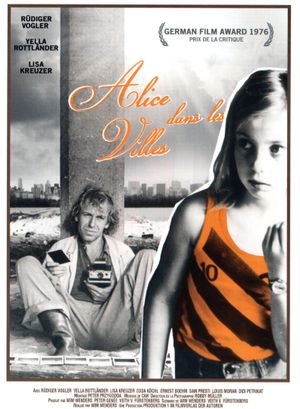

C’est une scène aussi dramatique que cocasse, une mise en abyme de la double lecture qui pare ce film : installés l’un en face de l’autre à la table d’un Ital Eis-Café côté fenêtre, Philip Winter et Alice, 9 ans, se toisent et se fatiguent. Le plaisir de la collation n’y est pas et la torpeur qui investit le lieu, par cet enfant pensif à la glace dégoulinante et ce juke-box enrayé, n’arrange pas la situation. Le froid glacial qui plane entre eux est de ceux qu’on s’autorise à parfois laisser flotter avec nos proches, tant l’indéfectibilité des liens qui nous unissent est sécurisante. Seulement voilà, ici, Philip et Alice ne sont pas parents. Pire, ils sont en fait étrangers l’un à l’autre. Deux jours auparavant, encore à New-York, la mère de la gamine promettait à cet homme inconnu de les rejoindre le surlendemain à Amsterdam. Une promesse qu’elle n’honorera pas, faisant embrayer le récit sur une toute autre voie. À présent nous parviennent en écho des séquences du Kid de Chaplin, à cela près que les paysages allemands se substituent aux rues américaines et que l’apprivoisement peut compter sur les dialogues – si tant est qu’il y en ait. À la question que posait déjà Charlot « comment réussir à gérer un enfant sans jamais avoir été père ? », Wenders ajoute dans la deuxième partie de son film la réciproque, le point de vue de la fillette : « comment composer avec un inconnu qui n’est pas si responsable et qui vous considère comme un fardeau ? ».

La colonne vertébrale d’Alice dans les villes se compose de deux parties distinctes – terme qui n’appelle pas ici à de l’étanchéité – et convoque deux errances, donc deux rapports au temps, au regard et à l’autre. La première, celle qui nous cueille, s’est emparée de Philip, journaliste allemand venu témoigner de l’Amérique des seventies. Le recours aux cartes postales figées du style motels, TV, les grandes affiches commerciales qui vendent the new way of living est assumé. Et c’est pour mieux oppresser le personnage, mieux réussir à l’écœurer, nous avec. « J’étais venu à New-York pour tourner un film. Mais je n’arrivais pas à filmer cette ville. Elle était trop forte, ma pensée était ailleurs » – New-York, N.Y., (1986). À l’instar de Depardon, notre protagoniste est pris de vertige, l’incapacité à rendre compte de la vie américaine le saisit. Et comme l’errance n’est « ni le voyage, ni la promenade. Mais bien : Qu’est-ce que je fais là ? » (Alexandre Laumonier), Philip appartient à cette veine de personnages qui peinent à motiver l’empathie. Procrastinateur, presque boudeur, il traîne son échec d’écriture dans ses déambulations rurales et urbaines. Heureusement, son manque d’inspiration vis-à-vis des mots s’avère être à la hauteur de sa sensibilité visuelle pour suspendre le temps et capturer des lieux dans son SX70 Polaroïd (celui-là même que Wenders posséda toute sa vie). Le temps s’éprouve alors : les prises de photo font office de pulsation du récit, la musique en leitmotiv rappelle des airs de comptine, les multiples ellipses en fondu au noir semblent être les pages tournées d’un carnet de voyage. Si Depardon – pour prolonger l’analogie – était pris d’un besoin obsessionnel de remplir ses clichés de figurants, fuyant le vide à tout prix, les instantanés de Philip, eux, en sont pleins. Des photos qui ne montrent jamais ce qu’on a vu. Ainsi Wenders nous accueille-t-il dans un faux road movie en compagnie d’un personnage léthargique, tiraillé par l’einstellung, un personnage qui fait du surplace, enfermé par le cadre ; mais capable de désobéir à la définition même d’errer (qui ne fixe pas, qui s’égare) tant lui est confié le pouvoir de nous apprendre à regarder et non à voir.

Et sans doute est-ce parce qu’il prend le temps d’observer, qu’il rencontre cette mère et sa fille à l’aéroport de New York. Sans doute est-ce parce que son errance traînante lui a ouvert les yeux sur ce qui l’entoure que l’accueil d’Alice dans sa sphère intime peut s’envisager. Ainsi, le regard comme vecteur de narration et outil de mise en scène, irrigue-t-il chaque plan, conduit-il chaque ligne du scénario. La fixité des photos entre en contraste avec les paysages défilants et les hors-champs vivent dans l’œil du photographe quand une image pleine court-circuite notre imagination. Le regard est donc ce liant entre le visible et l’invisible, la réalité et le songe, ce qu’on peut dompter et ce qui nous échappera éternellement. Deleuze en faisait une question de manière ; une manière d’approcher le réel qui serait subjective, anglée, enveloppée de la poésie intérieure de celui qui regarde. Alors dans ce nivellement d’images qui empêche la paix, Philip vient cueillir ce qui l’inspire au plus profond, y pioche pour nous des détails et se révèle – quelle belle et douce façon de s’introduire au spectateur.

Ensemble, Philip et Alice sillonneront l’Allemagne à la recherche de la grand-mère de cette dernière. Si l’on peut qualifier cette deuxième partie du film “d’errance”, c’est bien que cet objectif s’affiche d’emblée comme utopique. C’est une quête aux souvenirs, un voyage dans la mémoire d’une enfant dont on connaît d’avance la labilité. Cela s’apparente à un deuxième faux road trip, immobile, qui ne chercherait pas à nous faire aller de l’avant mais qui, par son mouvement circulaire, nous inviterait à s’arrêter au présent. Le regard d’Alice force à fixer des détails jusqu’ici passés inaperçus : il faut retrouver cette maison immortalisée sur une photo. Tout se croise sans faire de bruit, tout prend sens et rime de la plus naturelle des manières. La poésie se trouve dans l’objectif que partagent avec la même volonté ces deux inconnus. Et la douce dissonance ricoche en écho sur le temps d’apprivoisement réciproque. Car les deux sont bien différents. Elle est un petit bout de femme déjà bien sûre d’elle, soumise à ses désirs juvéniles, et lui incarne l’adulte plus blasé que responsable. Alors les rôles se brouillent parfois, on ne sait plus qui est qui, mais ces statuts flottants permettent bien le relief de leur relation.

Prêter de la singularité à des rapports universels, telle est la prouesse de Wenders. In fine, Alice dans les villes nous rappelle que la simplicité est à aimer. Et que l’inspiration n’est pas à chercher bien loin, le quotidien étant par essence romanesque. Mais le lien adulte-enfant doit encore s’inventer, et nous n’en voudrions pas à Alice si, perdue dans ce trou paumé, elle se dit que le lapin aurait été plus compétent.

Autrice : Lucile Gautier

Site d'origine : Contrastes