Le pamphlet contre la mort se regarde comme quand on contemple longtemps un cercueil et qu'on imagine quelqu'un dedans.

Charles Pennequin, Pamphlet contre la mort, 2012

J'ai choisi « Alps » pour deux raisons : la première, parce que cela n'a aucun rapport avec ce que l'on fait. La seconde, parce que les Alpes constituent le seul massif auquel on ne peut enlever aucun sommet.

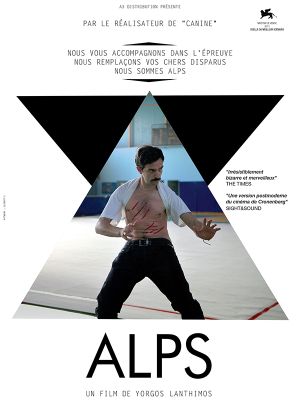

Yórgos Lánthimos, Alps, 2011

Brouillon de The Lobster pour certains, bouillie mindfuck pour d'autres, il faut pour présenter cette production détestée et même pas clivante reposer à plat l'intrigue : une micro-entreprise informelle d'acteurs débutants se réunit régulièrement afin d'améliorer leur piètre jeu. L'enjeu: fournir à ceux qui viennent de perdre un proche (quel qu'il soit, de sa fille à son mari), la possibilité de prendre leur temps pour leur dire adieu en incarnant eux-mêmes en toute médiocrité dramatique, la personne disparue. Beau programme, s'il n'était pas lucratif et malsain, visant à capitaliser le deuil. Ce qui va suivre vous dévoilera des éléments de l'intrigue. Regardez-le, et revenez après ! Alps est de ces films qui, à mon sens, gagneraient beaucoup à être connus.

Cette production, certes, n'est pas enrubannée, comme l'est merveilleusement Ariane Labed à la fin (qui de mieux pour nous faire aimer cette incroyable actrice que son propre mari – aveu à peine dissimulé que Yórgos Lánthimos n'est pas l'amoureux désenchanté que ses fictions pourraient nous laisser croire), elle ne donne qu'avec beaucoup de prudence ces quelques images sur une musique entraînante classique ou sur de la pop (si ce remix de crazy frog mode dubstep peut-être appelé de la pop).

Alps propose tout le contraire : un sujet lourd, le deuil, sous toutes ses facettes (de la perte d'une fille à la perte d'un mari ou d'un coiffeur), passant du cliché esthétique (la lumière bleue-grise, les visages albâtres) à de vifs contrastes marquant ce jeu, très présent chez Lanthimos, sur le symbolisme de la couleur (le rouge, sur la batte, par exemple).

Le cinéma de Lanthimos en général, Alps tout particulièrement, aime à osciller entre deux extrêmes : l'attendu (par exemple certains dialogues où l'on sait parfois exactement ce que le personnage va répondre) et un engagement soudain et surprenant (la magnifique scène finale, l'infirmière qui se met à lancer une balle sur sa patiente ou qui se prend à tenter de caresser le père de celle qu'elle incarne alors qu'il est en plein deuil).

Le film joue dès le départ de l'ironie tragique : ça ne peut que mal finir. Dès lors que le personnage d'Aggeliki Papoulia, l'infirmière, alors qu'elle annonce aux parents la mort de leur fille dans une scène qui est un chef d'oeuvre d'humour noir (« Votre fille est décédée, mais j'ai une excellente nouvelle : vous pouvez m'adopter moi ! » ). Le jeu très fin sur les métaphores galvaudées du tennis est un élément d'une société à laquelle le réalisateur et son public sont habitués: un monde peuplé d'êtres paraissant insensibles et dépourvus a priori de passions, souvent purement rationnels dans leurs échanges (je pense par exemple à ceux entre Kim, Bob et Martin dans Mise à mort du cerf sacré « Je viens d'avoir mes premières règles », dit Kim au parfait inconnu qu'est Martin, et qu'elle essaie de séduire).

Sur cette toile de fond ressortent des échanges surréalistes, au hasard, une liste des différents types d'éclairages que l'héroïne semble étrangement tenter d'apprendre par cœur, rappelant l'enseignement particulier prodigué aux enfants dans Canine ou les leçons ubuesques de bonnes manières de The Lobster; dans une autre scène, la gymnaste s'étonne, 4 ans avant sa disparition tragique dans la réalité, que Prince ne soit pas mort, folie prophétique puisque le personnage se moque même d'elle à ce sujet avec l'infirmière. Ces échanges plats, au premier degré, sont autant d'étapes nécessaires créant un univers propre au cinéaste dans lequel on aime (masochiquement peut-être) se plonger, où les conversations planes et premier degré sont si artistes que toute trace d'humour ressort à la fois comme un charme délicat et un envoûtement irrésistible.

Contenant ces âmes éthérées, des corps qui, quant à eux, sont très présents mais qui semblent toujours absolument dédiés (à la danse, au sexe), au cœur eux-aussi de l'enchaînement très déceptif des scènes (on se doute que la faveur demandée par le personnage de Johnny Vekris, Mont Blanc, sera sexuelle, la scène suivante résous le problème : oui, mais pas comme on le croyait, puisqu'il lui demande de jouer une scène pour le travail, alors que la scène suivante les montre sur le point d'avoir une vraie relation sexuelle à l'instigation de l'entraîneur: pas d'espoir de rédemption pour les hommes ici non plus). La compétition, si habituelle chez Lanthimos, qui pousse quasiment le personnage de la gymnaste au suicide, nous offre un panorama effrayant autant qu'efficace du capitalisme : au bout, il y a l'art, la bienveillance, le compromis, et notre modèle de société rêvée. Le pamphlet contre la mort s'offre finalement comme une ode à la vie.