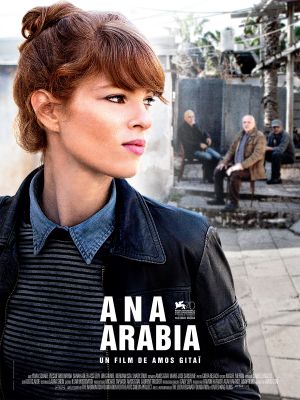

Dans l'ombre de la ville blanche

On connait la position particulière qu'occupe Tel-Aviv, on y danse, on n'y respecte pas toujours le shabbat, on vit comme cela n'est pas possible dans d'autres villes en Israël. Qu'en est-il de Jaffa ? Elle fait aussi figure d'exception parce que s'y développent des manières de vivre alternatives, la tentative de vivre en paix, entre Israëliens et Palestiniens. Et ceci, jusque dans les maisons, là entre les murs vétustes d'un bindonville, derrière des dépôts d'ordures, vit une famille composée de personnes appartenant à des peuples ennemis. La famille de Youssef et de la défunte Siam Hassan, pourrait alors être un exemple, comme le suggère Amos Gitaï.

Je ne connais malheureusement pas la filmographie du réalisateur israëlien, mais si j'en juge par ce très beau film, le choix de mise en scène est pour le moins surprenant. Un plan-séquence d'une heure vingt, caméra à l'épaule, dans une maison de Jaffa où l'on écoute les histoires de quatre membres de la famille, Youssef, Miriam, Sarah et Walid.

Une jeune et charmante journaliste, se rend dans la famille d'une femme juive, rescapée d'Auschwitz, qui avait épousé un arabe, et s'était donc convertie à l'Islam. Et la caméra la suit, souvent derrière elle, effleure, frôle les vêtements en train de sécher au vent, rase les murs bleus de la maison, marche dans l'ombre de ses personnages sans jamais trop s'approcher, pour demeurer au service des histoires singulières que ces gens racontent, comme un témoin. Il s'agit de recueillir les récits, les bribes de souvenirs. Les dialogues d'Ana Arabia sont très métaphoriques (sur la vie, les chemins à emprunter), très abstraits, avec quelques répliques mordantes. Enfin, Gitaï filme le ciel, dans un mouvement ascendant et très lent, pour embrasser du regard, à la fois les gratte-ciels de Tel-Aviv au loin et le bidonville de Jaffa au premier plan. Il filme aussi les rayons de soleil dans les feuillages, les graines que l'on trie pour le repas, les pierres des murs et des sols. Tandis qu'au dehors, l'orage gronde, ici on prend le temps de raconter quelque chose pour trouver un peu de sérénité. Gaza, Ramallah sont tour à tour évoquées. Et de temps à autre, si on tend l'oreille, on entend même les violons d'un air yiddish. Ce film témoigne d'une profonde humilité, et le commentaire politique de Gitaï, bien qu'explicite, ne nuit jamais à l'élégance de la mise en scène.

Yaël, la journaliste, déambule dans la grande maison de Youssef, traverse le jardin où des fleurs sauvages ont remplacé les détritus, la salle à manger, l'entrée où l'on bavarde gaiement en buvant le thé. Ana Arabia est éminemment théâtral, obéissant à une unité de temps et de lieu. Unicité donc, unité même, mais aussi pluralité des voix qui nous racontent des bribes de récit dans des tirades qui se succèdent, récit que nous devons reconstruire. Ici, les gens mènent une vie pacifiée (ce qui tranche furieusement avec la situation actuelle). La dernière scène du film consiste une image d'un ciel, un seul pour deux peuples, comme la Terre Sainte n'appartient qu'à Dieu - c'est ce que dit un personnage dans le film -. Le film d'Amos Gitaï est plein de bienveillance, sans jamais tomber dans le pathos.

Dans l'ombre de la ville blanche qu'est Tel-Aviv, Jaffa essaye, avec peine, de représenter, à son tour, une lueur d'espoir.