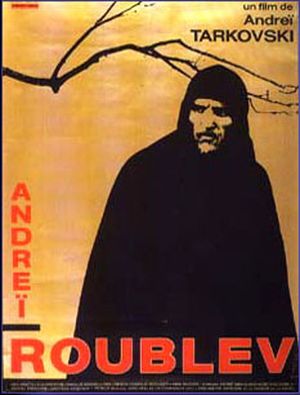

La place de l’artiste dans la société est une question qui semble parcourir à la fois l’œuvre et les ambitions d’Andreï Tarkovski. C’est cette idée de la vocation qui a véritablement défini son cinéma, à la fois dans sa rareté, dans sa diversité et dans sa précision. Il est d’ailleurs tentant de faire le lien entre lui et le personnage principal d’Andreï Roublev qui, outre leur prénom, partagent de nombreuses caractéristiques communes. Ce n’est bien sûr pas un hasard, Tarkovski n’ayant jamais eu comme enjeu de réaliser un biopic fidèle à la réalité, mais davantage, comme poussé par une obligation divine, d’offrir à son spectateur cet essai en huit chapitres sur l’Art, sur l’Homme, sur la religion et sur la chaîne qui les unifie.

Chaque tableau d’Andreï Roublev répond à sa propre logique, dessinant un cadre et une dimension tantôt symbolique, tantôt narrative ; déployant une imagerie nouvelle issue de cette temporalité elliptique, qui ne s’attache pas tant à raconter la vie de sa figure centrale, mais plutôt de se servir de sa personne comme d’un fil rouge thématique. De cette division du récit découlent des variations de rythme très visibles entre les épisodes ; pourtant, Andreï Roublev n’est pas chaotique, il n’est ni confus ni digressif, car ses multiples réflexions se retrouvent liées entre elles par le concept de l’artiste.

Dans la pensée de Tarkovski, il y a une part de déterminisme. Pas sociale, mais divine – si ce n’est génétique : l’homme sachant peindre des icônes peindra des icônes, celui sachant fondre une cloche fondra une cloche. Le don, et plus généralement le talent, est dans l’ADN de l’artiste comme de l’artisan. C’est cette bataille perpétuelle entre la conscience et le devoir qui travaille le film – les doutes, le désespoir et la cruauté ne sont que des obstacles à franchir, tous ne pouvant empêcher l’infatigable force créatrice de l’être humain.

L’instinct pictural de son auteur transpire de chaque plan. Ce qui caractérise le cadre si unique de Tarkovski, c’est qu’il semble vivant : le jeu sur les échelles, sur l’arrière-plan et sur le relief du mouvement, qui se déplace en profondeur ; à la manière de Roublev, Tarkovski iconise ses tableaux, leur donne une résonnance esthétique à la fois physique – les contrastes, l’immensité des décors, l’atmosphère boueuse – et sémantique – par le biais du symbole et de l’allégorie.

L’épisode final de la cloche, moment de bravoure cinématographique mémorable, est à cet égard l’apothéose d’Andreï Roublev. L’éloquence des silences tarkovskien n’a jamais été aussi évidente, dans ce qui est à la fois la conclusion thématique du film et la réunion des plus belles techniques de son cinéaste, d’une foudroyante efficacité et d’une remarquable subtilité.

Le découpage opéré par Tarkovski en rebutera plus d’un. Une tentative intellectuelle aussi exigeante que fascinante, tant elle définit en soit la ligne directrice artistique d’un auteur soviétique majeur. Andreï par Andreï ne voit pas la rencontre de deux visions de l’Art, mais leur fusion la plus complète. Il y a en soit quelque chose de très didactique – même si formellement indirect – dans Andreï Roublev. Une manière pour le cinéaste d’expliquer son engagement, sa mission qui lui dicte de représenter et d’exprimer une pensée. Andreï Roublev, c’est en quelque sorte la plus grande préface de l’histoire du cinéma.