Peut-être le film qui ressemble le plus à du cinéma de genre chez Kitano depuis Violent Cop. Les intermèdes contemplatifs et poétiques qui contrebalançaient le nihilisme et la violence ambiants sont zappés, pour s'adapter à un public plus américain. Ce n'est pas déplaisant, car du coup, les scènes d'action sur lesquelles le film insiste beaucoup ont gagné en puissance d'impact. On retrouve par contre les petits jeux débiles de Kitano, et c'est très amusant de voir le japonais arnaquer son "frère" black dans ses petits jeux, dont l'absurdité culmine dans un jeu bien sadique proche du thème de la roulette russe à la manière de Sonatine, peut-être la scène la plus poignante du film.

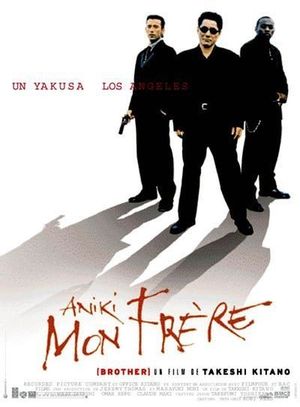

Or, pour ne pas réduire Aniki à un simple Reader digest des yakuza eiga réalisés par Kitano, avec un contenu identique dans un contexte différent, il faut se rappeler sa particularité. Comme dans Sonatine, un yakuza vieillissant exilé y continue sa guerre de clans, cette fois-ci en Amérique, dégommant les autres gangsters un par un à l'aide de "frères" noirs et latinos. Mais la disparition de ces moments contemplatifs, qui étaient une façon de tuer le temps et de transcender la mort sociale constituée par de l'absence de travail, permet de déplacer le sujet vers le code d'honneur. En effet, à côté des affrontements sanglants, se construit une belle amitié entre ce yakuza et un afro-américain, grâce à ce code exécuté jusqu'au bout qui surmonte toutes les différences ethniques. Le sacrifice de l'un d'eux, montrant ce qu'est réellement un yakuza en donnant sa vie à son clan, accélère paradoxalement leur succès et leur chute en montrant ainsi le code d'honneur dans sa pureté radicale. Une unité dans la mort sublimée dans l'écriture japonaise de ce mot, fabriqué à partir de corps inanimés. Il s'agit au final d'une belle variante du personnage de Kitano dans le paysage multiculturel de Los Angeles, tout en conservant le ton violent, poétique, et mélancolique de tous ses polars.