[Critique à lire après avoir vu le film]

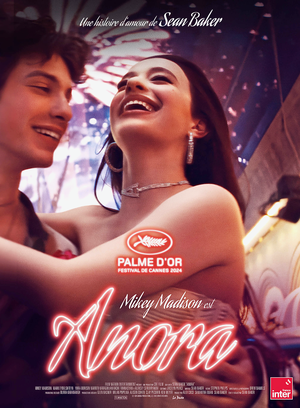

Les bonnes affiches expriment toujours la substantifique moelle d'un film. Celle d'Anora montre un jeune couple débordant de joie sur fond de feu d'artifice : de fausses pyrotechnies puisque tout, à Las Vegas, est factice. Ani vit un conte de fées : elle vient d'épouser Ivan, le fils d'un milliardaire russe. Une vie d'aisance et abondance s'ouvre à elle. Elle aura absolument tout ce qu'elle désire puisque les moyens de son nouvel époux semblent illimités. Anora, c'est Cendrillon, avec son récit en quatre temps : la misère, le bonheur, la fin du rêve à minuit, l'épilogue heureux. Mais une Cendrillon d'aujourd'hui, dans le New York de 2024.

La misère

Avant, Ani était une escort girl. Elle officiait dans un bar où les hommes paient d'abord pour être excités, éventuellement pour consommer de la chair fraîche. L'incipit enchaîne, dans la pénombre et sur fond de boum boum, des corps féminins qui viennent se frotter à califourchon sur leurs clients. Cendrillon astiquait le sol, Ani s'escrime en toute lascivité sur des mâles. Dans ce club, Ani a une rivale, la soeur jalouse du conte : Diamond, avec qui elle échange des insultes. C'est sa connaissance de la langue russe qui va amener notre héroïne face à Ivan. Face à Vanya plutôt, puisque lui aussi préfère son surnom. Tous deux, en effet, jouent un jeu, ne se livrant pas, cherchant à maximiser leur intérêt, à l'instar du délicieux couple de Sans filtre, autre Palme d'Or cannoise d'il y a quelques années.

Si Cendrillon dans le conte était asservie par sa famille, Ani est prisonnière de sa soif de dollars. La misère de l'Amérique d'aujourd'hui n'en a pas les apparences puisque la jeune femme semble épanouie et matériellement déjà bien pourvue. La misère, ici, réside dans l'addiction. On le sait, l'argent appelle l'argent : au début de sa relation avec Vanya, elle négocie audacieusement ses services. Lorsque le jeune homme lui demande d'être exclusivement à ses côtés pendant une semaine pour la somme déjà faramineuse de 10 000 $, elle en exige davantage. Mais Vanya réplique qu'elle aurait dû demander plus encore ! Il en ira de même, plus tard, avec le nombre de carats de la bague de mariée. Elle finira par s'attacher à lui... avant de tomber de haut.

Pour Vanya, l'argent est une corne d'abondance. Tout est aisance pour lui, à l'image de sa manière de glisser sur le sol lorsqu'il reçoit pour la première fois Ani dans don vaste loft. Vanya est un enfant à qui l'on n'a pas appris la frustration ("Eduquer, c'est frustrer" ose ce provocateur d'Aldo Naouri). Son existence est enfantine, comme le montre son addiction à une console de jeux et ses visites fréquentes à un magasin de sucreries. Mais à 21 ans on a tout de même des jeux d'adulte : sexe, drogue et alcool à foison. A Las Vegas, tout va s'accélérer.

Le bonheur

Sean Baker va enchaîner à un rythme effréné les scènes de baise, de beuverie, d'excès en tous genres. Tout, dans les deux premières parties du film, va très vite. Justifié, bien sûr, par le propos puisqu'il s'agit de montrer la frénésie consommatrice. Tout de même, on finit par trouver la monstration un peu pesante - surtout si l'on a du mal avec la musique industrielle. C'est sans doute la grande faiblesse du film, trop long notamment dans cette première partie.

Il faudrait ralentir : Ani en a plus ou moins conscience puisqu'on la voit suggérer à son amant tout étonné de cesser de s'agiter frénétiquement, en levrette, derrière elle. Fait signifiant, c'est lorsqu'il s'y essaie qu'il lui lance "je crois que je t'aime". De là à réaliser, pour Ani, l'impasse dans laquelle la jette sa soif de consommation il y a un grand pas, que nous réserve l'épilogue...

Pour l'heure, les deux se sont unis dans une chapelle toute blanche. Alors qu'Ani obtient, croit-elle, des droits sur l'immense fortune de Vanya, ce dernier y gagne la fameuse green card, qui lui évite de rentrer en Russie où on menace de le mettre au boulot ! Gagnant-gagnant, nous sommes toujours sur un deal cynique. Avec ce mariage, Ani accède aussi à une respectabilité. Elle n'est plus un être en marge, méprisée par les bien-pensants. C'est précisément à ce statut de "pute" que vont la ramener les sbires du clan Zakharov.

La fin du rêve

Une bande d'Arméniens est payée par les parents de Vanya pour veiller sur lui. A leur tête, Toros, prêtre orthodoxe qui ne l'est guère puisqu'il quitte précipitamment un baptême en apprenant qu'Ivan a "déconné". Dès lors, le film prend un virage burlesque, soutenu par le trio croquignolesque. Toros, joué par un Karen Karragulian aux faux airs de Robert de Niro, est le chef sanguin qui ne cesse de péter un câble, pressuré au téléphone par la très redoutée mère Zakharov. Vient ensuite Garnick qui s'efforce à grand peine de suivre les ordres de son supérieur. Enfin Igor (Youri Borisov, découvert dans l'enthousiasmant Le capitaine Volkonogov s’est échappé), l'homme de main mutique, intimidé par Ani, qui va prendre de l'ampleur dans le récit.

Lorsque Garnick et Igor viennent frapper à la porte de la riche demeure de Vanya, une longue scène commence, faite de cris et de fureur. Vanya et Ani n'entendent pas, en effet, céder aux injonctions des hommes de Toros. Vanya s'enfuit seul, faisant peu de cas d'Ani en petite culotte, première trahison. Quant à Ani, elle invective à grands coups de fuckin' le duo désarçonné. Garnick se casse littéralement le nez face à la furie de la jeune femme. Seule solution, la ligoter, et même l'immobiliser, tâche qui échoit à Igor. Première étreinte, qui en appellera une autre...

La scène est réjouissante par son outrance. Le duo, qui se mue bientôt en trio, s'avère incapable de maîtriser celle qu'ils ne considèrent que comme une prostituée, ce qui ne fait qu'augmenter sa fureur. Toros va pourtant finir par la convaincre de les aider à retrouver Vanya.

Commence une longue errance dans New York, à la recherche d'Ivan. Deuxième moment trop étiré, même s'il est émaillé de passages savoureux : Toros répliquant "j'ai pas Instagram, je suis un adulte" ou se lançant dans un prêche adressé à de jeunes Arméniens quant à leur addiction à des futilités technologiques ; Igor faisant la démonstration de son efficacité en désarmant d'un simple geste sec un jeune le menaçant de sa batte de baseball ; Garnick un sac de glaçons sur le nez puis vomissant allègrement dans la voiture de Toros (autre épisode qui rappelle Sans filtre) ; Toros récupérant de force son énorme voiture mal stationnée qui avait été hissée sur un camion de dépannage.

La quête se poursuit, mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin : on se lasse donc un peu de ces scènes répétitives. Vanya va finir par être signalé à Ani, dans la boîte de striptease où elle officiait. Celle-ci le retrouve, dans les bras de sa rivale Diamond, complètement défoncé, donc incapable de lui répondre. Les Arméniens le traînent devant un juge censé annuler le mariage : pas gagné, vu l'état du jeune homme. Surtout, le pauvre Toros apprend que l'union a été scellée dans l'Etat du Nevada, qui seul peut donc l'invalider ! Vanya suit docilement.

Mais c'est surtout face à ses parents que le jeune Russe va se révéler aux yeux d'Ani ce qu'il est, un petit garçon. La marâtre déboule en talons aiguilles, sourire carnivore et regard d'acier, volontairement caricaturale. Le milliardaire russe est une autre figure savoureuse, aux allures de paysan, faisant comprendre à son fils qu'il va devoir se mettre au boulot cette fois - pour Ivan aussi, la fête est finie. (Au passage, on voit mal quel job pourrait assurer cet arrogant gosse de super riche...) C'est sans doute l'absence de résistance de Vanya qui convainc Ani d'accepter le deal proposé plus tôt par Toros : 10 000 $ (tiens, pile la somme proposée initialement Vanya pour une semaine avec elle...) en échange de l'annulation du mariage. Cette conclusion relève du classique déterminisme social puisque le fils à papa rentre dans le rang alors que la travailleuse du sexe retourne à sa condition, certes enrichie. Le carrosse s'est bel et bien transformé en citrouille, mais Cendrillon ne finira pas en haillons. Et, cerise sur le gâteau, elle aura pu cracher son mépris à la face du clan.

L'épilogue

Ce mépris est partout. Des Zakharov (Vanya compris) envers Ani qui n'est pour eux qu'une pute de luxe et d'Ani envers les Arméniens qui sont à ses yeux des sous-fifres. En particulier Igor, le plus bas dans l'échelle sociale, qu'elle rudoie assidument, le traitant de pédé ou de chiffe molle, ce que l'homme de main prend toujours avec calme, argumentant sereinement de façon assez savoureuse. On appréciera qu’Ani ne soit pas qu’une victime mais qu’elle soit impitoyable avec celui qui est plus bas qu’elle dans l’échelle sociale. Le film y gagne en complexité.

Igor est le seul personnage positif du film : il ose suggérer à Vanya de s'excuser, déclenchant la fureur de la mère Zakharov. Dans une scène de nouveau longue mais dont on comprend mieux cette fois l'étirement, il discute avec Ani retournée pour une dernière nuit à l'appartement de Vanya. Elle le traite de pervers puisqu'elle juge qu'il l'a agressée, mais Igor répond, avec raison, qu'il n'a fait que la neutraliser. Pas de quoi calmer, pourtant, la morgue agressive de la jeune femme. Mais lorsqu'il lui rend la bague que Toros avait confisquée, quelque chose cède. On se dit : ils ne vont tout de même pas finir en couple, ce serait trop gnangnan !

Sean Baker trouve l'issue la plus juste à son film : Ani commence par s'exprimer de la seule façon qu'elle connaisse, en lui grimpant dessus. Mais Igor n'agit pas du tout frénétiquement comme le faisait Vanya : il ralentit le tempo et se concentre non sur l'aspect sexuel mais sur la femme qu'il étreint. Pour Ani, c'est une déflagration : elle est enfin considérée pour elle-même, pour ce prénom Anora dont Igor a questionné le sens, et non pour son statut de machine à faire jouir. La scène est rythmée par le balai des essuie-glaces alors que les flocons tombent au-dehors. J'ai pensé à la séquence de coït du Crash de Cronenberg, alors que le véhicule passe sous les rouleaux de lavage - une influence possible. Quoiqu'il en soit voilà une fin magnifique, suivie opportunément d'un générique silencieux. J'ai aussi pensé à l'épilogue de Jeanne Dielman (toutes proportions gardées), où une prostituée opérant chez elle était prise d'une pulsion meurtrière pour avoir éprouvé du plaisir. Il y a quelque chose du même ordre, tout le film de Baker semblant avoir été pensé, comme celui d'Akerman, pour aboutir à cette seule scène. Même si la réaction d'Ani est ici plus intériorisée et sensible.

* * *

Cet Anora ne manque pas de points communs avec de précédents films de Sean Baker. DeTangerine, on retrouve le monde de la prostitution, la communauté arménienne, la quête toute la nuit d'un individu, une scène de sexe sous des rouleaux de lavage comme dans Crash, enfin le personnage de Cendrillon, même s'il est ici bien plus évident que pour la Sin-Dee Rella de Tangerine. Tout de même, en pellicule, c'est quand même nettement mieux qu'avec un iPhone...

Anora constitue aussi, à certains égards, une suite du réjouissant Florida Project. Il est question là aussi d’une femme de caractère qui ne recule ni devant la violence ni devant la grossièreté, du rêve américain incarné par Disneyland (évoqué par Ani comme l'endroit où elle voudrait "vivre sa lune de miel"), de marginaux qui tentent d'accéder à la respectabilité, du milieu des stripteaseuses, du caractère puéril (irresponsable mais aussi attachant) de l'esprit américain. Tangerine et The Florida Project s'achevaient comme Anora sur un moment émouvant, celui où les deux amies trans se réconcilient au lavomatic dans le premier, et celui où la petite fille baisse les armes, fondant en larmes, dans le second. L'une des belles marques de fabrique du cinéaste, cette émotion qui finit par surgir alors qu'on ne l'attendait plus car totalement absente du reste du film.

Comme dans son Florida Project, Sean Baker fait preuve de justesse dans le choix de ses cadres, nous gratifiant çà et là de quelques beaux plans (par exemple les oiseaux qui s'envolent sur une plage envahie par Vanya et sa bande de copains). L'interprétation est impeccable, à commencer par celle de Mikey Madison, habitée d'un bout à l'autre du long-métrage. En s'astreignant à couper davantage, le cinéaste serait peut-être encore plus enthousiasmant. Il n'en livre pas moins une oeuvre singulière, assez captivante, souvent drôle. Une belle Palme, même si Les graines du figuier sauvage et L'histoire de Souleymane pouvaient sans doute à meilleur droit y prétendre.

7,5