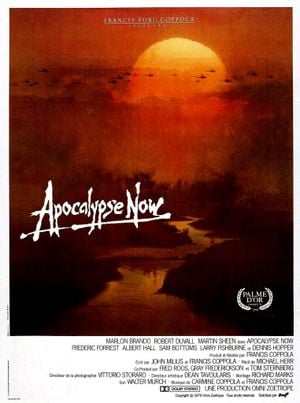

« Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d'argent, trop de matériel et, petit à petit, nous sommes devenus fous ».

Francis Ford Coppola.

« Coppola fait son film comme les Américains ont fait la guerre — dans ce sens, c'est le meilleur témoignage possible — avec la même démesure, le même excès de moyens, la même candeur monstrueuse... et le même succès. La guerre comme défonce, comme fantaisie technologique et psychédélique, la guerre comme succession d'effets spéciaux, la guerre devenue film bien avant d'être tournée. La guerre s'abolit dans le test technologique, et pour les Américains elle fut d'abord cela : un banc d'essai, un gigantesque terrain où tester leurs armes, leurs méthodes, leur puissance.

Coppola ne fait rien d'autre : tester la puissance d’intervention du cinéma, tester l'impact d'un cinéma devenu machinerie démesurée d'effets spéciaux. Dans ce sens, son film est bien quand même la prolongation de la guerre par d'autres moyens, l'achèvement de cette guerre inachevée, et son apothéose. La guerre s'est faite film, le film se fait guerre, les deux se rejoignent par leur effusion commune dans la technique.

La vraie guerre, elle est faite par Coppola comme par Westmoreland : sans compter l'ironie géniale des forêts et des villages philippins napalmisés pour retracer l'enfer du Sud-Viêt-nam : on reprend tout par le cinéma et on recommence : la joie molochienne du tournage, la joie sacrificielle de tant de milliards dépensés, d'un tel holocauste de moyens, de tant de péripéties, et la paranoïa éclatante qui dès le début a conçu ce film comme un événement mondial, historique, dans lequel, dans l'esprit du créateur, la guerre du Viêt-nam n'aurait été que ce qu'elle est, n'aurait pas existé au fond — et il nous faut bien y croire : la guerre du Viêt-nam « en elle-même» n'a peut-être en effet jamais eu lieu, c'est un rêve, un rêve baroque de napalm et de tropique, un rêve psychotropique qui n'avait pas pour fin l'enjeu d'une victoire ou d'une politique, mais le déploiement sacrificiel, démesuré, d'une puissance se filmant déjà elle-même dans son déroulement, n'attendant peut-être rien d'autre que la consécration d'un superfilm, qui parachève l'effet de spectacle de masse de cette guerre. Aucune distance réelle, aucun sens critique, aucune volonté de "prise de conscience" par rapport à la guerre : et d'une certaine façon c'est la qualité brutale de ce film, de n'être pas pourri par la psychologie morale de la guerre. Coppola peut bien affubler son capitaine d'hélicoptère d'un chapeau de la Cavalerie légère, et lui faire écraser le village vietnamien au son de la musique de Wagner — ce ne sont pas là des signes critiques, distants, c'est immergé dans la machinerie, ça fait partie de l'effet spécial, et lui-même fait du cinéma de la même façon, avec la même mégalomanie rétro, avec la même fureur insignifiante, avec le même effet surmultiplié de guignol. Mais voilà, il nous assène ça, c'est là, c’est effarant, et on peut se dire : comment une telle horreur est-elle possible (pas celle de la guerre, celle du film à proprement parler) ? Mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jugement possible, et on peut même jubiler de ce truc monstrueux (exactement comme pour Wagner) — mais on peut toutefois repérer une toute petite idée, qui n'est pas méchante, qui n'est pas un jugement de valeur, mais qui vous dit que la guerre du Viêt-nam et ce film-là sont taillés dans le même matériau, que rien ne les sépare, que ce film-là fait partie de la guerre — si les Américains ont perdu l'autre (en apparence), ils ont à coup sûr gagné celle-ci. Apocalypse Now est une victoire mondiale. Puissance cinématographique égale et supérieure à celle des machines industrielles et militaires, égale ou supérieure à celle du Pentagone et des gouvernements.

Et du coup, le film n'est pas sans intérêt : il éclaire rétrospectivement (ce n'est même pas rétrospectif, puisque le film est une phase de cette guerre sans dénouement) ce que cette guerre avait déjà de flippé, d'irraisonné en termes politiques : les Américains et les Vietnamiens sont déjà réconciliés, aussitôt après la fin des hostilités les Américains offraient leur aide économique, exactement comme ils ont anéanti la jungle et les villes, exactement comme ils font leur film aujourd'hui. On n'a rien compris, ni à la guerre ni au cinéma (celui-là au moins) si on n'a pas saisi cette indistinction qui n'est plus celle, idéologique ou morale, du bien et du mal, mais celle de la réversibilité de la destruction et de la production, de l'immanence d'une chose dans sa révolution même, du métabolisme organique de toutes les technologies, du tapis de bombes à la pellicule filmique… ».

J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 89.