A lire sur Cinématraque

[...]

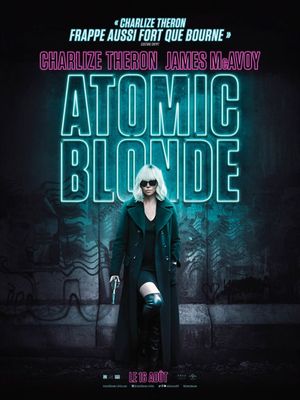

Si Atomic Blonde dernier est attendu au tournant, ce n’est pas tant pour Charlize Theron ou pour voir de quoi est capable Leitch, mais pour savoir si le cinéma d’action américain est enfin capable de nous clouer au siège de nouveau. On a pu voir à quel point Deadpool (2016) était incapable d’embrasser pleinement la violence de son personnage, préférant en faire un ado dégénéré en quête de vengeance adolescente. Et c’est - comme c’est étonnant - John Wick 2 qui cette année tire son épingle du jeu en offrant un écrin méta à un personnage et à un acteur qui nous avait trop manqué. Atomic Blonde n’est pas loin d’être aussi réussi, le problème de David Leitch étant qu’il possède un terreau fertile et reste à la surface, se concentrant avant tout sur le plaisir visuel que l’ensemble de l’univers qu’il tente malgré tout de dépeindre à grands renforts de nostalgie. On distinguait déjà cette dualité dans le premier John Wick, où Stahelski semblait très impliqué dans les gunfights quand Leitch influait probablement un peu sur le visuel, notamment lors de la scène du night-club, très semblable à la photographie tout en néons d’Atomic Blonde. Aujourd’hui seul, Leitch n’hésite jamais à rendre ses séquences de baston attrayantes, cadrées largement et souvent par des jeux de contrastes, tout comme il semble préférer le combat à mains nues et l’improvisation aux armes (en témoigne le combat avec un tuyau d’arrosage). Il en est par contre autrement lorsqu’il essaie de caractériser ses personnages.

[...] On peut d’ores et déjà mettre en évidence la faiblesse du synopsis, quand on réalise amèrement que le récit est une succession de flashbacks entre l’interrogatoire et la narration des événements, brisant le rythme d’un film qui devrait constamment être sur des charbons ardents. Si ces séquences d’interrogatoire sont parfois sympathiques (un cut après une scène lesbienne provoque une belle pointe d’humour), elles sont aussi un moyen trop facile pour les scénaristes de brouiller les pistes d’un film faussement complexe, où tous les agents seraient doubles, triples voire plus. Qui a la liste, qui a trahi, dans quel but tel personnage agit ? Tout cela est finalement peu intéressant et nuit clairement à l’ensemble qui ne permet pas aux personnages d’être incarnés, trop obnubilés par un scénario qui les fera toujours agir d’une manière inopportune ou surprenante. [...]

Pour autant Atomic Blonde n’est pas un échec, bien au contraire. Si les décors et la dimension politique de la Guerre Froide sont mis de côté, cela a l’avantage d’aller avec le rythme de l’ensemble. Durant sa première heure, les événements s'accélèrent à mesure que le mur de Berlin risque de s’écrouler, et les scènes d’action de s’intensifier avant finalement d’exploser dans un plan séquence d’une dizaine de minutes, qui repousse tout ce qui été réalisé depuis plusieurs années. Très simplement, cette seule séquence, qui oppose Charlize Theron à cinq autres personnes, mérite le déplacement. De la chorégraphie à l’absence de musique, c’est là que toute la puissance cathartique du film s’exprime afin que le spectateur exulte. Les corps saignent, titubent, se battent jusqu’à en mourir et ce par tous les moyens, avant que le tout ne s’arrête dans un grand fracas. Toute la force d’Atomic Blonde s’exprime dans la qualité de technicien de David Leitch, qui laisse libre cours à ses coordinateurs pour concevoir des combats dantesques et euphorisants (excepté le dernier, qui démontre que Leitch n’est pas le meilleur avec les armes). Mise en scène et photographie sont en symbiose pour permettre au réalisateur de faire de Charlize Theron une icône, érotique et cruelle, libre jusque dans ce qu’elle est aux yeux des hommes. On espère alors que Deadpool 2 que Leitch réalise en ce moment même (et dont le tournage a tragiquement vu la perte d’une cascadeuse) nous offrira plus de caractérisation sans oublier pour autant le plaisir de l’action.